第15回 山椒太夫 その1 厨子王丸は母、姉、乳母と都への旅に出るが...

上

今から語ります物語。国をいうなら丹後(たんご)の国、金焼(かなやき)地蔵のもともとのお姿をるると語ってお聞かせいたします。

このお地蔵さまも一度は人間でありました。人間だったときのお姿は、国をいうなら奥州の、日の本の将軍、岩城の判官正氏(まさうじ)どの、そしてそこには、さまざまの哀れなお話があるのでございます。

正氏どのは、強情なかたでありました。それでお役目をしくじって筑紫(つくし)の安楽寺へ流されまして、一家はつらい身の上にありました。

いたわしいことに奥方は、姫と若君をつれて、伊達(だて)の郡(こおり)、信夫(しのぶ)の荘(しょう)へ流れていきまして日々を嘆き暮らしておりました。それもまた道理でございます。

ある日のことでありました。どこからともなくツバメのつがいが飛んできて、お庭のちりなどくわえ取り、長押(なげし)の上に巣をつくり、十二の卵をあたためて、父鳥と母鳥が二羽で育てておりました。

厨子王丸はこれを見て、「母さま、あれはなんという鳥」と聞きました。

母はこれを聞いて言いました。

「あれは『かわらぬ国』から来る鳥ですよ。ツバメともギバとも呼んで、とっても優しい鳥なんですよ」

厨子王丸はこれを聞いて言いました。

「今日はなんておかしな日だろ! 空を飛ぶ鳥にも父がいて母がいる。ふた親を持っている。それなのに姉さまとわたしには父という字がない。とてもふしぎ」

母はこれを聞いて言いました。

「お父さまの岩城どのは、ある年、御所の警護のお役で失敗して、その罪で筑紫の安楽寺に流されて、つらい思いをしていらっしゃるの」

厨子王丸はこれを聞いて言いました。

「父上はこの世においででないと思ってました。父上が生きておいでなら、母さま、姉さまとわたしにお許しをください。都に上って、みかどより御判(ごはん)を申し受けて、奥州五十四郡の主(ぬし)となりましょう、ねえ、母さま」

母はこれを聞き、「それならわたくしもいっしょに行きましょう」と言いまして、供(とも)は乳母のうわたき一人という、寂しい旅をしのびやかに用意して、三月十七日に国をほんのかりそめに立ち出でました。それをあとあと、どんなに後悔したかしれません。三十日ばかり歩きまして、一行は、越後の国、直井の浦に着きました。

太陽も、陽(ひ)の谷を出て世の中を照らし出し、やがて暮れ方になりました。「宿をさがしてきておくれ」と奥方の言いつけで、うわたきが、直井の家々を千軒ほども、「一夜の宿を、一夜の宿を」と頼んでまわり、九百九十九軒ほどもまわりましたけれども、貸してくれる家はありません。

ああ、いたわしくてなりません。

四人の者は疲れ果てて座り込み、「凡夫(ぼんぷ)だらけのこの世には、宿さえ貸してくれるところがない、ああ悲しい」と嘆いておりました。

浜から戻る女が通りかかって言いました。

「旅の奥方さまのお嘆きはわかりますが、ここは直井の浦、悪い者が一人二人おりますんです。越後の国、直井の浦といえば、人売りがあるってんで有名なんでございます。これを地頭(じとう)が聞きつけまして、宿を貸す者には罰をあたえると言いましたので、だあれも貸したがらないんでございます。あそこにほら、見えますでしょう。黒森の下に逢岐(おうぎ)の橋という大きな橋がかかってございます。あそこへおいでになって夜明かしなさいませ」

奥方はこれを聞き、これはきっと氏神さまが教えてくだすったのだと思いまして、四人で逢岐の橋に行きました。行きましたけど、昔から今にいたるまで、親子の間には、いろいろと切ない話がございます。北から吹く風は、だれもが辛い風ですから、うわたきに防がせました。南から吹く風を奥方が防ぎまして、小袖を取り出し、敷物に敷いて、中に子どもたちを寝かせたのでありました。

ここまでは直井の浦の物語。

ここに山岡の太夫といいまして、人売りの名人がおりました。昼間、旅の貴婦人たちに宿を貸しそこね、収まらぬ気持ちでおりました。だまし売って年越しの金にしようと企んでおりました。女の足だ、遠くへは行くまい、浜づたいに行ったか、逢岐の橋へ行ったかだと考えて、脚絆(きゃはん)を締め直し、鹿杖(かしづえ)をついて逢岐の橋へ急いだのでありました。

逢岐の橋に着いてみると、四人の人々が長旅にくたびれ果てて前後不覚に寝ておりました。一脅(ひとおど)し、脅かしてやろうと思いまして、鹿杖で、橋の表を、どんどんと突き鳴らして言いました。

「ここに寝ている旅人は、知っているのか、知らないのか。この橋は供養をしてない橋だから、山からはうわばみが下りてくる。池からは大蛇が上り来る。夜な夜な出会って契りをこめて、暁になると別れてゆく。逢って別れるから、橋の名前を逢(お)う岐(ぎ)の橋という。七つ(午後四時ごろ)すぎれば人を捕る。人の行方がわからなくなるという噂だ。気の毒なことだのう」

そしてそのまま、何気ないふうを装って戻ろうといたしました。奥方はそれを聞き、かっぱと起き上がり、月影の中で太夫の姿を見ると、五十過ぎの太夫は、慈悲ありそうな太夫に見えました。この人に宿を借りなくてどうするという勢いで、太夫のたもとにすがりついて頼んだのでありました。

「どうかお願いでございます、太夫どの。わたしたちだけなら虎や狼やもののけに捕らえられてもようございます。でもあれをごらん遊ばして。ここに寝ている子どもは奥州五十四郡の主になるはずの子どもでございます。わたくしたちは、お上への申し立てに都へ上ります。みかどにお許しの御判をいただいて、もとの領地に帰れましたら、太夫どのにたっぷりお礼をいたしましょう。どうか一夜の宿を」

太夫はこれを聞き、ふふふ、たとえ宿は借りないと言われても、無理やりにでも宿を貸したい、それを向こうから貸してくれと言ってきた、うれしいじゃないか、だましてやれと思って言いました。

「しかし奥さま、宿をお貸ししたいのはやまやまですが、ご存じのように、お上がうるさいのですよ。貸したくても貸せないのですよ」

奥方はこれを聞いて言いました。

「でも太夫どの、これはたとえじゃございませんけれど、費長房(ひちょうぼう)や丁令威(ていれいい)は鶴の羽交(はが)いに宿を取り、達磨尊者(だるまそんじゃ)は芦の葉に宿を取ったと申します。旅は心、世は情け。大船(たいせん)は浦の中に碇(いかり)をおろし、捨て子は村全体で育てます。木があるから鳥が住む、港があるから舟も寄る。一時雨(ひとしぐれ)、一村雨(ひとむらさめ)のほんのいっときの雨宿り、前世からつづく縁だからとお思いになって、どうかどうか一夜のお宿を」

太夫はこれを聞き、「宿は貸すまいと思いましたが、おっしゃるとおりだ、それならお貸しいたしましょう。でも道すがら人に会っても何も言っちゃいけません。わたしに任せてくださいよ、人目を避けてくださいよ」と言い含めて、太夫の家に連れて行きました。奥方の運命は尽きていました。道すがら、一人の人にも会わなかったのでありました。そうして太夫の家に着きました。

太夫は女房を呼びまして、「婆さん、昼間も見えた奥方にお宿を貸すよ。

食事を出してもてなしておくれ」と。

女房はこれを聞いて言いました。

「いつまでも若いつもりで、何がお宿だ。あの奥方にお宿を貸すっていうのなら、あたしゃもうこれぎりで別れます」

太夫は女房をはったとにらんで言いました。

「まったくおまえは生(なま)な情け心を起こしやがって。今年は親の十三回忌、慈悲心で宿を貸そうと言ってるのだ。それでも貸さないか、この婆(ばばあ)め」

女房はこれを聞き、「そうか、売るために貸すかと思ったが、慈悲で貸そうというのなら話は別だ。さあこちらへ」と言いまして、すすぎの湯を出し、中の座敷へ案内したのでありました。

夜半、女房はそっと中の座敷へやって来て、小さな声で話しはじめました。

「奥さま、お話をしにやって来ました。昼間、お宿は貸さないと申したのはこういうわけでございます。あの太夫というのは、七つのときから人買い舟の櫓(ろ)を押してきた人売りの名人なんでございますよ。売られてしまってから、情けのない太夫だ、姥だと恨まれるのがいやだから、お宿は貸さないと申したんでございますよ。でも太夫が慈悲でお貸しすると言ってましたから、五日でも十日でも、どうぞゆっくり足を休めていってくださいまし。でも油断はなさっちゃいけませんよ。太夫が売るつもりとわかったら、あたしがお知らせしますからね」

ところが、それを太夫が立ち聞きしておりました。女房が何を言おうとも、だまし売って年越しの金にしようと思っておりましたから、寝るに寝られたものじゃありませんでした。やがて、中の座敷に行きまして、

「奥さま、宿の太夫でございます。お話をしにやって来ました。奥さまは、以前にも京へおいでになったことがおありか」と聞きますと、奥方の運命は尽きていました。「初めてです」と答えたのでありました。

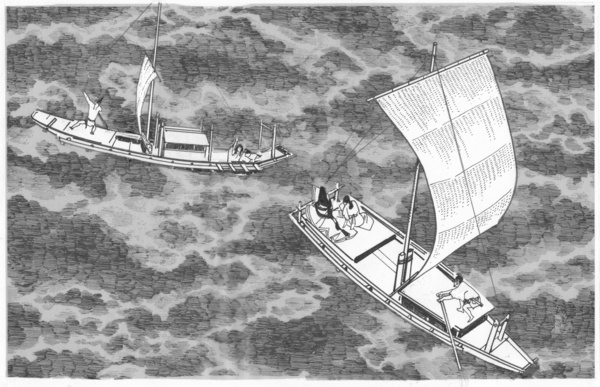

太夫はこれを聞きまして、初めてなら船路で売るのも陸路で売るのもうまくいくと思いまして、「奥さま、船路で行かれますか、陸路で行かれますか」と聞きましたら、奥方は、「船路でもようございます。楽な方を教えてくださいませ」と答えました。

太夫はこれを聞きまして、「それならぜひとも船路になさいませ。太夫がいい小舟を一艘(いっそう)持っております。沖までこぎ出して、便船(びんせん)に乗せてさしあげましょう。おお、こんな話をしている間にも夜が明ける。夜が明けたら人目につく。人目につかないように少しでも早く出ていかないと、奥さま」とだまし抜いたのでありました。

1955年東京都生まれ。詩人。

1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。

エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。