パーティーは夜更けまでつづくのだろう。

酒とジャンクフード、床に転がったアナログのレコード。

カラフルでにぎやかなわりに、どこか気だるさも感じられる空間で、身体をゆらし、リズムに身をまかせる若者たち。その小さな一室の、天井や壁や、床に響くような存在感で文字がおどっている。

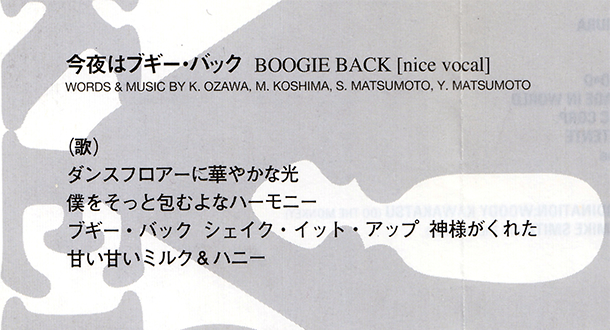

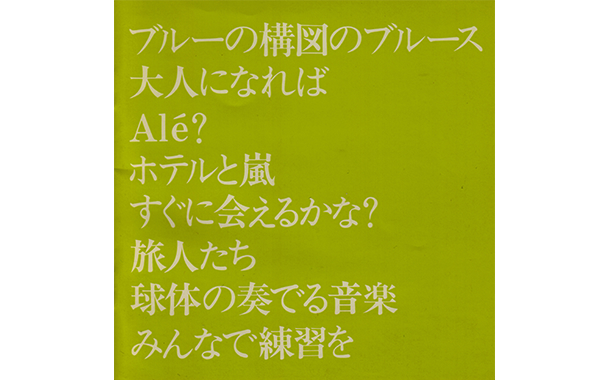

小沢健二 featuring スチャダラパー「今夜はブギー・バック」シングルCDジャケットカバー

「今夜はブギー・バック」というこの一枚のシングルCDジャケットに、これらの文字が選ばれたのはきっと偶然ではない。

曲のタイトルは〈見出ミンMA31〉。

アーティスト名は〈新ゴ〉。

いまとなっては、わざわざ目をとめる理由のない、ごくありふれた書体だけれど、この8cmCDが世にでたのがDTP黎明期の1994年だということを考えると感慨深い。

〈見出ミンMA31〉はフォントメーカーのモリサワを代表する伝統的な写植書体のひとつで、1992年にMacintosh用のデジタルフォントとして発売された。

そして〈新ゴ〉のほうは、1990年に発表された写植後期の書体であり、こちらは「ブギー・バック」CDリリース直前の1993年にデジタルフォント化されている。

だから「ブギー・バック」のジャケットデザインが、まだ数少なかったデジタルフォントを苦心してつくられていたとしても不思議はない。

ただ、大小の文字と変形を組み合わせたタイトルには、写植の時代を色濃く感じる。

カタカナ表記の〈見出ミンMA31〉はなんとなく歌謡曲っぽいし、英語表記につかわれている〈クーパー・ブラック〉は、古き良きレコードジャケットの匂いを漂わせている。

そのなかで〈新ゴ〉だけが、やや異質だ。

九州の田舎町で雑誌「Olive」を読みながら、東京に憧れる学生だった私にとって、それは青くてやんちゃな感じ、マスではない、新しさのある書体に見えていた。日本語のラップやヒップホップに対する認識がそうであったように。

「僕の曲って、テンポが全部同じ感じでしょう。もうそれでいいやって思っているんだけど」

2012年の春、東京オペラシティで行われたコンサート「東京の街が奏でる」のステージ上で、冗談のように笑いながらギターを鳴らす彼の言葉を聞いて、一気にあの時代へ意識が戻っていくのを感じた。

大学生だった小沢健二は、1991年に「フリッパーズ・ギター」を解散してからソロデビューするまでの1年間、青山通り沿いのビルの地下にあったクラブに通いつめていたという。のちに共演するスチャダラパーも、その場にいた客のひとりだった。

狭い店内には「中央に鎮座する2台のターンテーブルを備えたDJブースと、壁際の4本のスピーカー」があり、DJたちは「複数のレコードを重ねてかけたり繋ぎ合わせたり」して、アナログのレコードに刻まれた「古き良きリズム」を追い求めた。「その選曲、その繋ぎ方、その重ね方、何よりもトータルなセンスが客たちを興奮させて」いた。

みんなと同じ音楽を共有して、音楽を作るという体験。

それこそが創作の原点であり、自分の音楽の新しさであると明言してはばからなかった彼は、「そのクラブに来る人に笑われるような作品は作れない」とも雑誌のインタビューで語っている。

「ボクはまったくのノン・ドラッグなんですけど、身体の芯に音楽が入ってきてすごく重い感じで棲みついちゃって。音楽のリズムとかだけじゃなくて、音が鳴っているイメージみたいなのが棲みついちゃって、それを何とか表現しようと苦しむ作業がそこから始まるんです。」(講談社「月刊views」1995年 8月号)

音が鳴っているイメージ――。

それは私自身が、子供のころから「書体」に抱いてきた心情でもある。

さまざまな書体によって、目に刻まれるリズム。時間を忘れてページをめくっているときの心地いい孤独。同じ感覚を誰かと共有していると思えることの安らかさ。その至福には、言葉だけではなく、書体が絶対に必要だった。

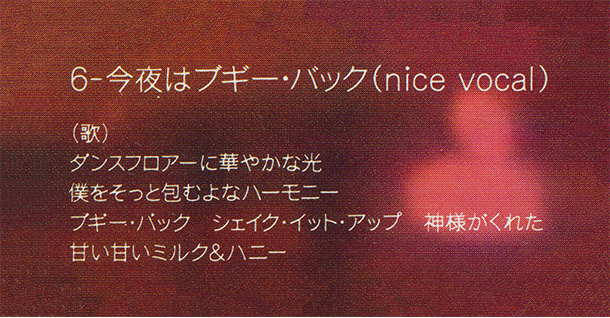

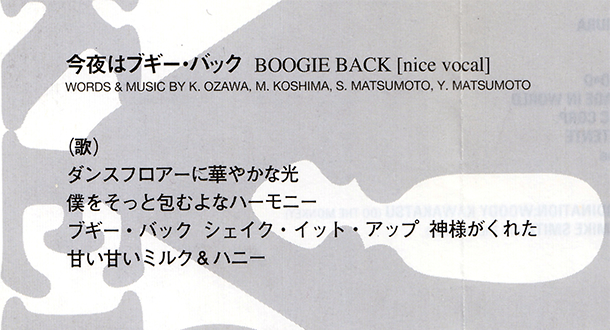

小沢健二「今夜はブギー・バック」シングルCD歌詞本文〈太ゴB101〉

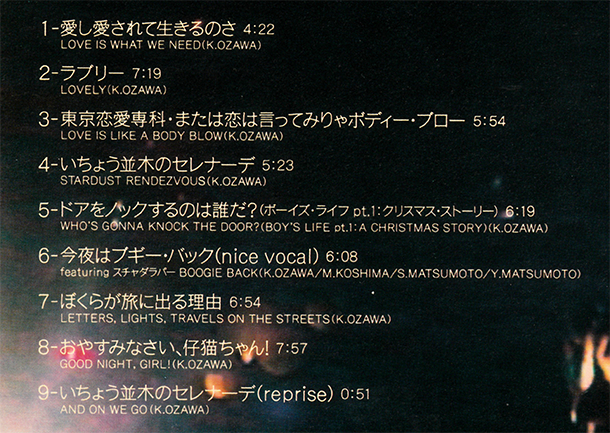

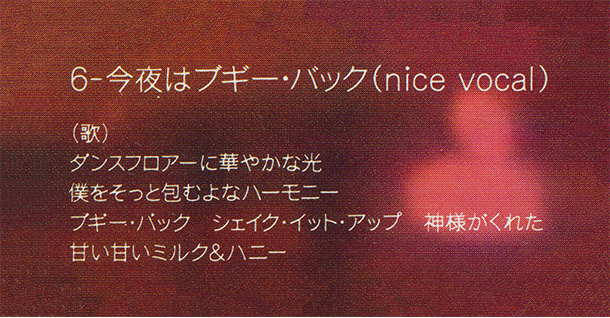

小沢健二「今夜はブギー・バック」アルバム「LIFE」歌詞本文〈カソゴL〉

「ぼくらを支えてたのはやはりこの曲だった」というリリックと呼応するように、1960〜70年代のロック、ソウルやディスコ・ミュージックなどの曲名が歌詞にちりばめられている「今夜はブギー・バック」。

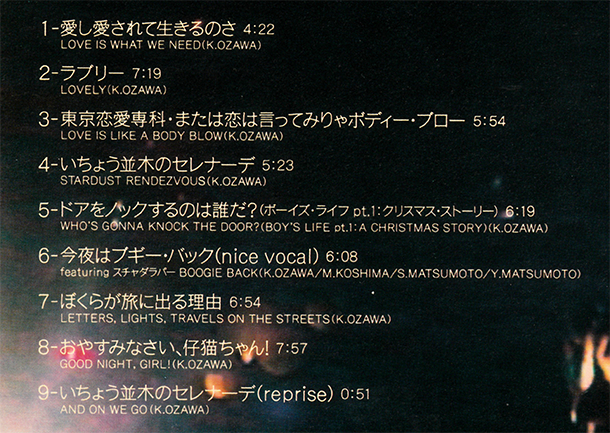

この曲が収録された同年発売のアルバム「LIFE」も、全編を通して、クラブ・カルチャーの強い影響をうけたアレンジと、引用へのこだわりが見てとれる。

ふたつの「ブギー・バック」をくらべると、シングル盤ではモリサワのフォントが多用されているのに対して、アルバムには写植メーカー写研の書体がつかわれている。

日本のポップス史に残る名盤の、たくさんの人が目にしてきた歌詞。

しかし、現在では、同じ書体をつかったデザインを見かけることがない。

デジタル化を進めたモリサワとは対照的に、写研はパソコン用のフォントをいっさい発売していないからだ。

日本の印刷文字の歴史では、写植は時代遅れで、デジタルフォントのほうが新しいものとされている。ところが1994年の「ブギー・バック」に関して言えば、その単純な図式がまったくあてはまらない。

たとえ最新のフォーマットをそなえていたにせよ、この時点ですでにメジャーな存在だった1960年代生まれの〈太ゴ〉より、1985年に発売された写植書体の〈カソゴ〉のほうが、はるかに目新しかった。

つまりデジタルを代表する「古い」書体と、アナログの「新しい」書体が、ほぼ同時期に、時代の先端をゆくポップカルチャーと出会っていたことになる。

ちなみに曲名につかわれているのは〈キッラミン〉という写植書体で、〈カソゴ〉よりもさらに新しく、90年代に入ってから発売された。

「LIFE」以外では記憶がないけれど、唯一、見つけたのが「Olive」。

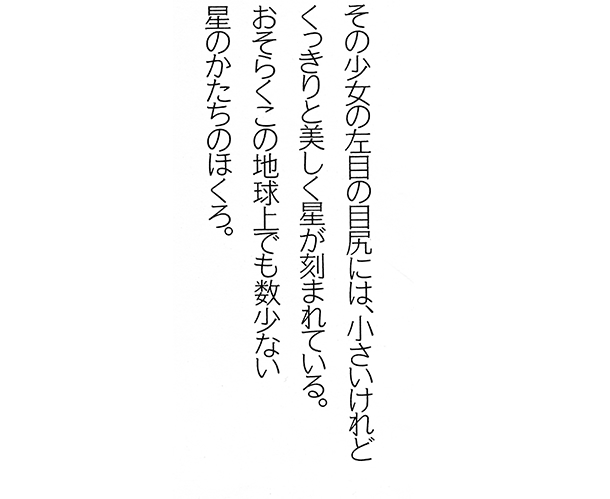

「今夜はブギー・バック」のヒットによってメジャーに躍りでた小沢健二が絶大な人気をあつめ、「今後はホクロをラブリーと呼ぶ」なんて詩のようなコラムを連載していた時期の特集記事である。

小沢健二アルバム「LIFE」裏ジャケット〈キッラミンL〉

マガジンハウス「Olive」(1995年6月3日号)〈キッラミンL〉

おもしろい時代だと思う。

写植とDTPが交錯する一方で、さらに活版印刷も根強く残っていて、同じページに写植と活字が共存する誌面もごく当たり前だった。

たとえば小沢健二も登場した文芸・音楽誌の「月刊カドカワ」では、90年代半ばになっても、見出しは写研の石井明朝やゴナにして、記事の本文が大日本印刷の秀英明朝活字で組まれていたりする。

そんな時代の様相と、小沢健二の音楽はよく似ている。

あのころ、音楽の世界と同じようなことが文字にも起こっていたなんて、当時は気づかなかったけれど、たしかに私は、サンプリングされて生まれる音楽のように文字を感じていた。

以前からあった書体と、新しい書体とが、ミックスされ、みんなとイメージを共有してつくりだされる文化に惹かれ、あこがれていた。同じダンスフロアの隅に、自分もいるような気がしていた。

その幻想を追体験するような読書に、私が浸っていたのは、ほんのわずか数年――、小沢健二がポップ・スターとして活動していたのと同じくらいの短い期間にすぎない。

その後、彼は忽然と表舞台から姿を消すことになる。

小沢健二「球体の奏でる音楽」〈石井太明朝ニュースタイル〉