〈タイポス〉というフォントがある。

「日本のタイポグラフィデザインの歴史をたどるうえで避けては通れない」といわれる書体だ。

誕生のきっかけは、1959年、美術大学の学生だった桑山弥三郎が、同級生の伊藤勝一、林隆男、長田克巳らと「グループ・タイポ」を結成し、卒業制作のために始めた新書体の研究だった。

それまで職人の専門領域であった「活字書体設計」に、いわば「素人」のデザイナーがはじめて参入したのだ。

ハネなどのアクセントを極力省いた直線と、垂直、水平に近づけた曲線。まるで文字をプログラミングするかのように、モジュール化された幾何学的なエレメント(要素)の組み合わせから成る〈タイポス〉は、従来のゴシック体や明朝体とはまったく異なるデザイン性を備えていた。

その登場は鮮烈で、1969年に写植書体として商品化されるや雑誌「an・an」や「non-no」の創刊号で全面的につかわれ、70年代の新書体開発ブームのさきがけとなる。

デザインの教科書に載っているのは、そんな「歴史」。

ここからは個人的な記憶のはなし。

80年代生まれの私が〈タイポス〉をはじめて認識したとき、その書体はマンガの世界で強い存在感を発揮していた。

ただ、その文字づかいには少年マンガと少女マンガとで大きな違いがあったように思える。

少年マンガでは、電話ごしに聞こえる声やテレビ中継、スポーツの試合中の実況など、スピーカーを通した声色の変化を指すことが多かったのだが、少女マンガでは、さらに「モノローグ」という別の役割も与えられていた。

その場合、モノローグをあらわす主な書体は他にあり、〈タイポス〉はあくまでも補助的に使われる書体だった。同じモノローグでも、言葉の雰囲気や場面によって書体が「変調」するのである。

大島弓子「夏のおわりのト短調」(白泉社、1977年)

70年代から80年代にかけて、少女マンガは大きな革新を遂げたといわれる。萩尾望都や山岸凉子、大島弓子、竹宮惠子など、新しい感覚をもった女性マンガ家たちが台頭し、自己の内面と向き合う主人公や性の問題など、文学性のあるテーマをあつかうようになった。

マンガの常識を覆す画面構成や、複雑な心理描写を追求する過程で、「モノローグの書体を使い分ける」という発明が生まれたのだろう、と、私は思っている。

たとえば、竹宮惠子『風と木の詩』のクライマックス。

〈タイポス〉でかかれたモノローグは、ただの独白ではなかった。

一人称でも三人称でもない、いわば神の視点を持つ「詩」へと昇華していた。

言葉にのせた想いは、夢とうつつを行き来し、その浮遊感が孤独を際立たせる。

その在りようは、音楽に長調と短調があるように、概念的な距離や明暗を読者に伝えようとしていた気がする。言葉も、そして人の心も。

竹宮惠子『風と木の詩』(小学館、1984年)

数年後、〈タイポス〉に、ある作品との重要な出会いが訪れる。

1986年に「りぼん」で連載が始まった「ちびまる子ちゃん」である。

デビュー前の高校生時代、正統派の少女マンガを描いても評価されなかったさくらももこは、学校のテストで書いた作文を誉められたことがきっかけで「エッセイを漫画にしてみたらどうだろう」とひらめいた。「1983年7月のある日の思いつきが 現在のわたしの第1日目であった」と後に回想している。

今ではめずらしくない「エッセイマンガ」だけれど、当時は明らかに異色だった。

「乙女のバイブル」といわれた「りぼん」誌上で絶大な人気をあつめていたのは「ときめきトゥナイト」(池野恋)や「ポニーテール白書」(水沢めぐみ)、「星の瞳のシルエット」(柊あおい)など、キラキラの大きな目をした美少女の甘酸っぱい青春ラブストーリー。

一方の『ちびまる子ちゃん』は、作者自身の小学生時代を振り返り、地方の一般家庭の日常や平凡な学校生活を描いた作品である。

しかし実話を描くだけでは「エッセイをマンガにする」ことにはならない。

エッセイには、状況や出来事を俯瞰し、思索する語り手の文章が不可欠である。

まる子はフキダシの台詞以外にも、心の中で怒ったり、泣いたり、くだらないことを考えたりする。同時に、本人である作者も語る。

小学生の「まる子」がしゃべっている心の声と、大人の「まる子」による天の声。

その区別を書体によって表現したところが、「ちびまる子ちゃん」におけるモノローグの画期的なところだ。どちらの台詞も同一人物が発しているのに、視点の高さが異なるモノローグがひとつのコマのなかに存在するという二重構造が成立している。

それぞれの書体を説明すると、まる子が心の中でしゃべっている声が丸ゴシック体の〈ナール〉で、大人になったまる子の声(※仮名部分)が〈タイポス〉だ。

非日常的なポエム感の強かった、従来の〈タイポス〉のモノローグとは微妙にちがう。

エッセイでいうところの"地の文章"を思わせる書体として〈タイポス〉を使う。

その選択は、ひょっとすると、81年に出版され戦後最大のベストセラーとなった黒柳徹子の自伝的エッセイ『窓ぎわのトットちゃん』(講談社)の本文書体が〈タイポス〉だったことと関係しているのかもしれない。

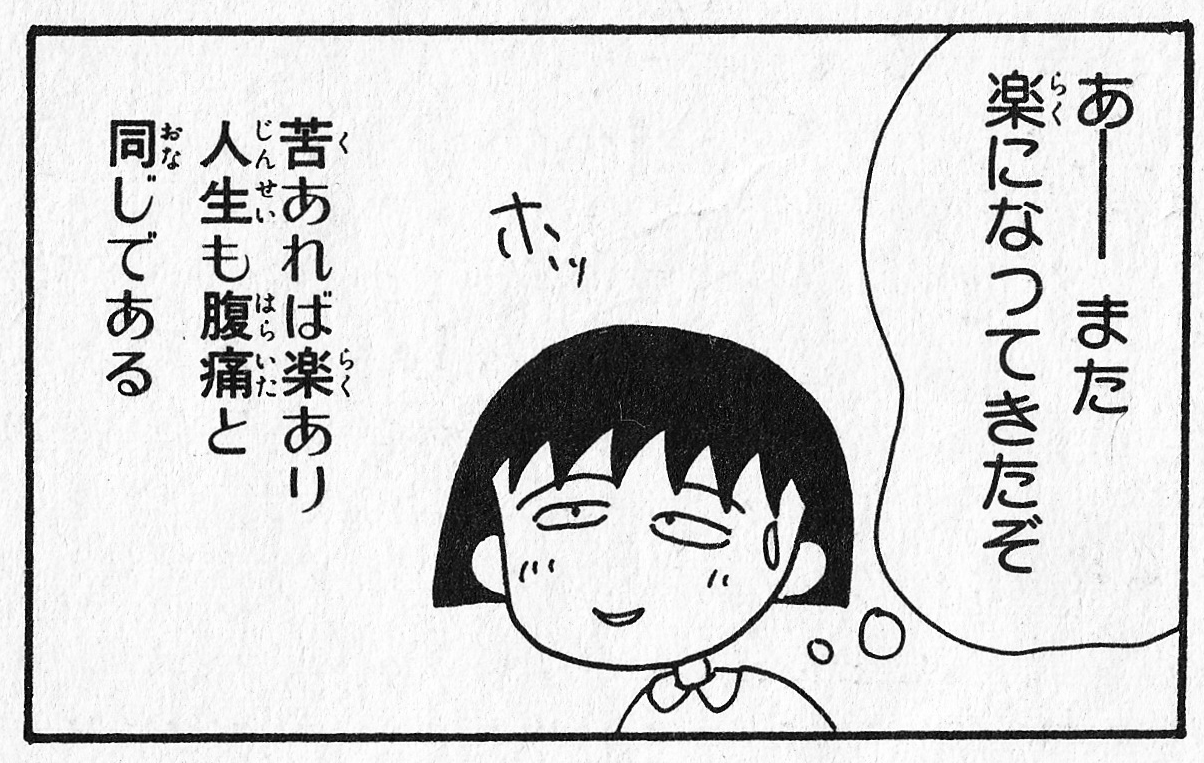

さくらももこ『ちびまる子ちゃん』1(りぼんマスコットコミックス、1987年)

「ちびまる子ちゃん」連載第1回の冒頭シーンを今から見ると、「わたしは小学校3年生の時のさくらももこです」というモノローグで始まる作品だったことに意外な感じを受ける。

なぜかというと、『ちびまる子ちゃん』の〈タイポス〉は、アニメ版でナレーションをつとめる声優、キートン山田の声で自動的に脳内再生されてしまうからだ。「後半へ続く」の台詞でおなじみの、あの口調である。

1990年に放送がスタートしたアニメーションの初回を、私は子供のころ間違いなくリアルタイムで見たのだけれど、「まるちゃんはこんな声だったのか!」と思ったのと同じくらい、ナレーションにも衝撃を受けたのをおぼえている。大人っぽい女性の語りを想像していたら、妙にニヒルな、知らないオジさんの声がテレビから聞こえてきたのだから無理もない。

でも確かに、マンガでは、〈タイポス〉でかかれている独白をさくらももこ本人だと思って読んでいた。というか、作者自身が最初に宣言しているのだから間違いない。

それなのに、いつの間にか、キートン山田の声が〈タイポス〉にのりうつっていた。

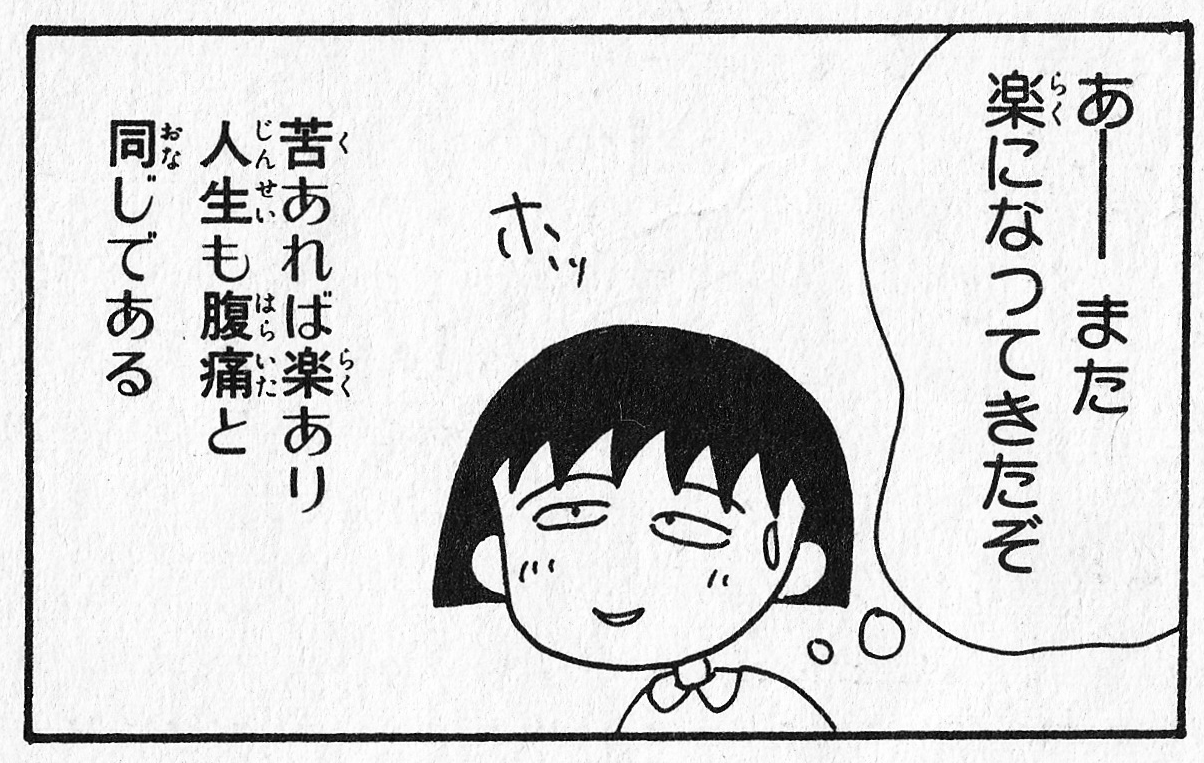

さくらももこ『ちびまる子ちゃん』7(りぼんマスコットコミックス、1991年)

キートン山田の起用は、アニメーションの脚本や演出にも深くかかわっていた作者の希望だったという。

結果として、その大胆なキャスティングがマンガの創作にも影響を及ぼしたことは、エッセイで次のように書かれている。

私が本気を出そうとしている時、姉がまたやって来て「あんた、このベッド、もうじき取り壊されるんだよ」と言い出したので驚いた。姉は私にいやがらせを言っているのだろうか。不審と疑惑の表情で姉を見つめる私にむかって姉は更に「このベッドをなくして、私のピアノを置くんだってさ。さっきお母さんがそう言ってたよ」と言った。

「え...」私の顔にタテ線が入り、キートン山田のナレーションの声が流れる。「こうしてせっかく作ったまる子のくだらない部屋は姉のピアノと交換にあっけなく葬り去られるのであった...」そしてゴーンという鐘の音が入る。

こんな感じの記憶をもとにして、私の漫画はできているのである。

(さくらももこ『まる子だった』集英社、1997年)

こんな感じ、なんて、当たり前のように書いているけれど、これはまさに脳内メディアミックスである。

紙の上にマンガを描く時点で、すでに文字が声をもっていた。誰よりも作者自身が、そのことを自覚していた。

文字についても興味深い記述がある。

私が、自分の力で書いているんじゃないと気がついたのは、毎週脚本を書いて連載漫画を描いて、更にエッセイやその他いろいろな仕事をしている大忙しの頃だった。毎日毎日ものすごい早さで仕事をこなさなくてはならず、がんばってやっていたのだが、ある日ふと「...こんなにたくさんの仕事を、自分ひとりの力でできるわけないよなァ」と不思議に思い、更に注意して考えてみたところ、作品の文字が微妙に違っている事に気づいたのである。

もっとわかりやすく言うと、例えば面白い事を書いている時の文字と、真剣な事を書いている時の文字と、ちょっと違うのである。非常に微妙な違いなので、たぶん私自身にしかわからない事なのだと思うが、それに気づいた時、私はハッとした。

何人かの大きな力が、私を助けてくれているんだ。それなら私自身は、その力の媒体になれるように、いつも元気でがんばろう。

(さくらももこ『さくらえび』集英社、2002年)

おもしろいのは、『ちびまる子ちゃん』が国民的アニメとして大ヒットした90年以降、マンガでは〈タイポス〉のモノローグから「わたしは」という主語が姿を消すことだ。

「エッセイマンガ」というコンセプトが次第にフィクションへと変わっていったのは、長期連載によるネタ切れのせいだという論評を見かけるけれど、私はそれだけが理由だとは思わない。

アニメーションとの融合によって、〈タイポス〉の声が変質したからではないだろうか。

他人の声によって自由を得たからこそ、自分の過去や歴史ではない、オリジナルの「物語」をつくりだすことができるようになったのではないか。

そして〈タイポス〉は新たな触媒を見つけた。

対象物から距離を置く神の視点や、マイク実況に通じる客観性という資質を生かしつつ、鋭いツッコミ、ユーモアや哀愁も演じられる役者に成長した。

当たり前のことだけれど、「デザイン史」からはうかがい知れないものがある。

流行最先端のファッション誌を飾り、少女たちの密やかなモノローグを経て、90年代にインチキおじさんの"ピーヒャラ節"になる。

なんと痛快なサブカルチャーだろう。

聞くところによると、さくらももこは「ガロ」の愛読者でもあったという。

なんだか、すごく、納得のいくはなしではないか。

さくらももこ『ちびまる子ちゃん7』(りぼんマスコットコミックス、1991年)