あのころ世紀末を生きていた私たちが、心奪われたもの。

矢沢あいの代表作『NANA』では、モノローグのタイポグラフィが最大の伏線になっている。

『NANA』といえば、「ねえ ナナ」と呼びかける印象的なモノローグを思いだす方も多いにちがいない。

矢沢あい『NANA』2巻(集英社、2000年)本編第1話

物語の始まりは、ノストラダムスの大予言が世をにぎわせていた1999年。

うまくいかないことはなんでも大魔王のせいにしてしまう、天真爛漫な小松奈々と、親に捨てられた過去を抱え、音楽の世界で成功を目指す大崎ナナ。

趣味も性格も正反対だけれど、同い年で同じ名前を持つ少女が、偶然、上京する新幹線のなかで出会い、同居生活を始める。

二人の"ナナ"をめぐる人々の人間模様を追いながら、やがて読者は一つの事実に気がついてゆく。

彼女たちの日々は、現在進行形ではない。すでに失われてしまった過去であり、全ては回想だということ。

その展開を暗示していたのが、横書きのモノローグである。

一般的なマンガの文章は縦書きが標準で、横書きは、他言語のセリフや歌詞、手紙や回想など、特別な場面で使われることが多い。

誰が決めた約束事なのか知らないけれど、私も自分でマンガを買い始めた小学生のころから、そういうものだと了解して読んでいた。

矢沢あい『マリンブルーの風に抱かれて』4巻(集英社、1991年)

横書きモノローグの典型的な使用事例

さくらももこと同時期にデビューした矢沢あいは、90年前後に描かれた『マリンブルーの風に抱かれて』や『天使なんかじゃない』などの初期作品から横書きモノローグを導入していた。

だから1999年に創刊された「Cookie」誌上で『NANA』をはじめて読んだとき、冒頭の横書きモノローグを見ても別に驚かなかったのだけれど、ひとつだけ引っかかったのは、心の声をあらわす定番の丸ゴシック〈ナール〉ではなく、教科書体が使われていたことだ。

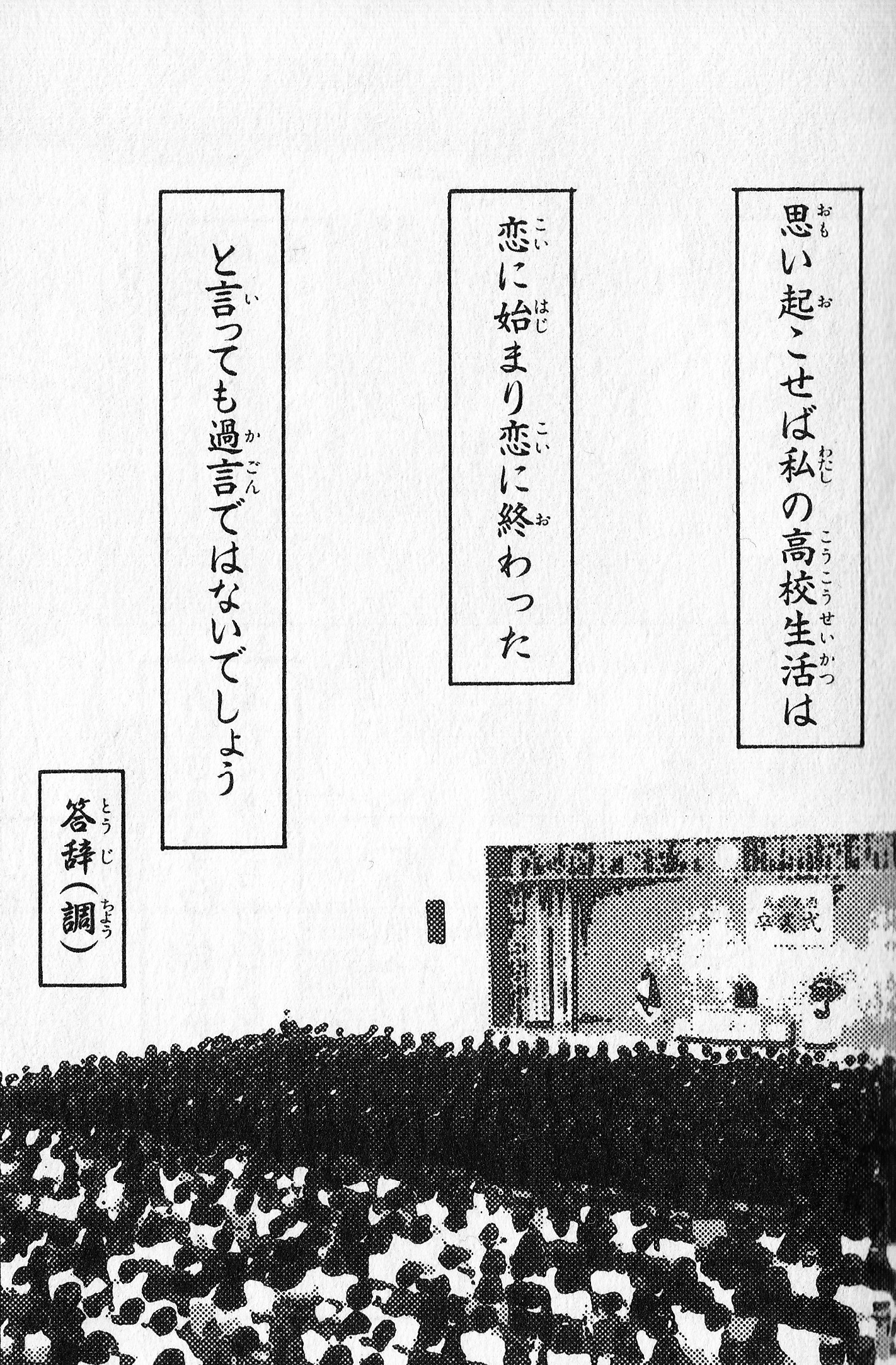

読んだことのある方ならご存じだろうが、『NANA』には「本編」に入る前の「プロローグ」ともいうべき独立した2本のエピソードがある。創刊準備号の2冊に読み切りとして掲載され、コミックスでは第1巻に収録された。

それが長いストーリーの幕開けであることも、二人のナナが出会うことになるとも知らない段階で、読者はすでに横書き教科書体のモノローグを目にしていた。

矢沢あい『NANA』1巻(集英社、2000年) 小松奈々編

矢沢あい『NANA』1巻(集英社、2000年) 大崎ナナ編

教科書体とは、筆で書いた楷書に近いもので、その名の通り元々は教科書のためにつくられた書体である。

でも私は、この書体が教科書体のひとつだと知ったとき意外に感じた。教科書よりもマンガで目にすることのほうが多かったからだ。ただ、それまで読んでいた矢沢あいの作品では見覚えがなかった。

しかも『NANA』のモノローグは、通常の教科書体よりも濃く太く、重たい感じのする〈石井太教科書体〉なのである。もちろん当時の私はその名前を知らない。ただ、たっぷりとマスカラを塗ったまつげに見とれるような気持ちを覚えている。

なぜわざわざこの書体を選んだのだろうか。

確かにかっこいい。

かっこいいのだけれど、でも、ちょっと暗いというか、シリアスにすぎるというか、厳かで敬虔な雰囲気が感じられる。

おしゃれなイメージが強い矢沢あいの作品にしては、どこか不自然な気がした。

ところが、一見違和感のある教科書体の横書きモノローグは本編にも毎回登場し、連載を重ねるごとに、読者にとっておなじみのものになっていく。

モノローグに目を向けて『NANA』という物語を読んでみると、視点と時制の変化に応じて縦横と書体を使い分けていることがよくわかる。

矢沢あい『NANA』7巻(集英社、2002年) 〈ナール〉

矢沢あい『NANA』1巻(集英社、2000年) 〈茅楷書〉

矢沢あい『NANA』2巻(集英社、2000年) 〈石井太教科書体〉

そこから見えてくるのは、二人の主人公が偶然にも同じ名前であるという設定の重要な意味と、モノローグとの関係だ。

「ねえ ナナ」と呼ぶ声は祈りにも似て、どこか手紙のように、どこか歌詞のように響く。それはナナの不在をあらわしていると同時に、もうひとりのナナ──自身の内面との対峙でもある。

矢沢あい『NANA』6巻(集英社、2002年)

計算されつくしている、と思う。

これが小沢健二と同様「90年代ブギー」に感じられるのは、新しい書体やルールを考えだしたのではなく、すでにあった約束事を土台にして、反復のリズムを奏でるようにつくられていることだ。

書体との組み合わせも含めて『NANA』という作品の個性であり、そのことを最初から意図していた点に、以前の横書きモノローグの使い方や書体選びとは決定的な差があるのではないか。

残念ながら、現時点で21巻まで出版されている『NANA』は2009年から連載を休止しており、物語の時計は2002年で止まったままだ。

それは皮肉なことに、ようやく回想が現在にたどりつき、これから未来が語られようとするタイミングでもあった。

書体と物語の均衡が崩れる予感とともに、写植文化は終局を迎える。書体によって洗練された表現技法の極致ともいえる時代。

『NANA』と同じ年に連載を開始した羽海野チカの大ベストセラー『ハチミツとクローバー』は、一つの到達点だと思う。

『ハチクロ』も『NANA』と同じように、二十歳前後の若者たちを描いた青春群像劇だ。

恋の行方だけでなく、自分のアイデンティティが大きなテーマになっていたり、キャラクターのファッションが注目されたりと、ふたつの作品は共通するところが多かった。モノローグの存在感も、そのひとつである。

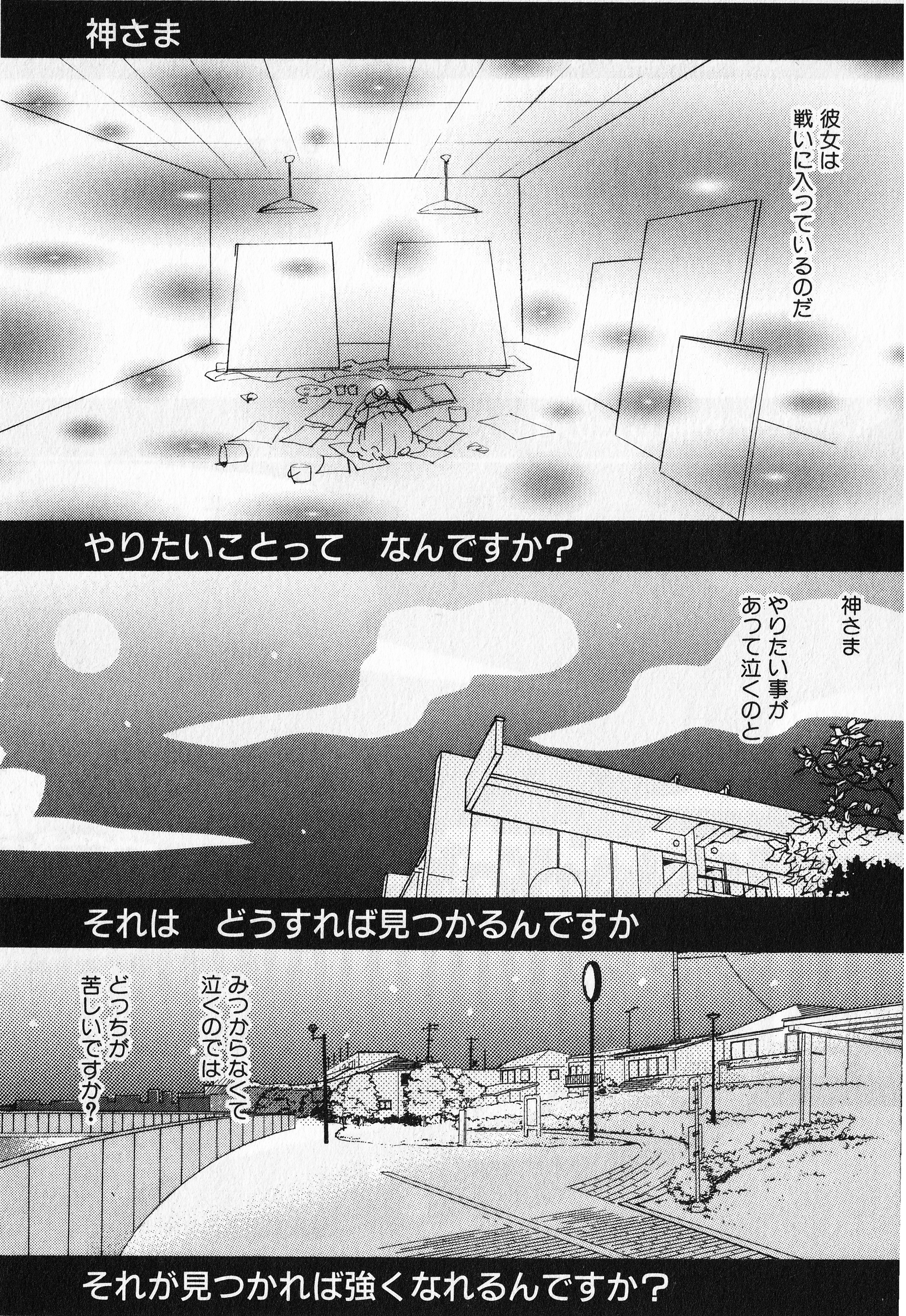

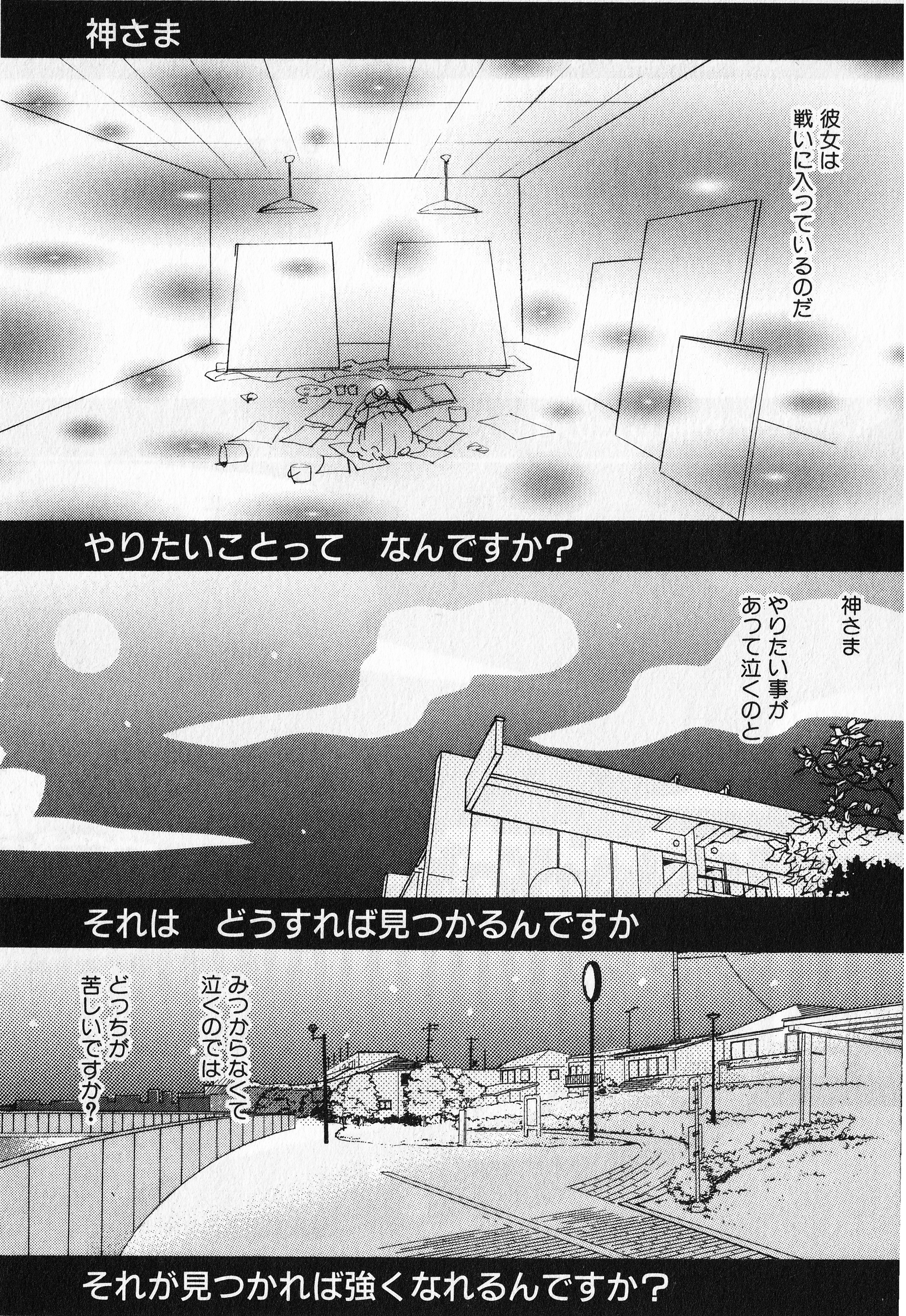

数多い名モノローグのなかでも、文字使いと一体となった白眉のシーンがある。自分の心から離れない「空っぽの音」に気づいた竹本君が、ママチャリで「自分探し」の旅に出て、北を目指す場面。

羽海野チカ『ハチミツとクローバー』6巻(集英社、2004年)

おどろくべきは、一つのページのなかに異なる時制と空間が同時に存在し、縦書きと横書きのモノローグが混在している画面構成だ。

本来であれば「余白」であるはずの、コマとコマの間が黒ベタになっている。だからページの全体が、竹本君の心象風景として自然と目に入ってくる。白ヌキの文字で配置した横書きモノローグに、直線的なゴシック体の〈ゴナ〉が使われているのもめずらしい。

心のすきまにできた闇と、そこからぬけだすために繰り返される内的思考。

もしもこの書体が、モノローグ定番の丸ゴシック〈ナール〉だったなら。『NANA』と同じ教科書体、あるいは『ちびまる子ちゃん』と同じ〈タイポス〉だったなら。

こんなふうに、ママチャリのペダルをこぎ進める力は伝わってこないだろう。

不在の人への思いをのせて、重層的に絡み合うモノローグは、「今」を織りなすための縦糸と横糸みたいに見える。

そういえば「経緯」という言葉には、「縦糸と横糸」という意味があるという。

陰と陽。

黒ベタと白ヌキ。

縦書きと横書き。

相対する存在に、美しい人生の模様を感じ取る。

「神さま」という言葉が、縦書きと横書きで呼応しているのも、私はほんとうに好きだ。

書体の選択と、文字の配置。何もアートである必要はない。

ここに"タイポグラフィ"がある。

同じ場面を英語の翻訳版と比較してみると、フォントの使い分けがなく、当然ながら縦書きと横書きの混在もない。

そこから喚起される感情には、どのような違いがあるのだろう。

羽海野チカ『ハチミツとクローバー6巻』 (集英社) 英語版