「SWITCH」(扶桑社、Vol.9 No.3、1991年7月)「FROM EDITORS」

星野源は、小学生のころに観た映画「ブルース・ブラザース」に影響をうけて、ミュージシャンや俳優、書くひとを目指すようになったという。

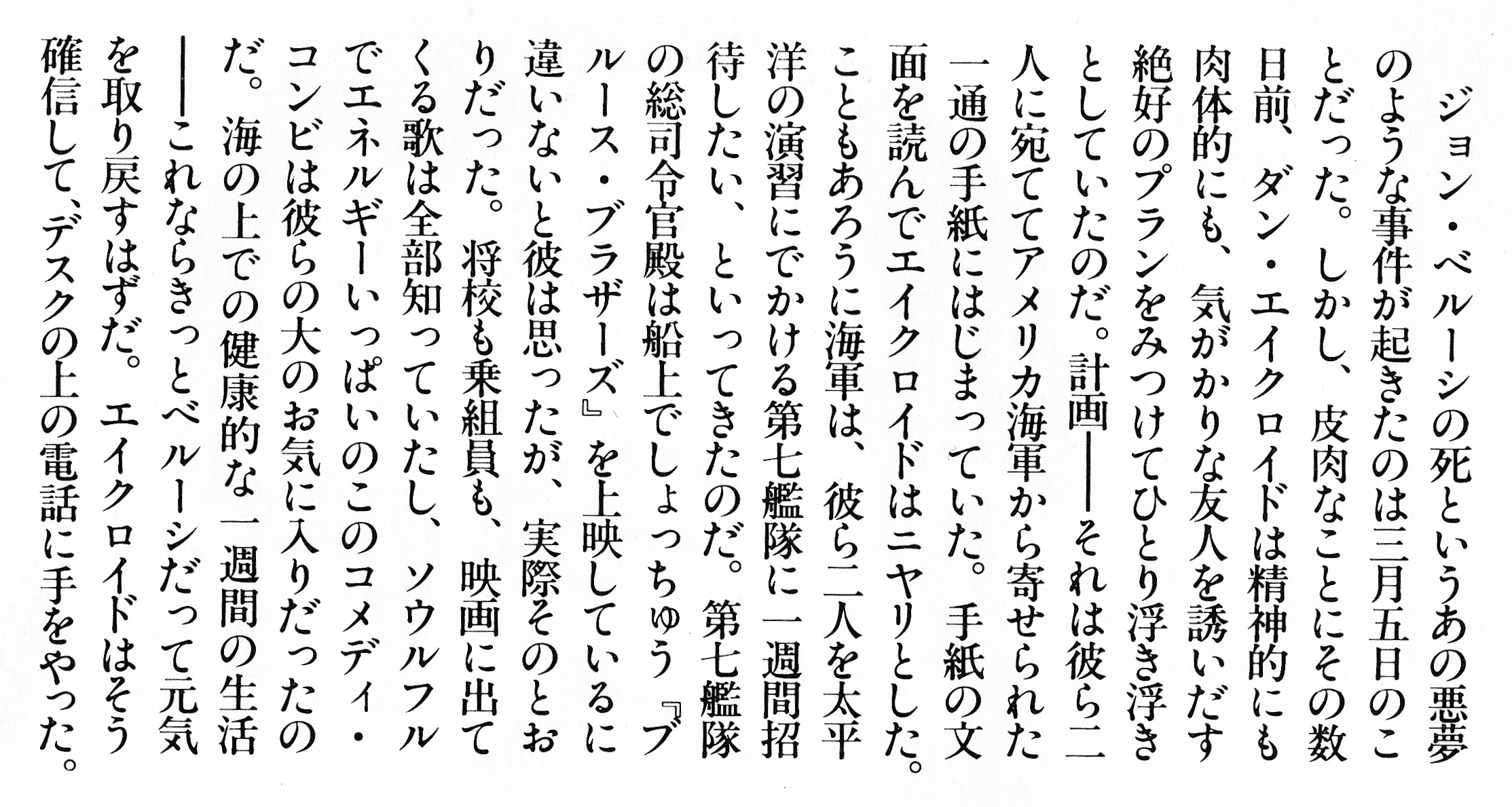

「ブルース・ブラザース」が日本で公開されたのは星野源が生まれた1981年のこと。その翌年、主演のジョン・ベルーシは33歳の若さでこの世を去った。

だから1986年に刊行された雑誌「SWITCH」のジョン・ベルーシ特集を「追悼」というには、すこし間が空きすぎているかもしれない。

しかし、あれほどの熱量で、切実さで、彼を悼んだ日本の雑誌は他にない。

表紙には「ブルース・ブラザース」でおなじみの黒ずくめとはイメージのちがう普段着のベルーシが、夜の空き地にひとりたたずむ写真。カメラに向けた表情は、どこか不安げな子供のようだ。

特集は、こんな言葉からはじまっている。

「あと10年もたったら、もうジョン・ベルーシのことなんて忘れているから...。」

「SWITCH」(扶桑社、Vol.4 No.6、1986年8月)表紙

「SWITCH」(扶桑社、Vol.4 No.6、1986年8月)「もう一度歌ってよ、ブルート!!」

記事を眺めているうちに、ふと不思議な気分になった。

10年後も忘れなかった少年は、やがて国民的なスターとなって、同じ雑誌の表紙をかざることになる。

もしも時代が違ったら、ひょっとして、ここに寄稿していたのは星野源だったかもしれない。ジョン・ベルーシの思い出を語っていたかもしれない。

ありえない想像だとはわかっているけれど、その文章を〈石井太明朝オールドスタイル〉で読みたいと思った。

〈石井太明朝オールドスタイル〉とは、かつて「SWITCH」でつかわれていた写植書体だ。

黎明期の80年代から、90年代、さらに00年代の半ばまで、実に20年以上にわたって誌面を支えた。

とはいっても、じつは最初からこの書体だったわけではない。

前身であるタブロイド版が雑誌の体裁に変わった1985年10月の「創刊号」では〈石井中明朝オールドスタイル〉がつかわれている。

それがとつぜん〈太明〉に変わるのは、創刊から数えて4号目。ジョン・ベルーシ号の直前に刊行され、ピート・ハミルやアーウィン・ショーなどアメリカの作家たちをとりあげた特集だった。沢木耕太郎の連載「246」がはじまった号でもある。

〈石井中明朝オールドスタイル〉と〈石井太明朝オールドスタイル〉の比較

「SWITCH」創刊号(扶桑社、Vol.4 No.1、1985年10月)「ニュー・アメリカン・ヒーロー」〈石井中明朝オールドスタイル〉

「SWITCH」(扶桑社、Vol.4 No.4、1986年4月)「ブルックリン・ライターを求めて」〈石井太明朝オールドスタイル〉

〈石井太明朝オールドスタイル〉(1972年)は、戦前につくられた写植書体の第1号をルーツにもつ〈石井中明朝オールドスタイル〉(1955年)とは制作年に開きがあり、ちょっと謎めいた存在だ。同じデザインコンセプトで統一された「ファミリー」が一般的な現在のデジタルフォントとは異なり、文字の太さによって骨格がちがう。

一つひとつの文字を見比べても、その違いは目立たないのだが、文章になったときの印象はまったく似ていない。

〈中明〉が優雅で母性的な印象であるのに対し、〈太明〉は大人と子供のあいだのような若さがあって、凜々しい、クールな文章が似合う。ページに濃さと暗さが加わり、読み心地には炭酸のような強さを感じる。

このとき「SWITCH」のアートディレクターをつとめていたのは、デザイナーの坂川栄治だ。

20周年記念特別号の鼎談(坂川栄治/新井敏記/町口覚)には、坂川がデザイナーになる前に、写植オペレーターとして印刷会社で2年間働いていたという発言がある。その経験から文字へのこだわりもつよかったようだ。

その鼎談でも言及されているのだが、〈新聞特太明朝〉のツメ組みや、アルファベットと日本語の組み合わせ、あるいはイタリックのゴシック体など、「SWITCH」らしいデザインは文字組の美しさによるところが大きい。

ただなんといっても、後に継承されていく「SWITCH」のスタイルは、〈石井太明朝オールドスタイル〉を誌面にもちこんだことがきっかけで生まれたように私には思える。

ではなぜ、本文書体を変えたのか?

デザイナーの提案か、編集側の要望か。それとも、ニューヨークのブルックリンを舞台にした特集で、ピート・ハミルの硬質な文体が偶然の出会いを引き寄せたのだろうか。

いずれにせよ、その一冊を境にして、実に20年以上にもわたってつかいつづけることになったのだから、つまりビジュアルが"雑誌本来の機能"に合っていたのだろう。

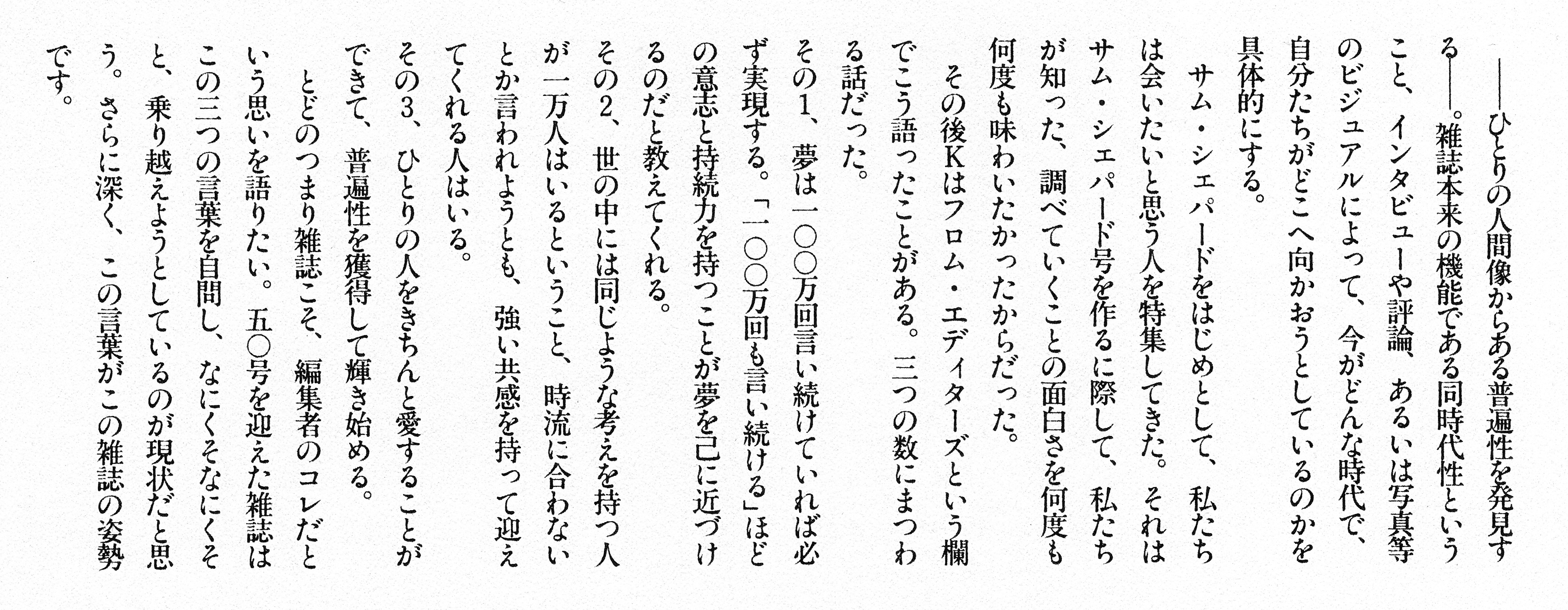

──ひとりの人間像からある普遍性を発見する──。雑誌本来の機能である同時代性ということ、インタビューや評論、あるいは写真等のビジュアルによって、今がどんな時代で、自分たちがどこへ向かおうとしているのかを具体的にする。

(「SWITCH」扶桑社、Vol.9 No.3、1991年7月「FROM EDITORS」)

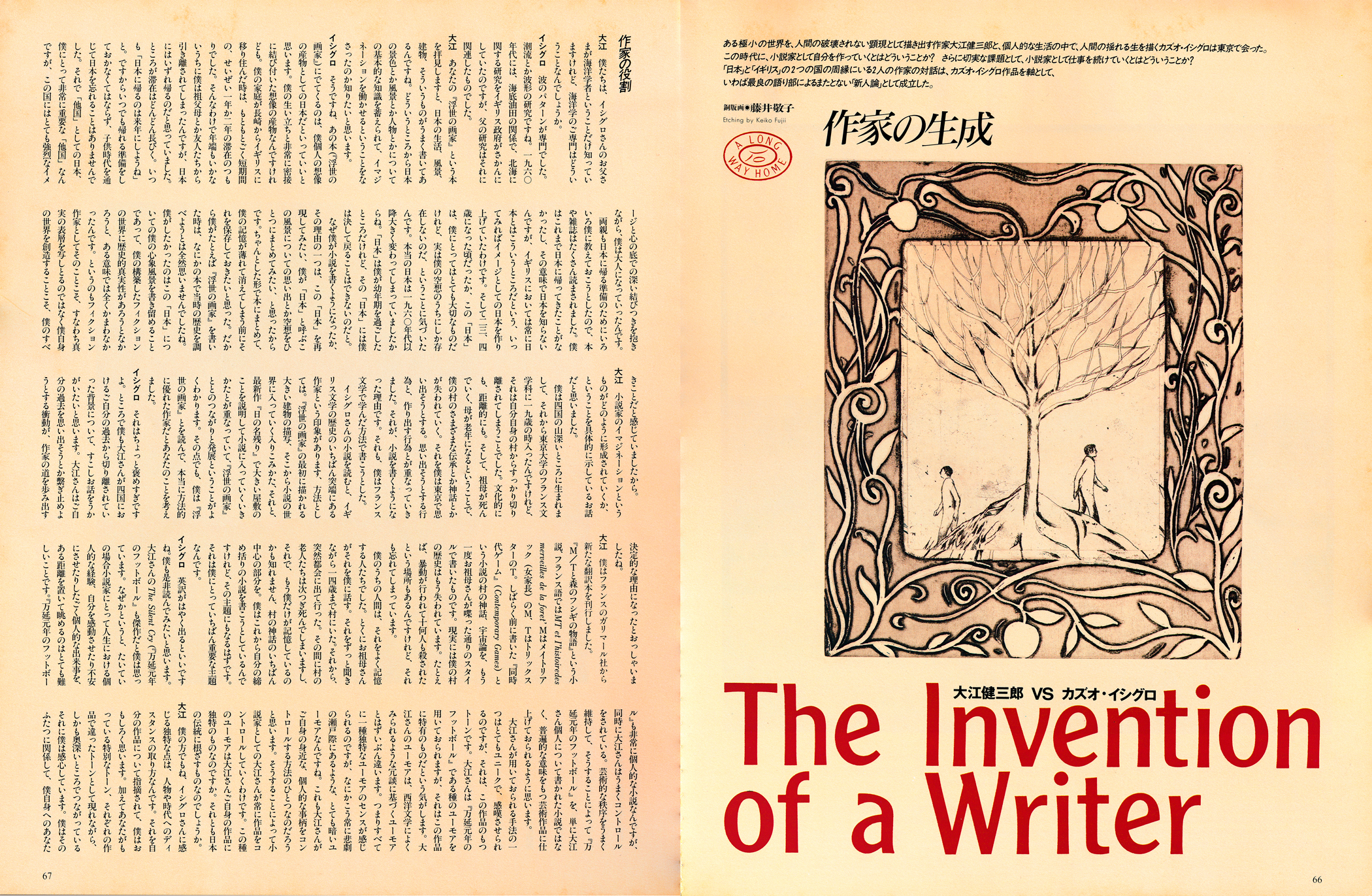

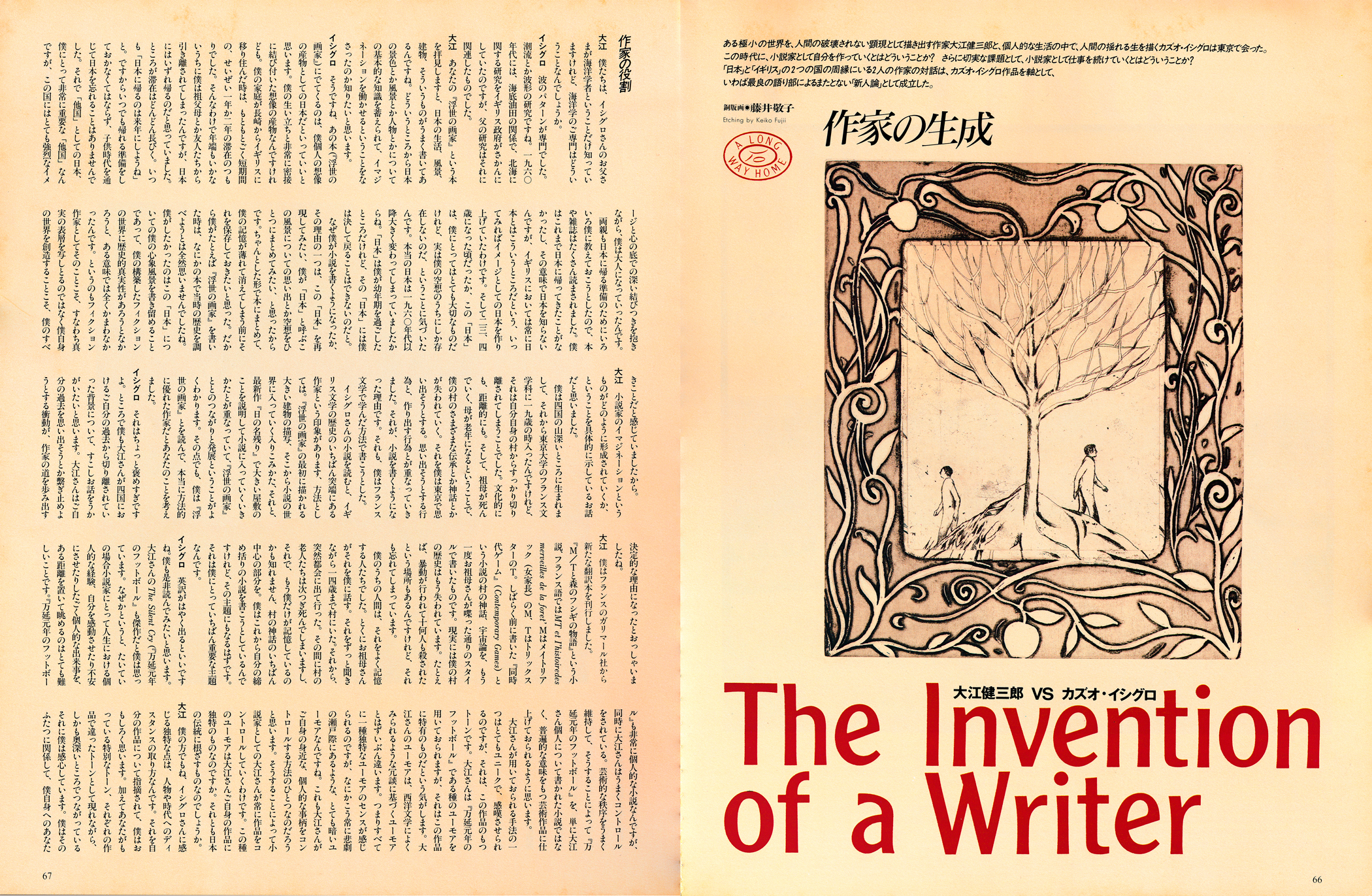

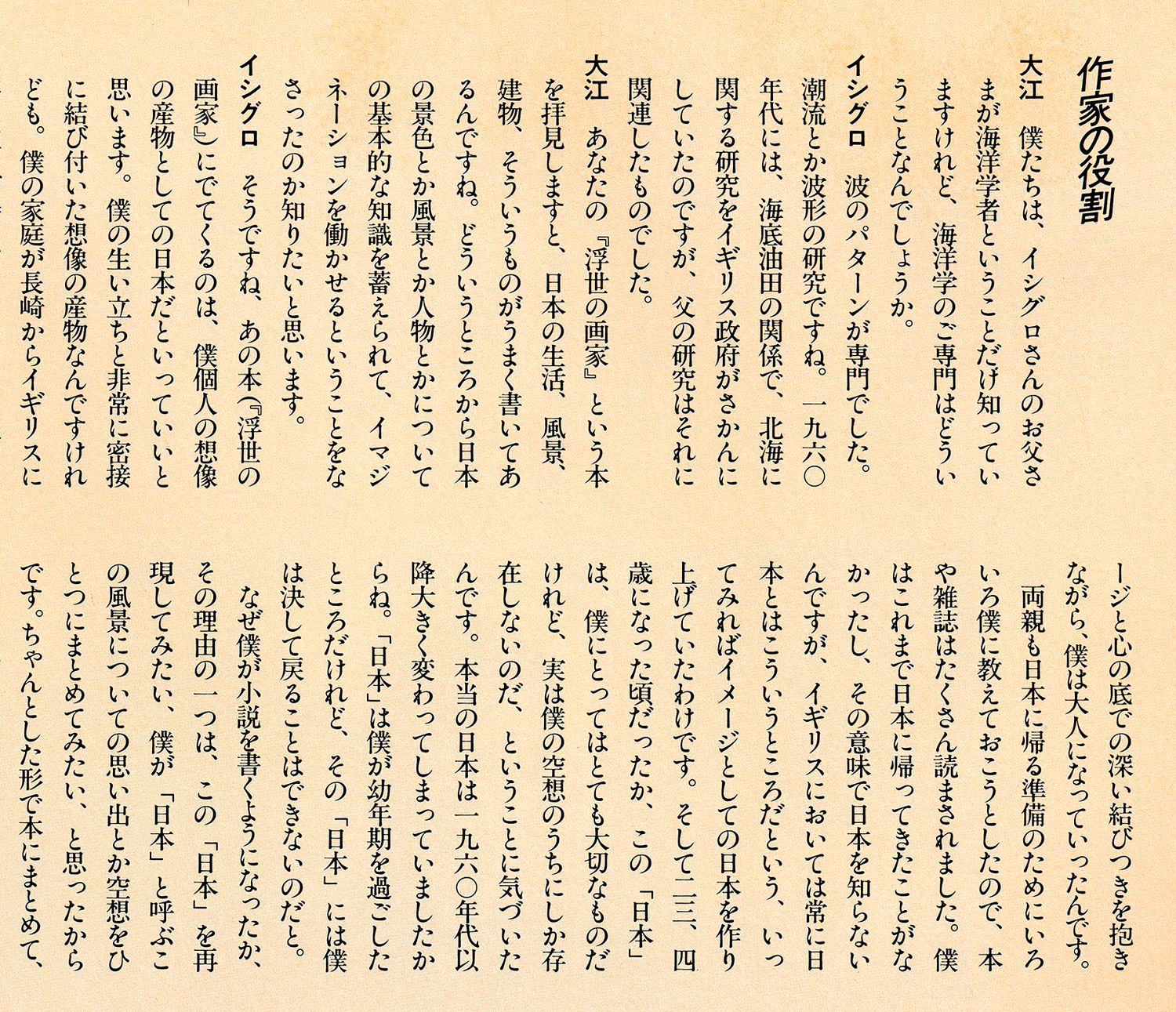

「SWITCH」(扶桑社、Vol.8 No.6、1991年1月)「カズオ・イシグロ A LONG WAY HOME」

その〈石井太明朝オールドスタイル〉を徹底的につかって誌面がつくられるようになったのは、90年代に入ってからだ。判型が大きくなり、ページ数が増えて、ずっしりとぶあつくなった。デザインの担当は渡辺和雄事務所に代わっていた。

サム・シェパードやトム・ウェイツ、ウディ・アレンといった、アメリカの映画や音楽への憧憬に満ちていたのが、アジア・ヨーロッパにも視点が向けられ、さらに90年代も半ばをすぎると、DREAMS COME TRUEや小泉今日子、藤原新也、是枝裕和など、日本のカルチャーを特集であつかうことが多くなる。

そのころになると、以前より明らかにゴシック体の本文が増えているのだが、それでも、いや、だからこそ、〈石井太明朝オールドスタイル〉がつかわれた記事には、物語がはじまる気配を感じる。

私にとって、リアルタイムで知っている「SWITCH」はそういう誌面になったころだった。

内容に興味があるのかわからないときも、雰囲気を味わいたくてとりあえず毎回読む。そんな楽しみ方を教えてくれた雑誌だ。

文字という普遍性を含んだ"ビジュアル"によって、紙の上の世界に重層的な時間が流れていた。

「SWITCH」(スイッチ・パブリッシング、Vol.24 No.8、2006年8月)「桑田佳祐インタビュー」

「SWITCH」をはじめ、「Sports Graphic Number」、「Esquire」、「GQ」、「考える人」など〈石井太明朝オールドスタイル〉が本文でつかわれた雑誌は、それぞれ他にない個性をもっているのに、誌面には同じ「気分」としかいいようのないトーンがあった。

いずれもどちらかといえば男性読者が多いとか、字数の多い記事を中心に構成されているとか、海外のライフスタイルや旅がキーワードになっているといった共通点だけではない。

連鎖した文字の風景、書体という「スタイル」が雑誌に定義を与えているような──遠くから見ると星座のように統一された世界を構築しているような、ひとつのジャンルが形成されていたように思う。

それが私のような一読者の印象ではなく、作り手の側も書体を雑誌の重要な一部として考えていたのだろうと思えるのは、2000年代にDTP(デスクトップ・パブリッシング)が一般的になり、他誌が次々とデジタルフォントに置き換えられていく潮流のなかにあっても、写植の文字をつかいつづけていたからだ。

しかしやがて、少しずつ融解するように、〈石井太明朝オールドスタイル〉を目にする機会は減っていった。

出版・印刷の世界を知らない学生だった私には、大人たちが一生懸命に、何かを忘れようとしているみたいに見えた。

「SWITCH」(スイッチ・パブリッシング、Vol.11 No.5、1993年11月)「高層建築」沢木耕太郎

白状すると、私はこの書体で「FROM EDITORS」を語りたい、「ニューヨークに向かう機内で、この原稿を書いています」なんて言ってみたい、という不純な動機から「書くひと」を志したのだった。

「SWITCH」を読んで観たジャームッシュの映画にあこがれて煙草をすいたいと思ったみたいに、この文字がかっこいいオトナの嗜好品に見えたのだ。

ところが大学を卒業して入った出版社(「SWITCH」ではないけれど)は、ちょうど完全DTP化にふみきった直後だった。写植書体を指定して本を作ることも、「編集部より」を書くこともなかった。

遅すぎたのだ。あと10年、いや5年、早く生まれていたら......。

自分が思っていることは、すでに誰かが語っている。

いいなあ、好きだなあと思うものは、自分が言わなくても価値を与えられている。

物心がついたときから、そんな気分の中を生きてきて、語る言葉をもつひとが心底うらやましかった。

少年が飛行機にあこがれるような気持ちで、文字の風景を眺めていた。

〈石井太明朝オールドスタイル〉は、私にとってそんな書体だ。

最近は、自分と同い年である、星野源の歌を聴きながら思う。

遅すぎたのは事実だけれど、でも間に合わなかったわけではないかもしれない。少なくとも読者として、その文字を「つかって」いたのだから。

みんな何かに間にあわなかった思いを抱えて、自分なりの現在を生きている。

ほんとうは、それが"時代を映す"ということなのだろう。

かつて〈石井太明朝オールドスタイル〉があった場所で、現在つかわれているフォントは多種多様だ。

できるだけかたちが似ている明朝体を選んだ(と思われる)例もあるし、同じ雑誌とは思えないほどカジュアルなゴシック体へと一新した例もある。

それぞれの解釈が、私には興味深く、とてもおもしろいことのように思える。

そこで語られる言葉は、以前よりも軽く、等身大で、リアルに響く。大人のお酒だと思っていたウイスキーが、飲みやすいハイボールになったような感じ。

書体とともに味わい方が変わったのか、それとも言葉自体が変わったのかはわからない。

ただ、幾重にもあらわれる複雑な香りを楽しむように、ゆっくり本を読むことは少なくなったと感じる。

あの失われた時間は、何でできていたのだろう。

村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(平凡社〔単行本〕、1999年)

村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮社〔文庫〕、2002年)