本を買うか、雑誌を買うかで悩んだら、雑誌を買え。あとで欲しくなっても雑誌は手に入らない。

そんな家訓のもとで育てられた私だけれど、手元に残すのを怠って、ずっと悔やんでいる「雑誌」がある。

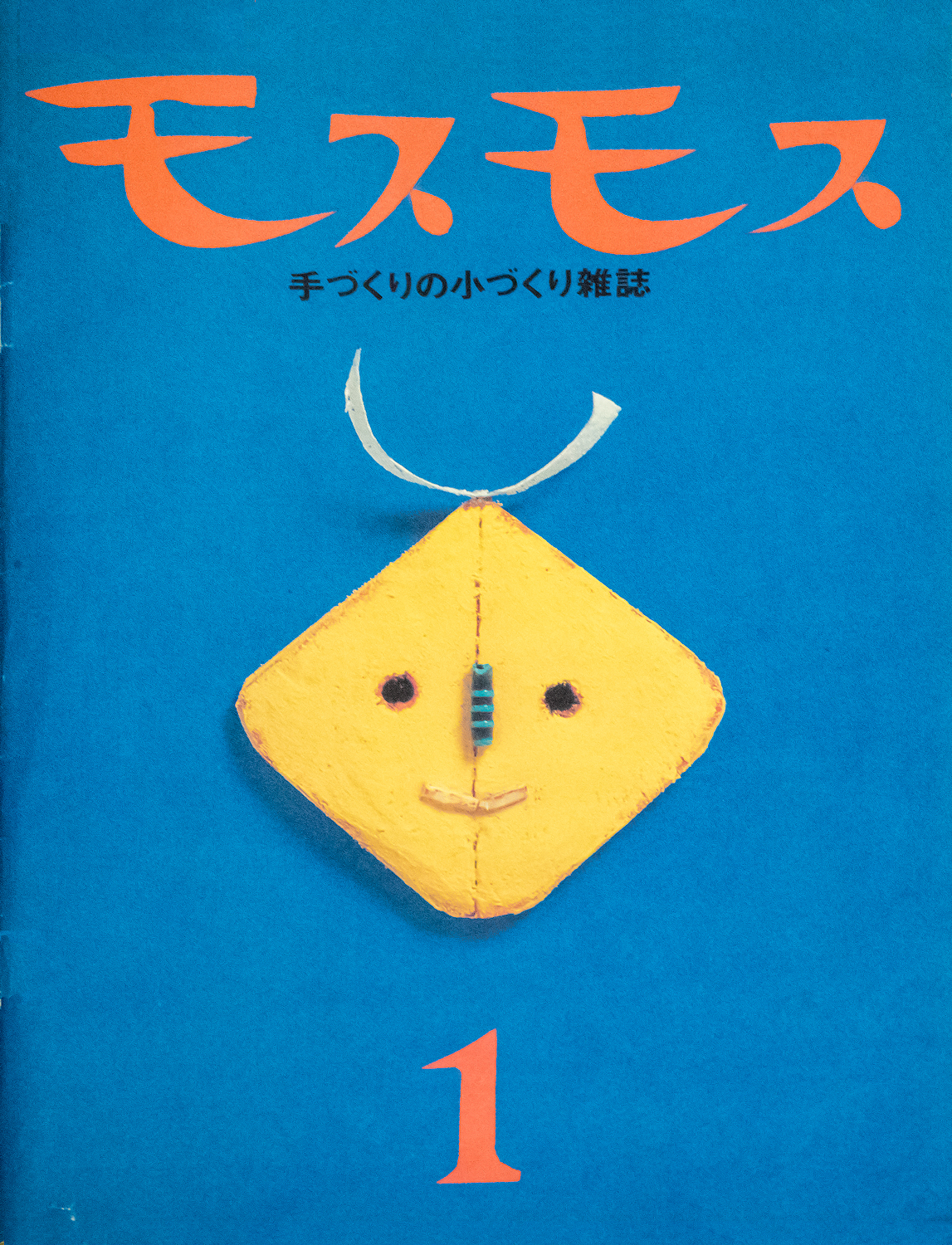

その名は「モスモス」。

1991年から1996年まで、モスバーガーの店舗で配布されていた無料のPR誌だ。

A5判、全32ページ。今でいうところのZINEみたいな小冊子で、約5年のあいだに計19冊が発行された。

「モスモス」創刊号~19号

当時はかなり人気があったという。

お店で眺めるだけではなく、家に持ち帰るひとが多かったのだろう。ふつうの雑誌とちがって売上が記録に残っているわけではないけれど、最盛期の発行部数は80万部にも達したのではないかという。

それが現在では手に入らない。

時々思いだしては探してみるものの、古本屋にも、ヤフオクにもメルカリにもない。

せめて見るだけでも......と思ったが、この「モスモス」、国会図書館にも収蔵されていないのである。

でも子供のころ、確かに見た。確かに読んだ。夏休みのプールの帰りや、部活の後に、フィッシュバーガーを食べながら友達と回し読みした。

その記憶が決して夢ではなく、「モスモス」がちゃんと実在していたという証がある。

1996年に『モスモスサーカス』と名づけられた総集編がリトルモアから出版されているのだ。一企業の小冊子の廃刊を惜しんで、そんな本が出るのも異例のことである。

そうだ。ほんとうに、「モスモス」はサーカスみたいな雑誌だった。

にぎやかで、楽しいお祭みたいで。

突然街にやってきて、そして消えるようにいなくなった。

「モスモス」創刊号(楽しくも謎な表紙)

今回、取材をお願いして、社内に保管されていた実物を見せていただいた。

二十数年ぶりの、「モスモス」との再会!

そうそう、この、かわいくて、ちょっと不思議な表紙が大好きだったのだ。顔に見えるけど、何者かはわからない、とぼけた生き物。

その中身は全国のモス店員から寄せられたエピソードと読者の投稿を中心に構成されているのだが、切り口や見せ方が変わっていて、読者に毎回イタズラをしかけてくる。

そうかと思えば、いきなりシュールな小説が載っていたり、かっこいいアート作品のページがあったり。いがらしみきおのマンガ「たいへん もいじーちゃん」も、ときどき意味不明だったけど忘れられない。

私がいちばんおどろいたのは、これがモスバーガーの社内でつくられていた、という事実だ。てっきり外部のプロダクションやデザイン事務所に任せていたのだろうと思いこんでいた。

企業がパンフレットやカタログなどの広報物を外注するのはよくあることで、そのほうが手間も時間もかからず、それなりに質の高いものができる。多くの業界で分業が進んでいた90年代にはもうあたりまえだったはずだ。

ところがモスバーガーでは、表紙のオブジェを制作した大西重成氏、コピーライター藤原大作氏などの協力を得ながら、企画、編集、原稿集め、レイアウト、写植の切り貼りから入稿まで、普段は別の仕事をしている社員が行っていたという。

それがどれだけ「手作り」だったかというと、1994年に玄米フレークシェイクが新発売されたとき掲載された結婚会見風のパロディ記事も、社内の会議室に金屏風をたて、社員たちが記者役に扮して撮影している。

「モスモス12号」(結婚会見風の記事)

じつは、「モスモス」創刊の前に、一度だけパイロット版がつくられていたことも知った。

その冊子も取材で見せていただいたのだけれど、私が知っている「モスモス」ではなく、話題の映画やCDなどを紹介する「Tokyo Walker」みたいな内容だった。

オリジナルのタウンカルチャー誌をつくりたいというコンセプトに沿ったフリーペーパーとしては十分に成功しているように思えるし、商品の宣伝のみが目的ではなかったであろうことも想像できる。

このスタイルが一冊限りで終わった理由は詳しくわからなかったけれど、おそらく、結果から推測すると、実際にできあがったものを見て、なんだか違う......ということになったのではないか。

「お店一つひとつと、その地域をもっと大切にしたコミュニケーションのとり方を誌面でできないか。」新しい雑誌は大幅に方針を変更し、再出発した。

そんなふうに表現すると、いかにも堅苦しいものに聞こえるけれど、むしろ強調されているのは今風にいえば「ユルさ」である。

全国に展開するメディアでありながら、モスバーガーに来店したひとだけが発見できる小さな世界。そこに共感が生まれる個性的な誌面。それは「モス」という街のタウン誌をつくることだったのかもしれない。

「モスモス」創刊号(巻頭言「遊ぼう、遊ぼう。」)

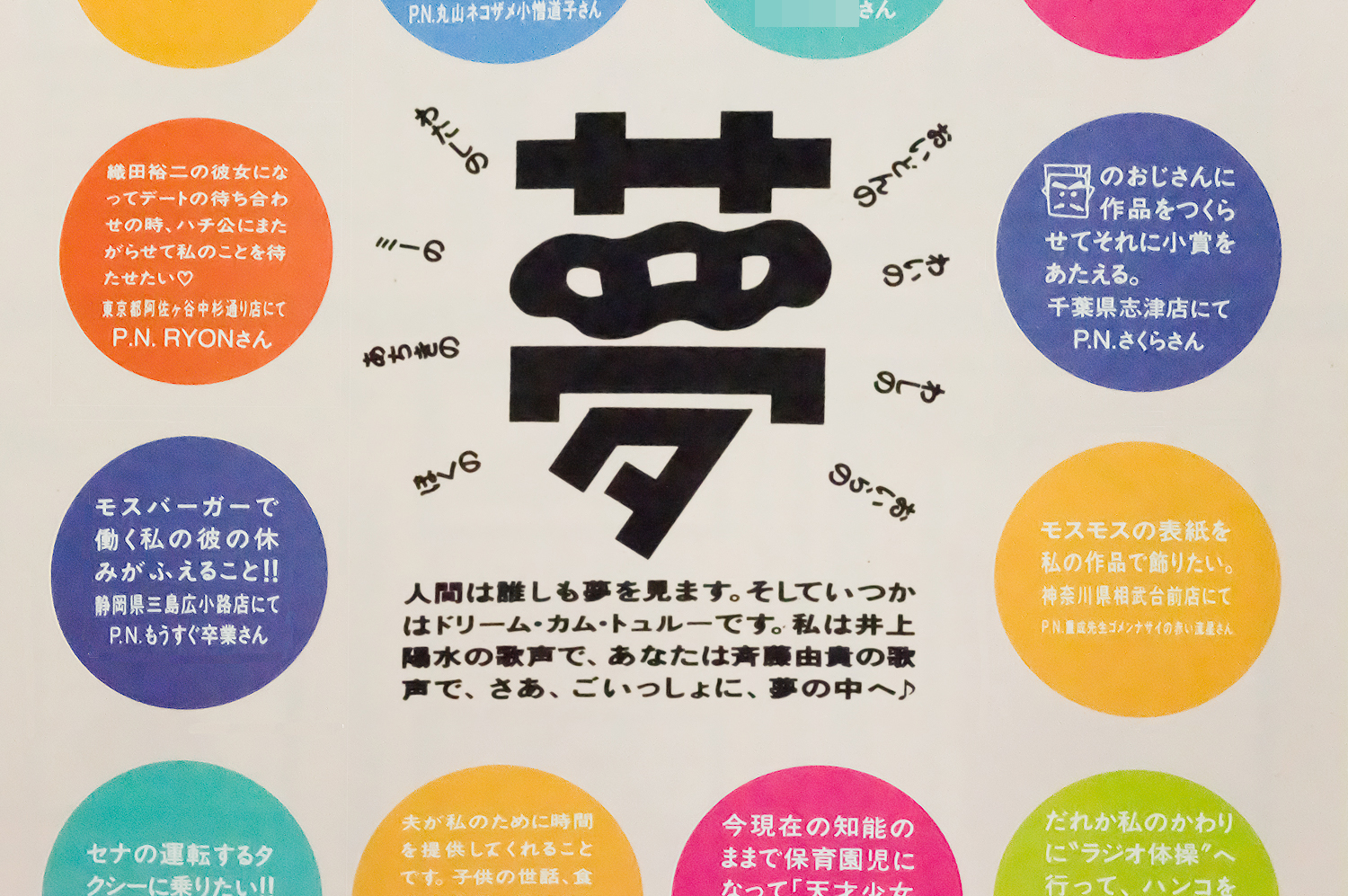

「モスモス」がやろうとしたのは、本気で、徹底して、「遊ぶ」ことだ。

雑誌を媒介して、会社とお店と顧客とが、真剣に遊ぶということ。

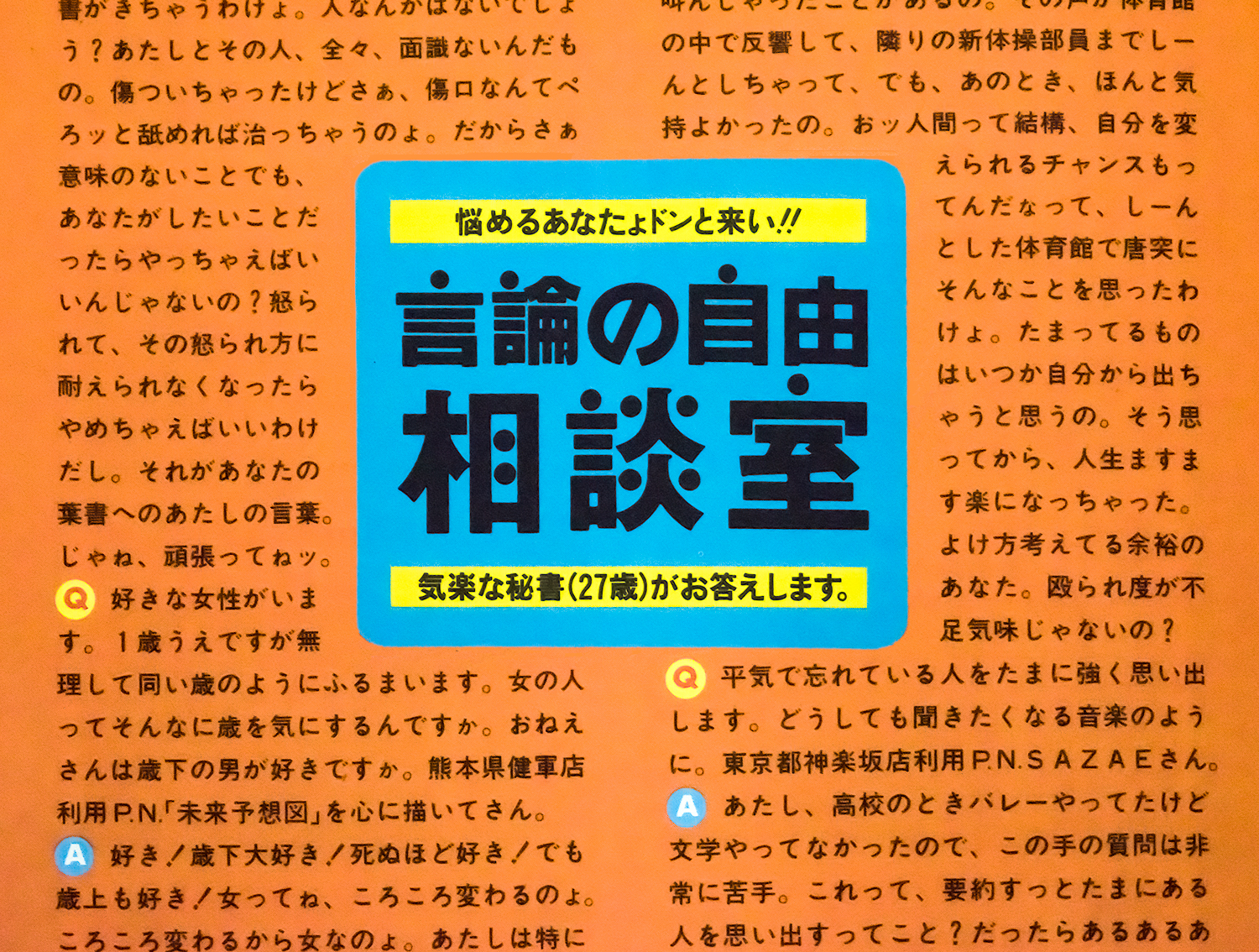

今、改めて見ると、その遊び場が「言葉と文字」によって生まれていたことがよくわかる。文字による双方向のコミュニケーションならSNSでも可能だし、ラジオのお便りコーナーでも言葉遊びはできる。でも、絶対的にちがうのは「書体」付きであるということ。

「モスモス」2号(10月のごちそうさん)

「モスモス」6号(言論の自由相談室)

「モスモス」6号(夢)

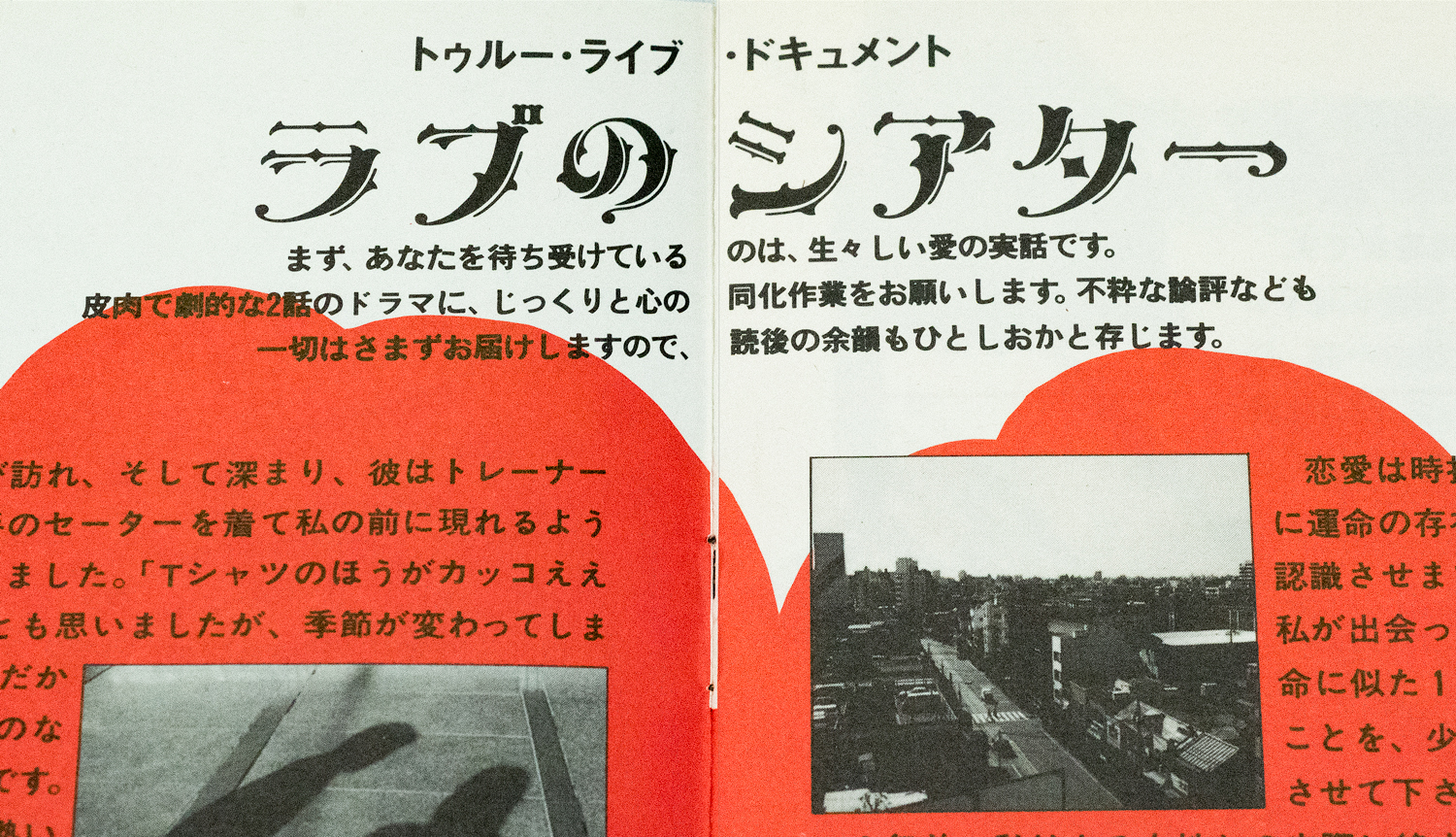

「モスモス」13号(ラブのシアター)

当時はデザイン性の高い写植書体が世の中に普及し、出版物の多書体化が顕著になっていた時期だ。従来の雑誌やマンガ文化を土台にして様式が形作られ、多くの人の目に触れるうちに書体の選択がある種の文法をもつまでになっていた。

振り返ってみると、私が「モスモス」に心惹かれた大きな理由は、書体がもつ「共通言語」としての機能に自覚的な文字づかいではなかったか。

読者が書体のちがいを見分けていることを前提にしていなければ、こんなふうにたくさんの種類をつかい分けるはずがない。言葉と文字の組み合わせ、その書体でしか伝えられないものがあり、その認識を共有していることがうれしかったのだろう。

さらに思いだすのは、子供のころからずっと本の文字にあこがれていた私にとって、「モスモス」の大胆不敵な文字づかいは、心のどこかで不謹慎に感じられたことだ。だからこそ魅惑的に見えた。

たとえば「ことばの秘宝館」というきわどいタイトルのページでは、おもちゃ箱をひっくりかえしたように様々な書体が登場する。まるで書体のパレードだ。

「モスモス」8号(ことばの秘宝館)

ページのお題は「人生を変えてしまう言葉」である。投稿者による説明と、編集室からのコメント、それぞれの言葉と書体とが相まって、妙に納得してしまう。

「いまに見ていろ」〈淡古印〉の恨みがましい感じ。

手書きの温かみと知性が漂う「学ぶ力と生きる力と」〈武蔵野〉。

大漁旗で応援したくなる「アイ・アイ・アイ・ライク演歌 by 冠二郎」〈勘亭流(カンテイ)〉。

爆発しても風船が割れるくらいの威力しかなさそうな「ダイナマイト」〈スーボ〉。

忍法の術で変身したような「る」の字〈タカハンド〉、油の切れたロボットみたいにぎこちない「ギブミーチョコレート」〈キダかな〉。

「小檜山」という珍しい名字には小枝を組み立ててつくったミニチュアの家のような奥ゆかしさがあるし〈トーク〉、身をよじらせて罪から逃れようとする「俺じゃない」〈オクギ〉もいい。

人生の悲哀を感じさせる「苦しいことや嫌なことあるけれど、いつもくじけずに頑張ろう」は〈角新太行書体〉。

「追い」というシンプルなひとことを、無敵状態のマリオみたいにパワーアップさせてしまう〈イナミン〉。

〈新聞特太ゴシック体〉でかかれた「君の肉体がこの人生にへこたれないのに、魂のほうが先にへこたれるとは恥かしいことだ」という文章には妙な真実味がある。

目にした途端、なんだか照れてしまう「すき」の丸文字〈わらべ〉。

これらの書体を選び、写植を切り貼りしていたのは「モスバーガーのひと」だ。

当時は全国から相当数の投稿が寄せられたという。その中から自分の言葉が選ばれ、「活字」になって、サーカス団の一員のように装った姿を見るのは特別なことだったに違いない。「いいね」やRTをされることよりも。

「モスモス」のタイポグラフィは書体選びにとどまらない。

当時を知る方のお話によると、「モスモス」の制作メンバーが所属していた「マーケティング室」に足を踏み入れて目にしたのは、先輩社員がチクチクと刺繍をして文字をつくる姿だったという。

「モスモス」7号(刺繍の文字)

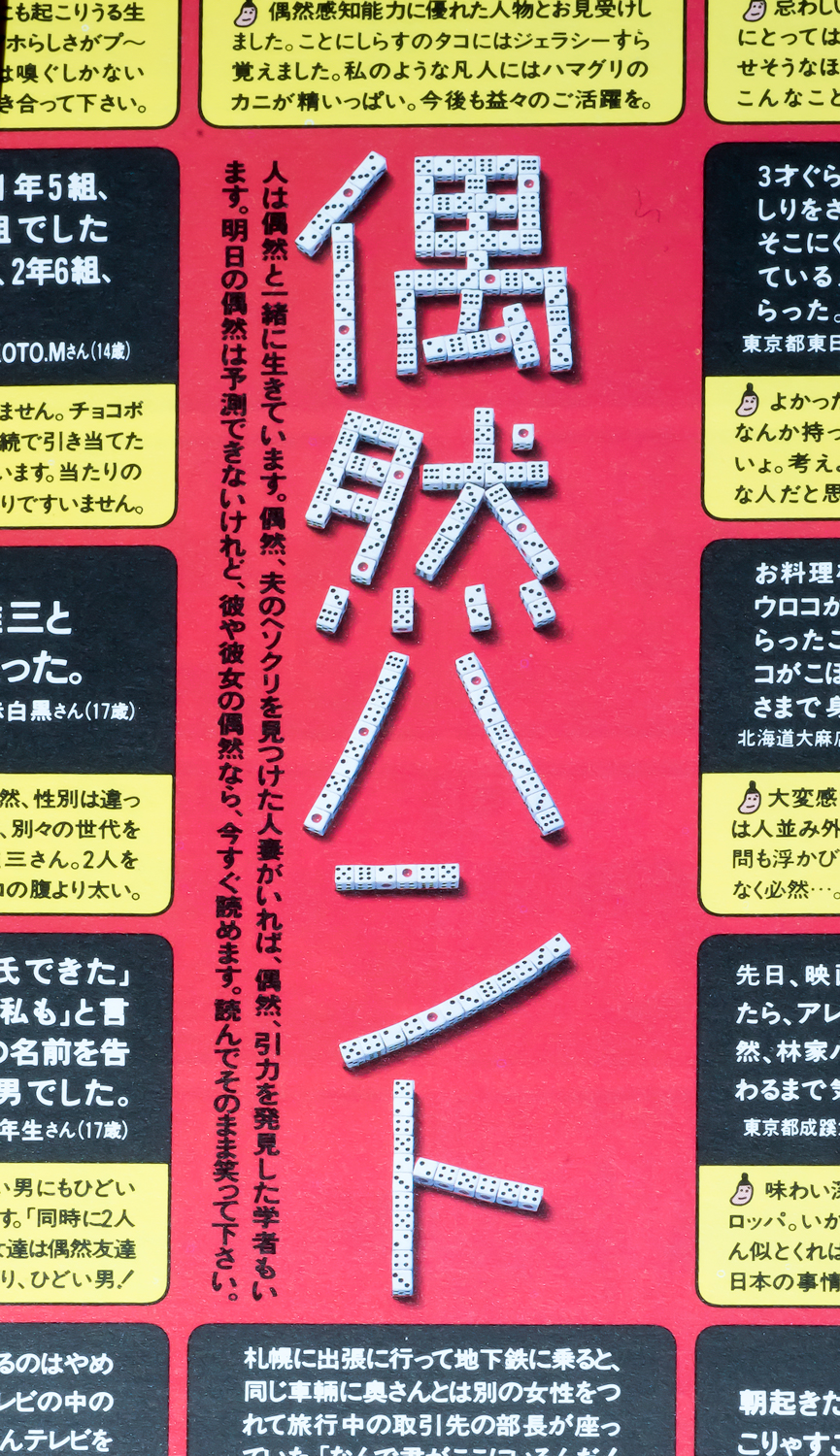

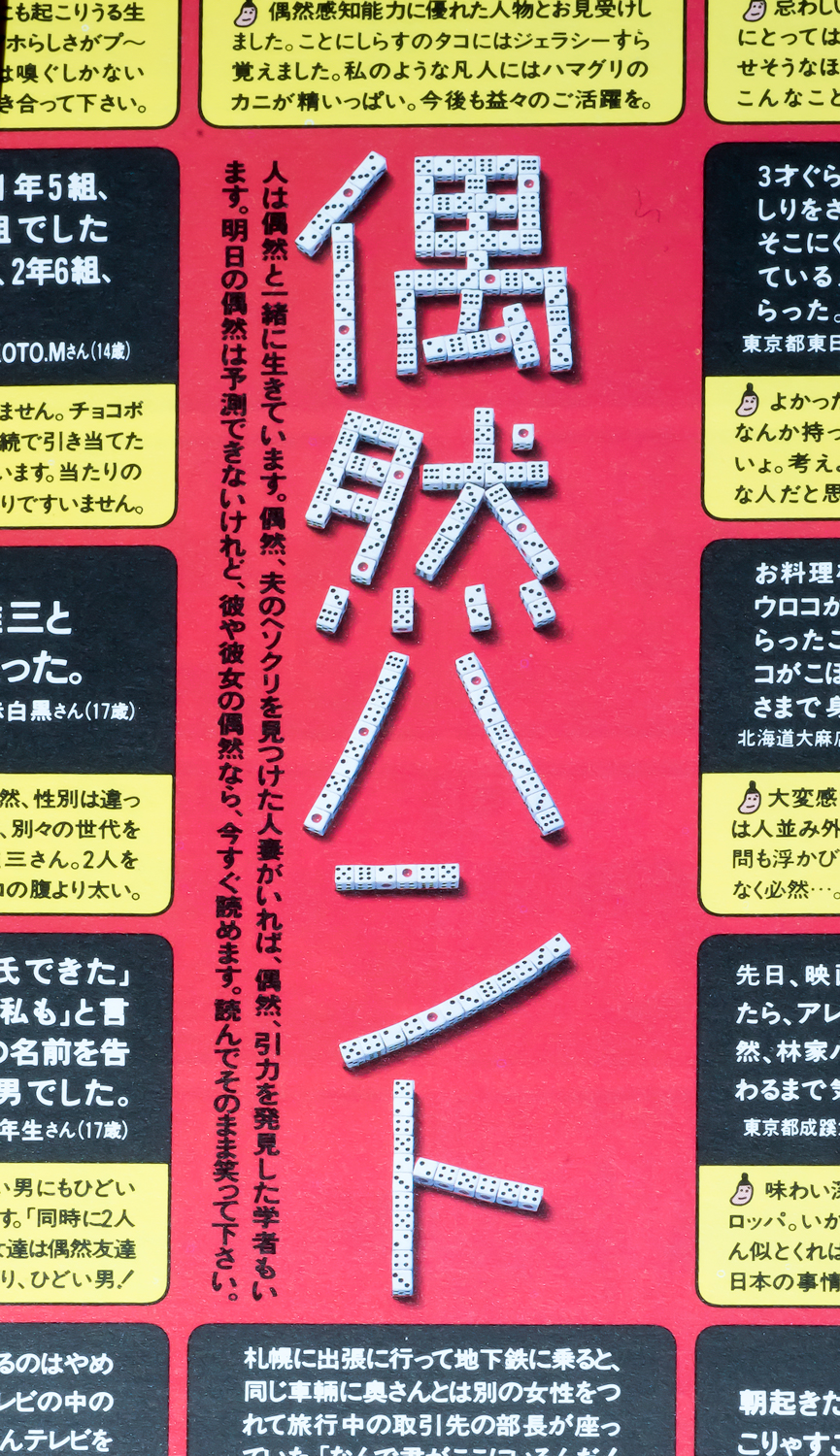

ときにはサイコロをならべて文字をつくり、

「モスモス」17号(サイコロの文字)

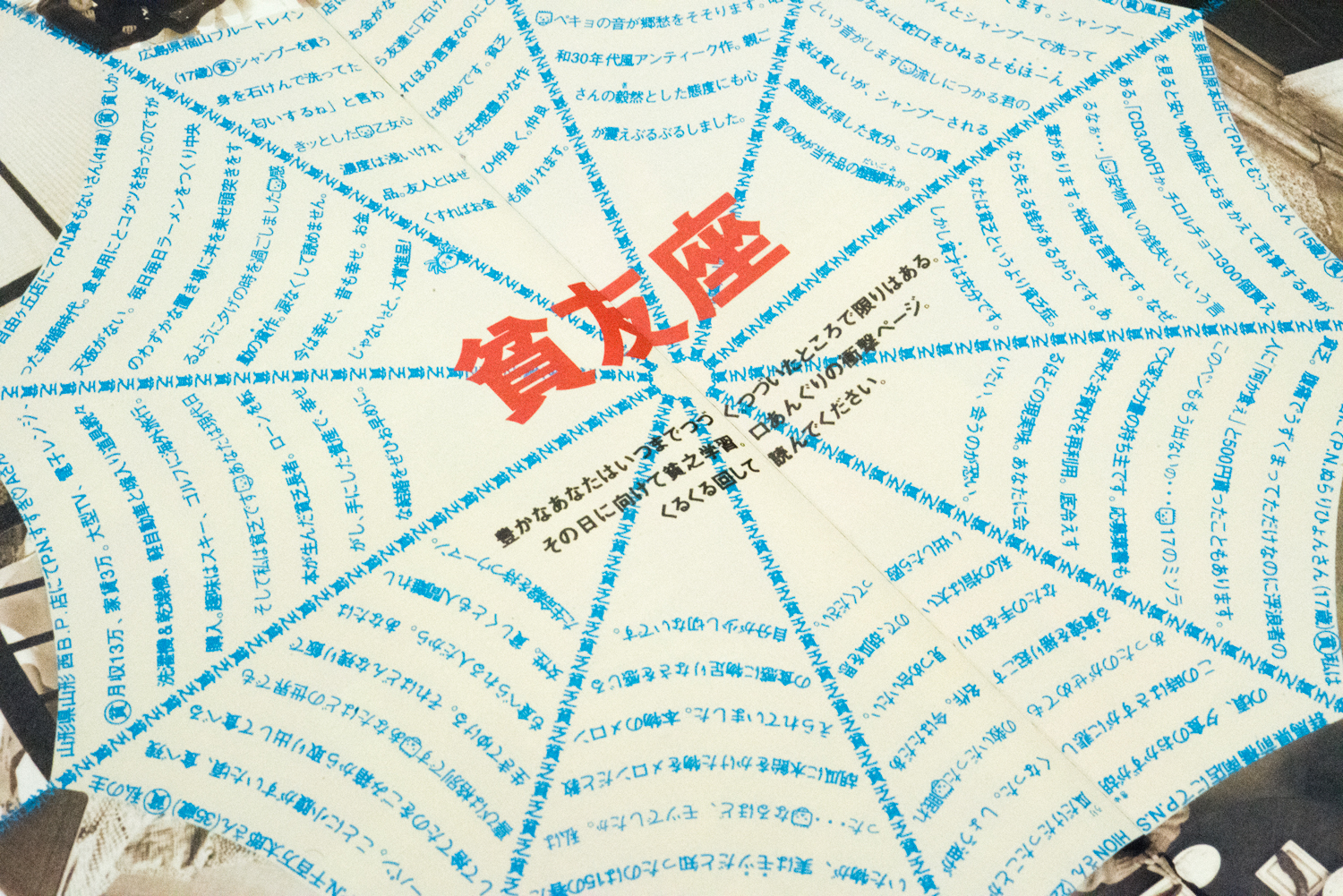

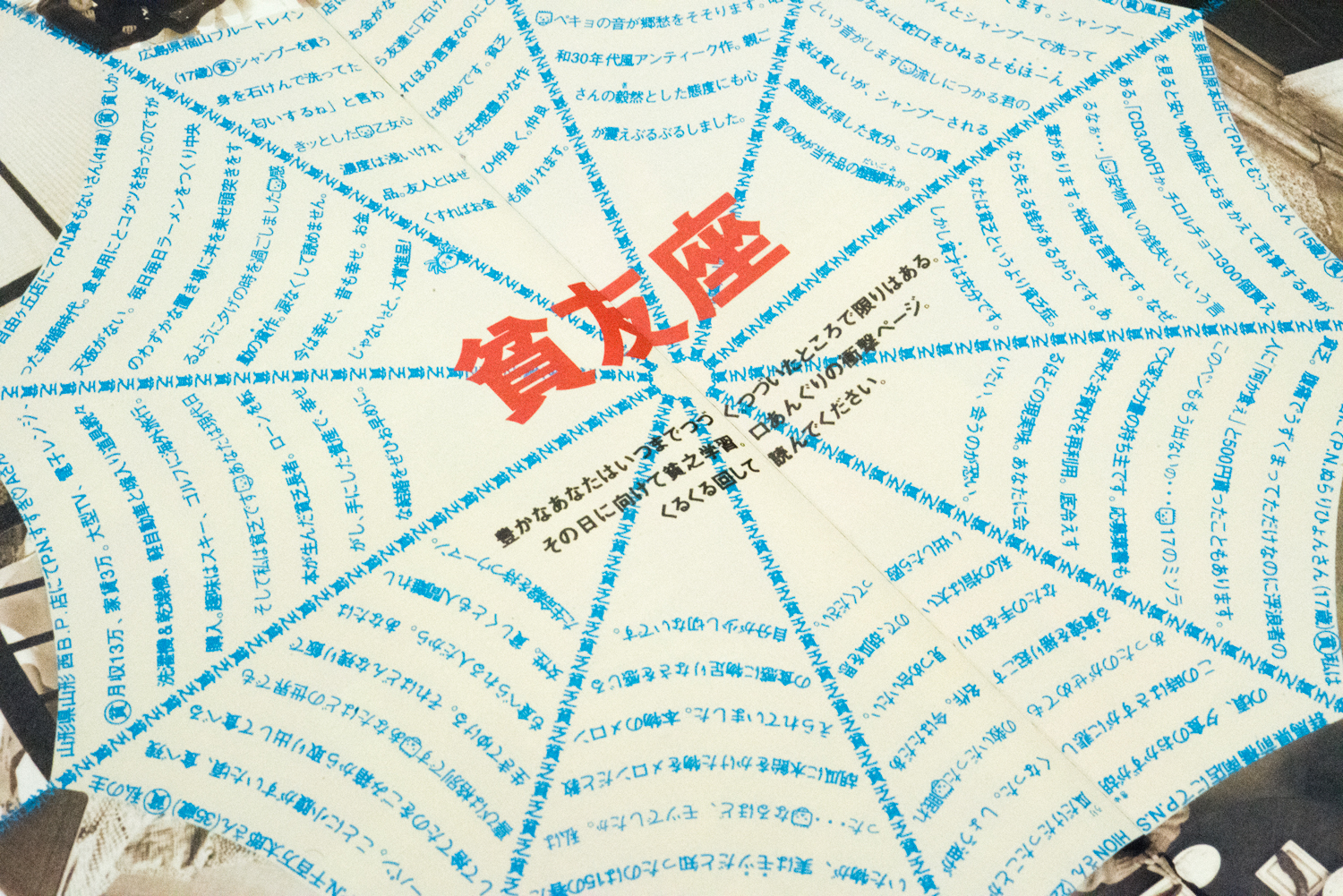

ときには蜘蛛の巣みたいに文字を並べる。

「モスモス」11号(蜘蛛の巣の文字)

私は、この不謹慎な遊びに強烈なあこがれを抱きながら、同時に、誰にも言えない背徳感をおぼえていた。

「モスモス」があった世界に置いてきた、奇妙で不思議な感情は何だったのだろう。

大人になって、懐かしく思い出す日が来るとは、あのころの自分は想像もしていなかった。

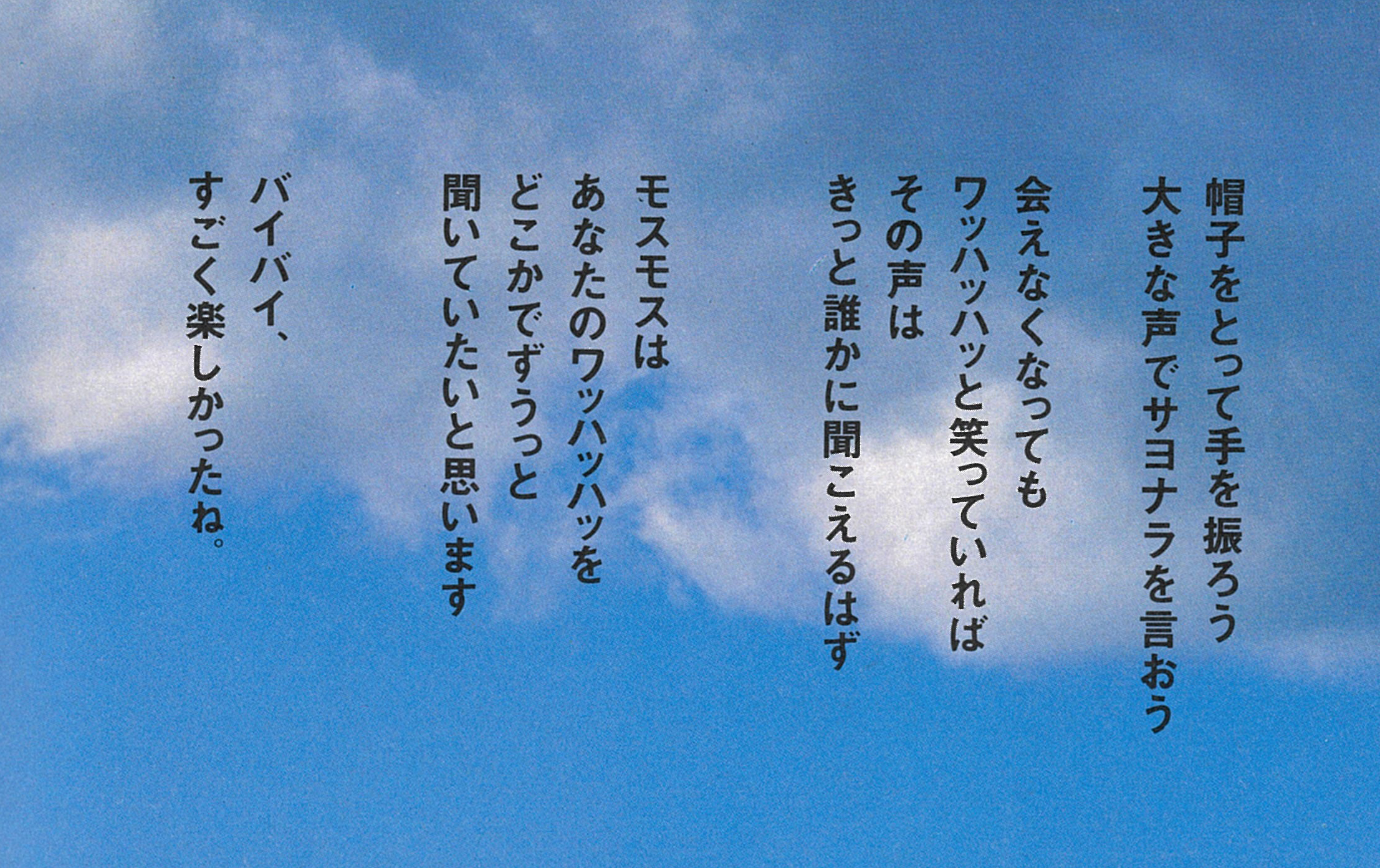

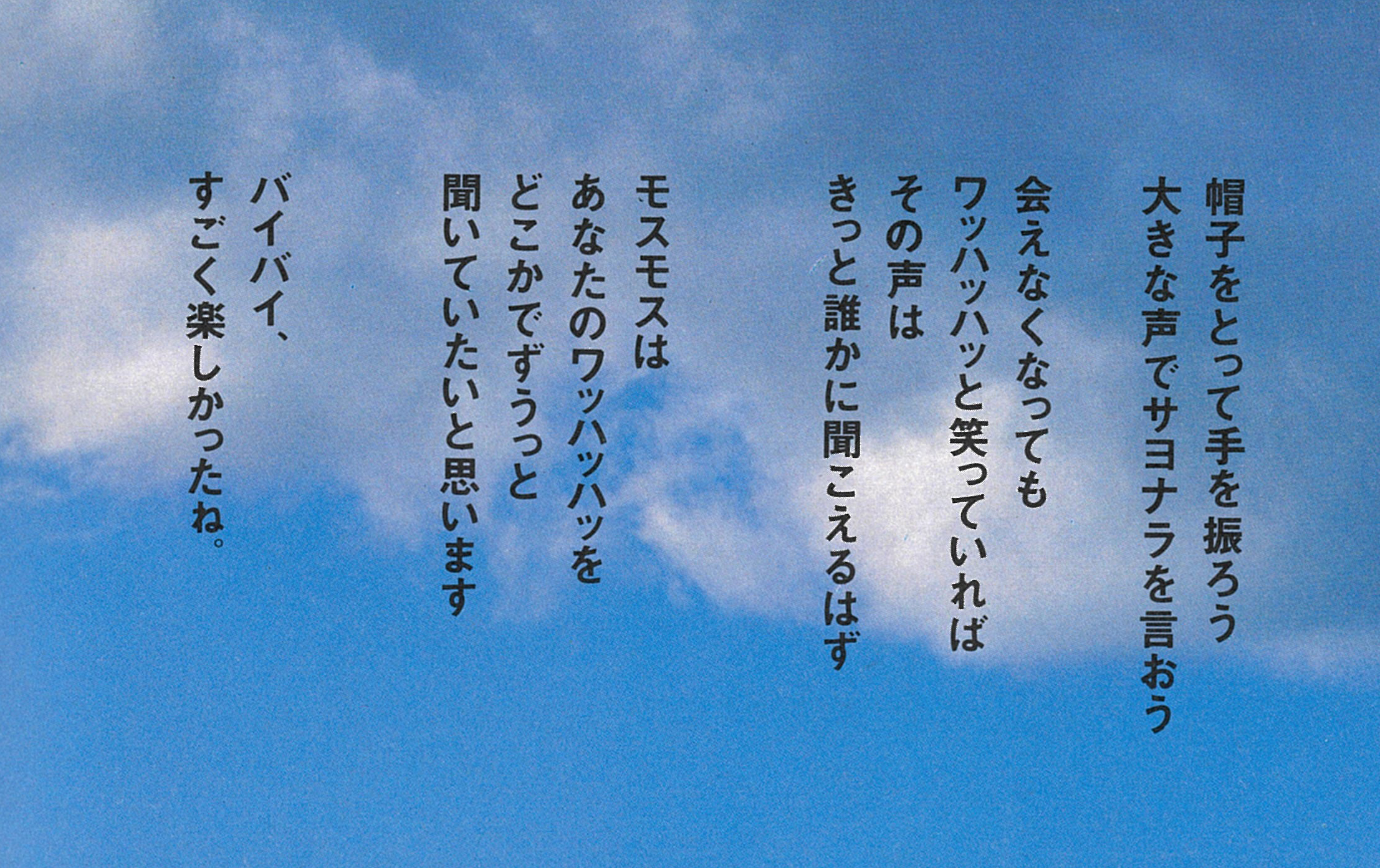

「モスモス」19号(バイバイ、すごく楽しかったね)