〈リュウミン〉という書体のストーリーは、この約30年に日本の本づくりが歩んできたDTP化の歴史と重なる。

モリサワから写植文字盤として登場したのが1982年。そして1993年に、パソコン用の「フォント」として発売された。

私にとって最初の記憶は、小学生のころ、夏休みの読書感想文で読んだ新潮文庫の『火垂るの墓』(野坂昭如)だ。

正直にいって、当時はこの文字でかかれた本があまり好きになれなかった。学校の課題図書に選ばれるような文芸作品や、社会派の小説や、ノンフィクションに使われる、まじめな書体のイメージが強かったように思う。

それがいまや日本で最も有名な印刷用書体といっても過言ではない。

小説も、ノンフィクションも、専門書も参考書も問題集も〈リュウミン〉。

直木賞受賞作も、塾や学校のパンフレットも、マンションの広告にも〈リュウミン〉。

まるで安全・安心のシンボルのように、いたるところ〈リュウミン〉だらけである。

そんな未来がくる魔法をかけたのは、ちょうど20年前にあらわれた、ハリー・ポッターという少年ではないかと私はずっと疑ってきた。

J・K・ローリング/松岡佑子訳『ハリー・ポッターと賢者の石』書影(静山社、1999年)

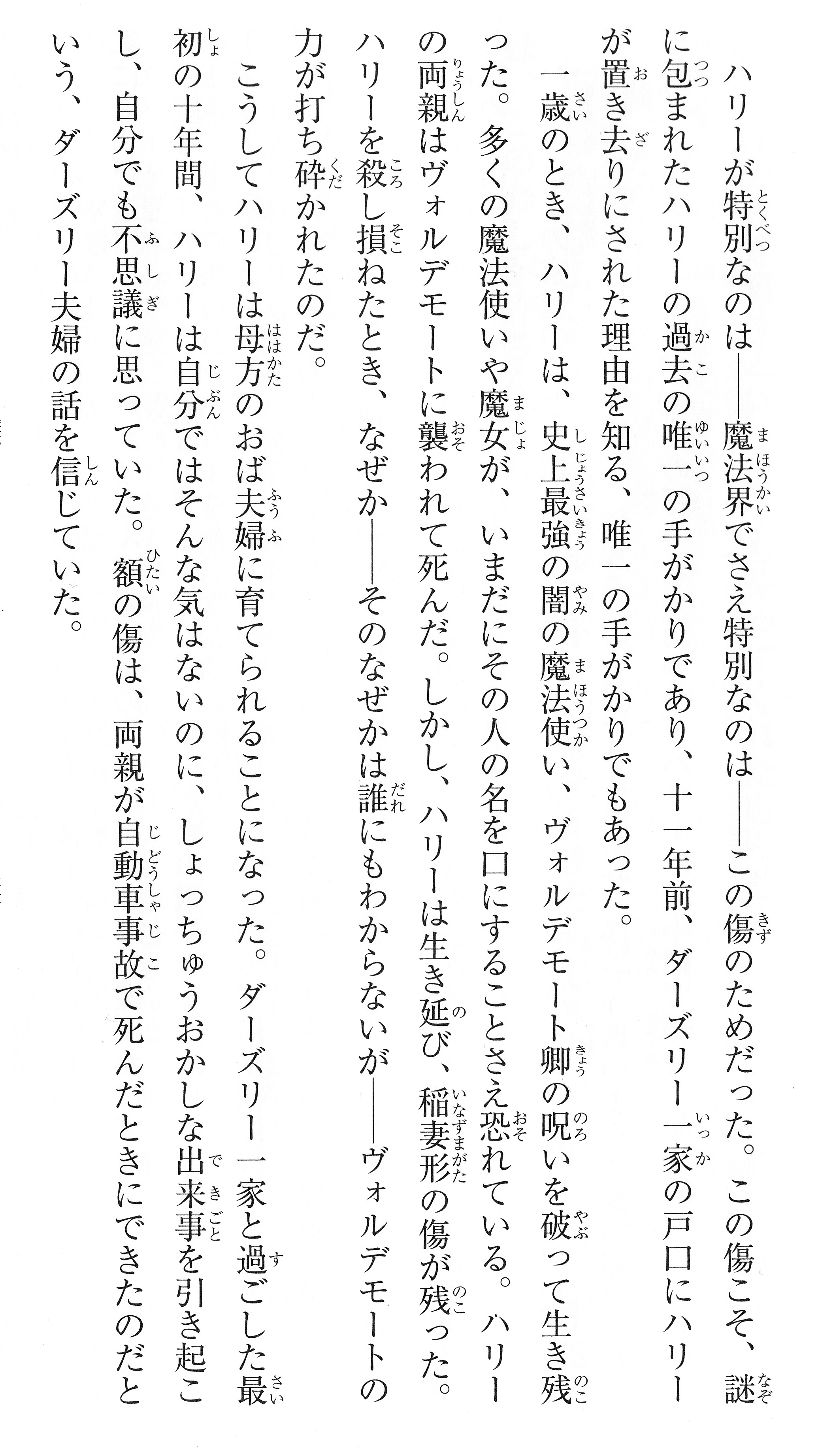

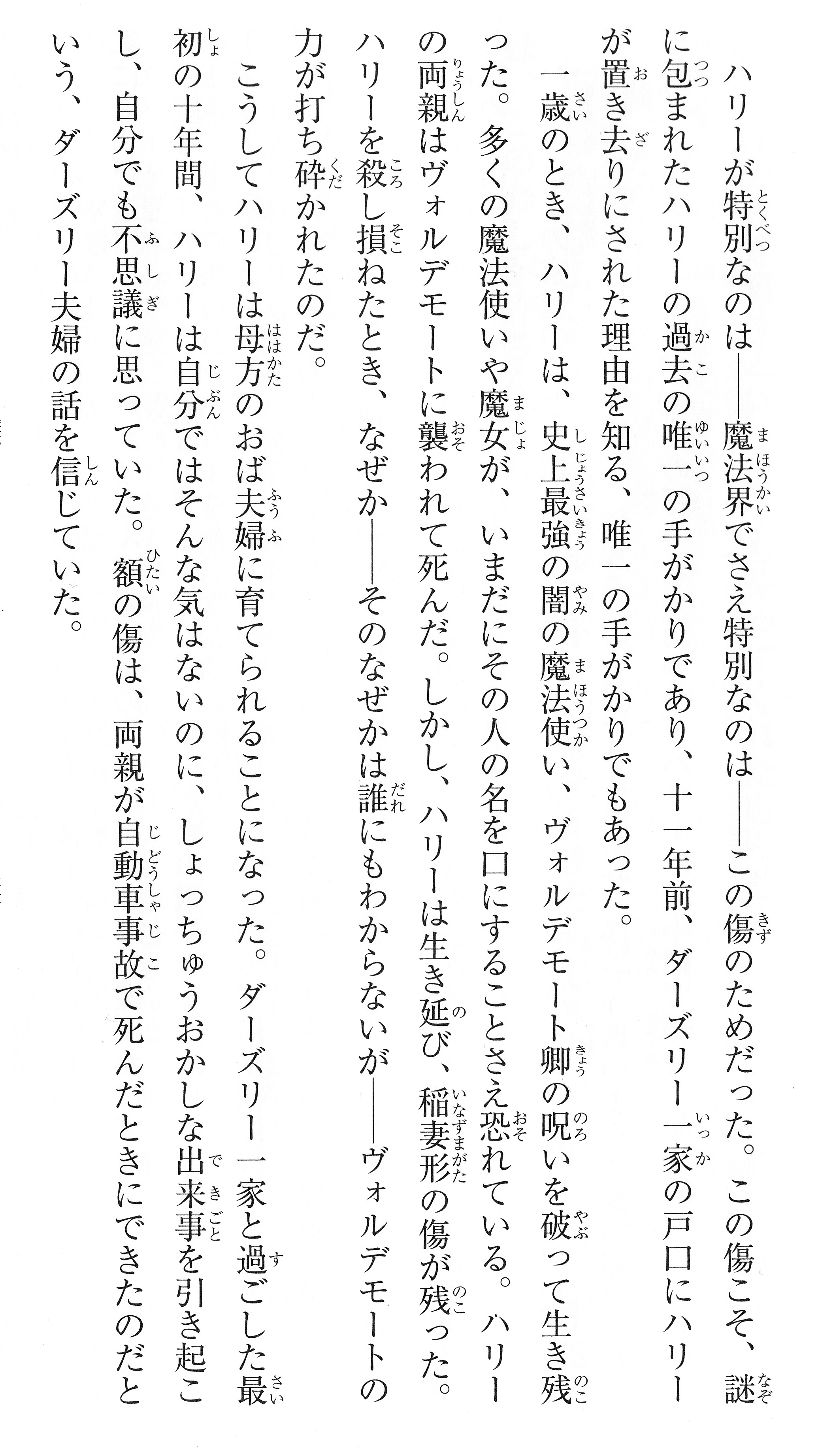

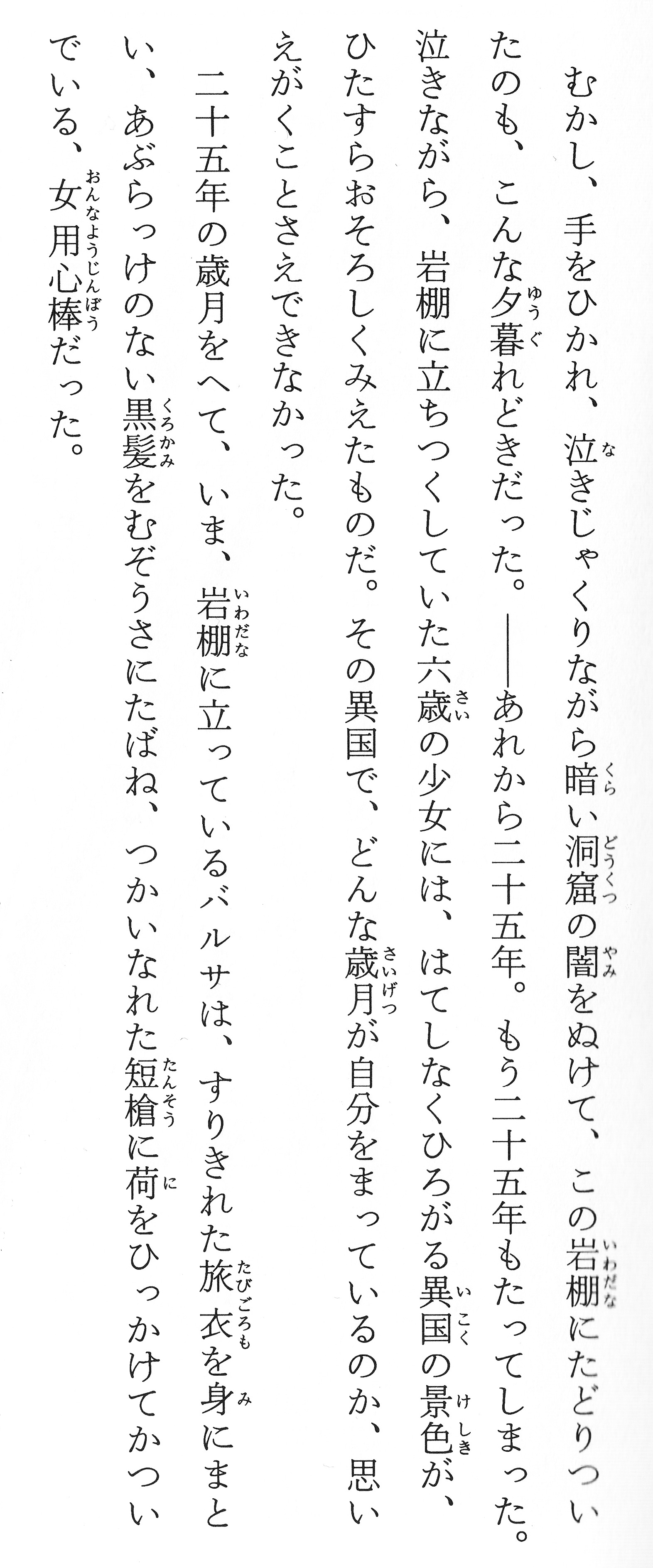

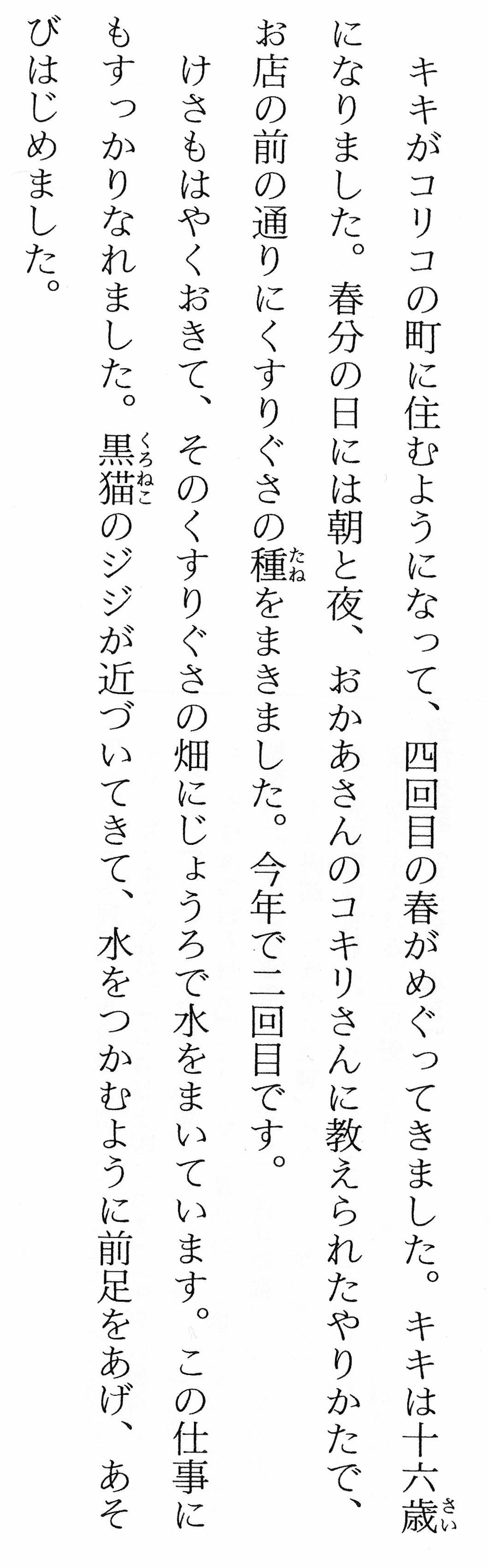

J・K・ローリング/松岡佑子訳『ハリー・ポッターと秘密の部屋』本文(静山社、2000年)

「児童文学」というジャンルながら『ハリー・ポッターと賢者の石』『ハリー・ポッターと秘密の部屋』が書籍総合ベストセラートップ5の仲間入りをはたし(トーハン調べ)、大きな話題を集めていたミレニアムイヤーの2000年。私は20歳になるかならないかの大学生だった。

熱狂的なハリポタ・ブームへの抵抗も心のどこかにあったのかもしれない。

『秘密の部屋』が出たころまでは冷静を装い、興味がないふりをしていたのだが(そんな話をする読書仲間もいなかったけど)、でも本当は、世間から聞こえてくる評判が気になって仕方ない。

活字離れが嘘のように、子供たちが夢中になって貪り読んでいる本。

大人までもが魅了され、世界中で売れに売れ、すでにハリウッドでの映画化も決まっている本。

しかも、世界三大ファンタジーといわれる『指輪物語』(J・R・R・トールキン)、『ナルニア国物語』(C・S・ルイス)、『ゲド戦記』(アーシュラ・K・ル・グウィン)の系譜を受け継ぐ、正統派のファンタジーだと聞いて我慢できなくなった。

あの読書の興奮と陶酔を、もう一度得られるのなら。

ほとんど武者ぶるいのような、はやる気持ちをおさえて、書店に足を運んだ。

いつも横目で見ながら通り過ぎていた、書店の話題書コーナー。

ぶあつい一冊をとりあげて、おもむろにページを開く。

目に飛びこんでくる活字。

............。

愕然とした。

心のなかで勝手に予想していた書体と、まったくちがっていたからである。

この時はまだ書体の名前を知らなかったので、心の内を説明することができなかったのだが、今ならわかる。

私は、まだ中身を見たこともない『ハリー・ポッター』が〈岩田明朝〉という書体でかかれているものと固く思いこんでいたのである。

なぜなら私が子供のころに読んだ『指輪物語』も『ナルニア国物語』も、そして『ゲド戦記』も〈岩田明朝〉でかかれていたからだ。

だから当然同じ書体にちがいない、と思った。無意識のうちに、子供のころの読書体験と、文字の記憶が結びついていたのだろう。

でも実際に使われていたのは〈リュウミン〉だった。

予想が違っていたことよりも、最新流行の本に対して違和感をおぼえたことにショックをうけた。

とつぜん、自分が「いい大人」になってしまったような気がした。大人に眉をひそめられ、新世代と言われるのは、いつもこちら側だったはずなのに。

調べてみると、あのとき私が感じた「時代の変化」も決して的外れではなかったことがわかる。

1999年に刊行が始まった『ハリー・ポッター』シリーズは、「物語」の本がDTP(デスクトップ・パブリッシング)でつくられるようになった草分けともいえる作品だ。

そのころ児童文学の世界では、写植がまだまだ現役だった。例えば1996年に第一作が発表された上橋菜穂子のファンタジー小説『守り人』シリーズも、80年代から続く人気のロングセラー・シリーズ『魔女の宅急便』(角野栄子)も、依然として写植の文字を使い続けている。

上橋菜穂子『闇の守り人』(偕成社、1999年)〈岩田細明朝体〉

角野栄子『魔女の宅急便 その3 キキともうひとりの魔女(福音館創作童話シリーズ)』(福音館書店、2000年)〈本蘭明朝〉

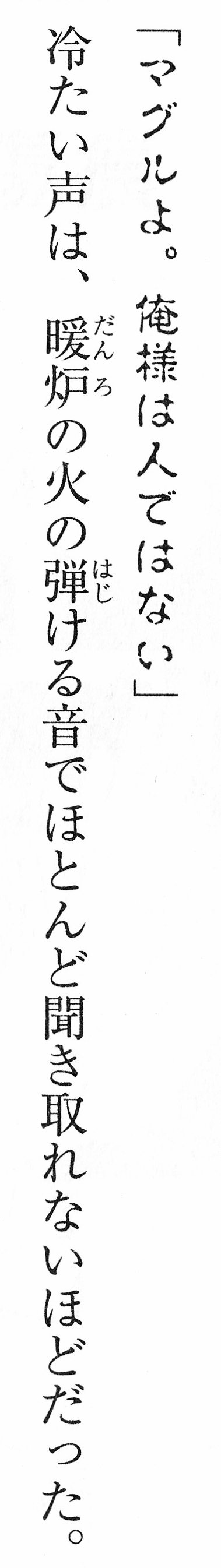

『ハリー・ポッター』を大ヒットさせた「静山社」という出版社については、ホームページの説明を見ると「民衆史や闘病記と、社会に真剣な問いをなげかける本」の出版を目指して1979年に設立されたとある。

静山社にとっては、『賢者の石』が初の翻訳文学作品であり、児童書どころかフィクションを手がけるのも初めてだったそうだ(「月刊児童文学翻訳」1999年9月号)。

DTPで制作することが、どれほど意識的なものだったかはわからない。

ただ、当時の出版・印刷業界で、そう遠くないうちにDTPが主流になると言われていたのは確かだ。

そして『ハリー・ポッター』の場合は、人気に火がついてから続編がシリーズ化されたのではなく、全7巻の構成がすでに決まっていることを最初から原作者が表明していた。

最終巻が翻訳出版されるまでに10年近くかかるとわかっていたからこそ、そのあいだにおこるであろう変化を予想して、あらかじめ備えたのでは、とも考えられる。

では、なぜ〈リュウミン〉だったのだろうか。

それは書体にこだわって選んだというより、単純に選択の余地がなかったのではないかと思う。

『ハリー・ポッターと賢者の石』の発売当時、DTP環境でシリーズものの長編小説を組める本文用の明朝体といえば、ハッキリいって〈リュウミン〉くらいしかなかった。

生粋のデジタルフォントである〈ヒラギノ〉や〈小塚明朝〉などはすでに発売されていたので、使おうと思えばできたはずだ。ただ、実績がある〈リュウミン〉は圧倒的に有利だった。さらに、静山社では硬派なノンフィクションを扱っていたがゆえに以前から〈リュウミン〉を使っていた。版元にとって身近な書体を選ぶのはむしろ自然なことだっただろう。

写研は〈石井明朝〉や〈本蘭明朝〉をはじめとする自社の写植書体をいっさいDTP環境で公開せず、まだ〈游明朝〉も〈筑紫明朝〉もこの世に誕生していない。

私が最初に予想した〈岩田明朝〉も、〈イワタ明朝体オールド〉として1999年11月にデジタルフォントが発売されているけれど、同年12月に刊行が始まった『ハリー・ポッター』には寸差で間に合わなかった。

もしも刊行が5年早かったら、あるいは5年遅かったら、私たちが出会った物語は別の姿をしていたかもしれない。

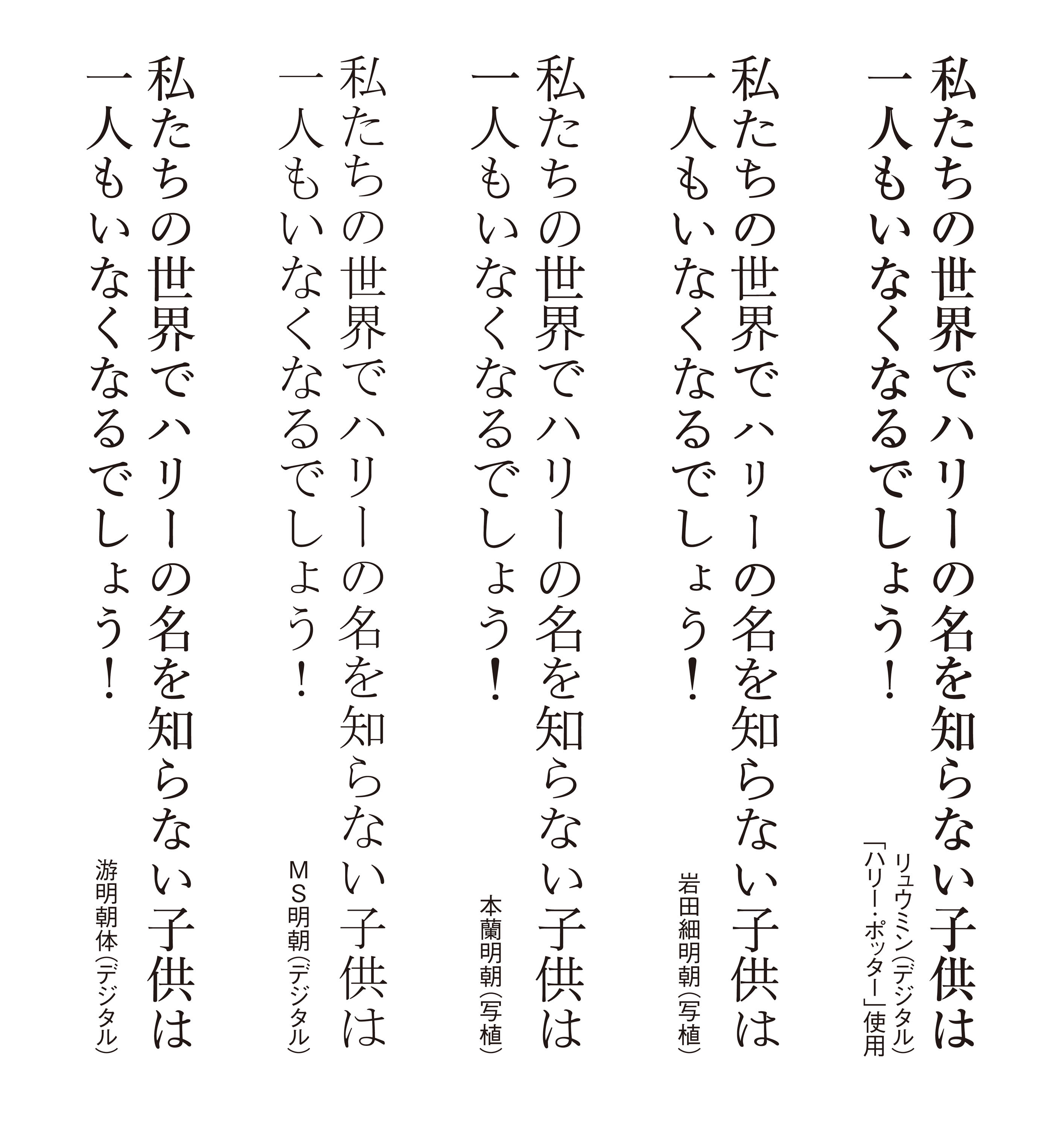

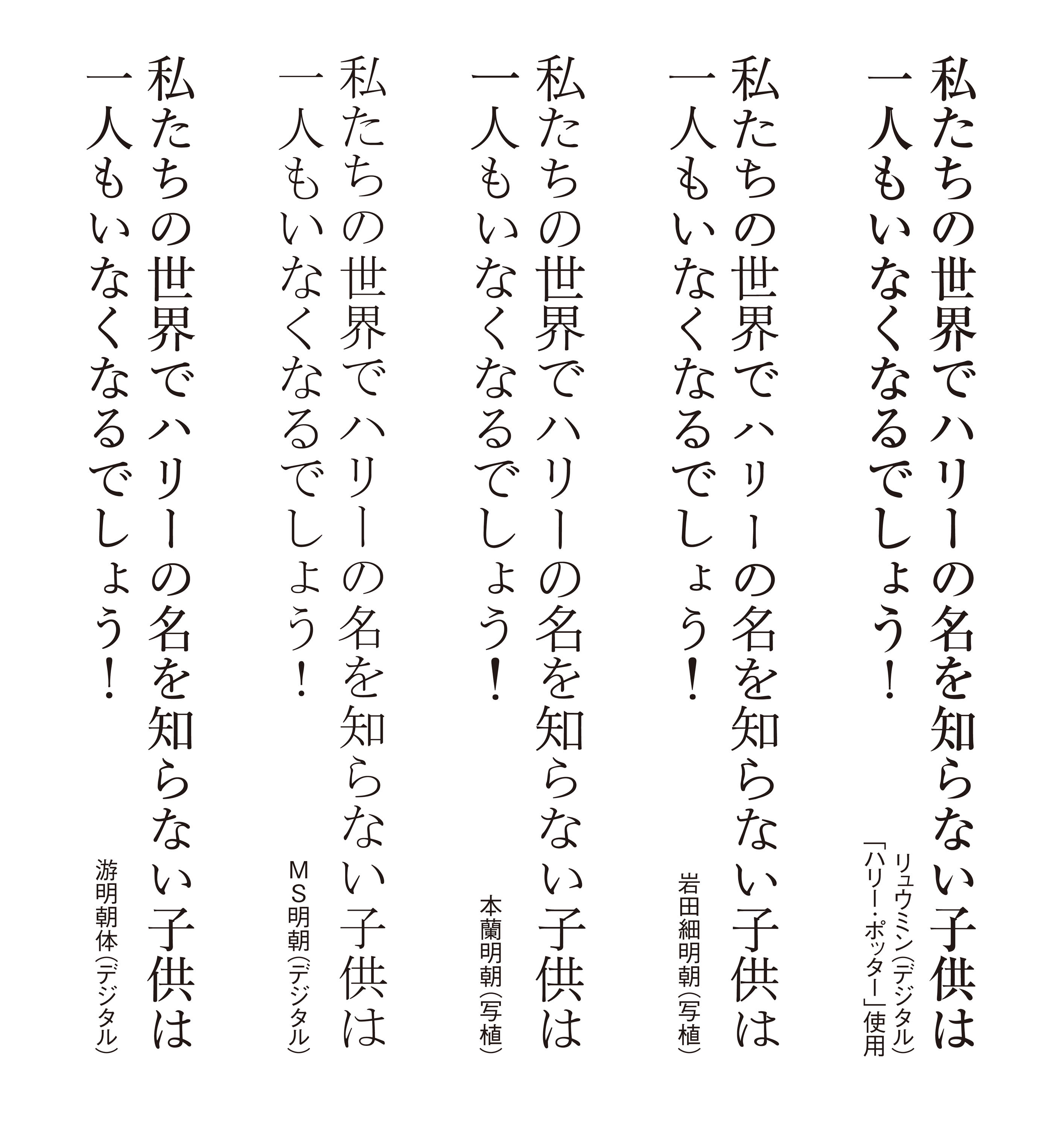

「書体の比較」游明朝体、MS明朝、本蘭明朝、岩田細明朝、リュウミンの比較

「私たちの世界でハリーの名を知らない子供は一人もいなくなるでしょう!」(『ハリー・ポッターと賢者の石』より)

ちなみに『ハリー・ポッター』日本語版のインパクトは本文の書体だけではない。

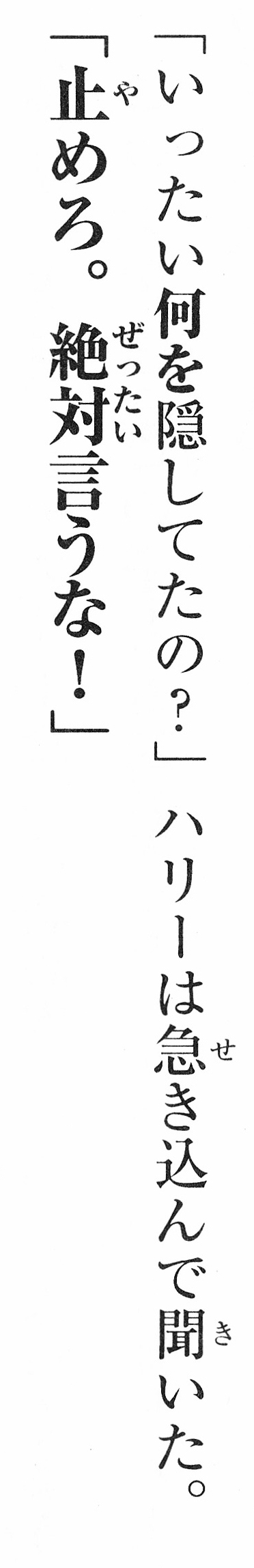

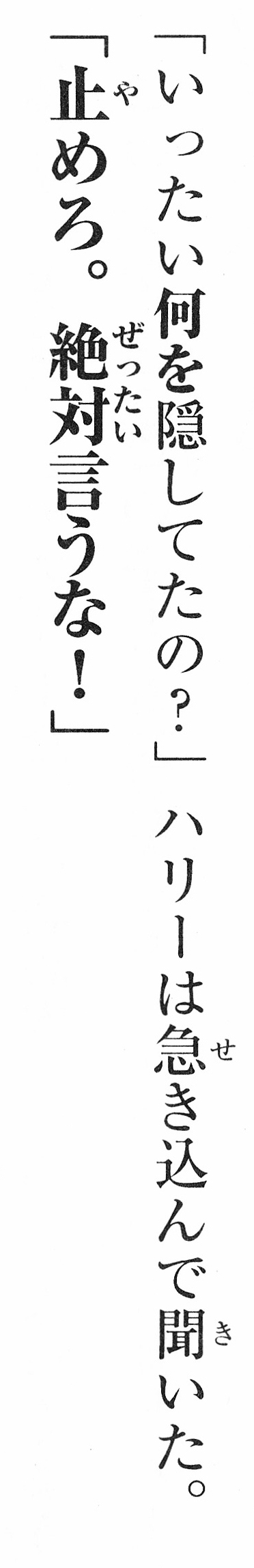

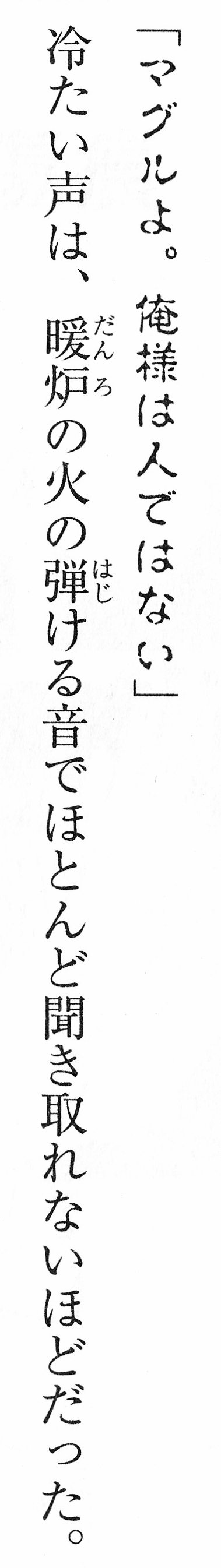

ふつうの日本語訳では原文で斜体になっている強調表記を太字のゴシック体にするのが一般的だけれど、声の大きさによって文字の大きさを変えたり、場面設定や台詞の声色、呪文によってフォントを変えたり、90年代にマンガで浸透した多書体文化の影響が色濃く見られる。

「マンガっぽい」視覚的な演出には作り手のこだわりを感じるものの、いかにも子供だましのように思えたし、こういうことを文字だけの本でやるのは何となく色物に見えた。

J・K・ローリング/松岡佑子訳『ハリー・ポッターと賢者の石』(静山社、1999年) 文字サイズとウエイトの違いによる強調表記の例〈リュウミン〉

J・K・ローリング/松岡佑子訳『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』上巻(静山社、2002年) 呪文の書体例〈POP1体〉

J・K・ローリング/松岡佑子訳『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』(静山社、2001年) 呪文の書体例〈タカハンド〉

J・K・ローリング/松岡佑子訳『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』上巻(静山社、2002年) 多書体例〈JTC古印体「歌」+リュウミン〉

さて、書店で『ハリー・ポッター』を立ち読みした私はどうしたか。

そのまま黙って、本を閉じて、台に戻しました。すみません。

本当に勝手な理屈だけれど、あんなに読みたかったのに、何となく「いいかな」という気持ちになってしまったのだ。

でもこの話には続きがあって、それから十数年経ち、最終巻が出たあとしばらくして一気に読んでみた。ふと、「今なら読める」気がしたからだ。

一週間、寝る間も惜しんで読みつづけ、すると不思議なもので、壮大なストーリーを一緒に旅するうちに、いつのまにか〈リュウミン〉がいちばんしっくり合う気分になってくる。

次の巻に手をのばした瞬間に、もう〈リュウミン〉の存在を予感している。

かつて〈岩田〉で読んだ名作の系譜に連なる作品ではあるけれど、魔法とコンピューターゲームが共存するその世界は、まぎれもなく現代の物語なのだった。

奇跡的に版権を得た"「超」小出版社"の選択。

その選択が、時代を画する「物語」との出会いを生み、ちょうど大きな転機を迎えていた日本語書体の分布図に決定的な影響を及ぼしたのだとしたら──。

『ハリー・ポッター』は、2002年、ついに年間ベストセラーの総合第1位を獲得し(トーハン調べ)、シリーズ累計2400万部を超える爆発的なヒットを記録して社会現象となった。

そして書店に並ぶ新刊から写植書体は姿を消し、入れ替わるように〈リュウミン〉が年々増えていった。

私も、毎回、本を閉じて立ち去るわけにはいかなくなった。だって新しい本を読みたいもの。自分と同じ時代を生きる、誰かが言葉にしてくれたこと。

必然的に、2000年代に生まれた多くの物語を──、登場人物と喜怒哀楽をともにした長い時間を〈リュウミン〉の文字と過ごすことになった。綿矢りさの『蹴りたい背中』も、村上春樹の『海辺のカフカ』も、リリー・フランキーの『東京タワー』も。いつの間にか、〈リュウミン〉は、以前よりずっと近しい書体になっていた。

2008年に『ハリー・ポッター』シリーズが完結を迎えるころ、ローティーンを読者対象とした児童書やライトノベルで〈リュウミン〉を見かけても、意外に感じることはなくなった。

しかしそれはもはや「選択肢がない」という理由ではなかったと思う。

上橋菜穂子『獣の奏者』(講談社、2006年)

孤独な少年ハリーは、11歳の誕生日に自分が魔法使いであることを知る。

ハリーと同じ11歳でこの本と出会い、それまで味わったことのない読書体験を得た子供たちがいる。

箒で空を自在に飛ぶように文字を追い、ページをめくる手が止まらなくなり、活字から世界を立ちあげる魔法を知った。

大人から強制的に与えられて読む「課題図書」ではなく、自分の手で、自分の目で本を選び、自分の意思で読むということ。その原体験こそが、ある種の「物語」だ。

かつて魔法学校の生徒だった彼らは現在30代で、家庭や仕事をもち、そして子供に本を届ける側になった。

そのあいだに数え切れないほどのデジタルフォントが発売されている。数は写植書体の比ではない。

一時期は流行っても、いつの間にか見かけなくなった文字がたくさんあるなかで、〈リュウミン〉のように平成の時代をしなやかに駆け抜けた書体はほかにない。

はたして同じような書体が今後出てくるだろうか。

その文字が出会う物語は、もうすでに誰かの想像の世界で生まれているかもしれない。