第5回

戦時下のジェットエンジン開発

現代の航空機産業は、成長する世界経済の象徴だ。グローバル化の進展とともに「より速く、より多く」人や物を運ぼうとする欲求は膨張し続けている。

つい先週の7月9~13日、イギリスのファーンボロで開かれた航空ショーのトレード期間中、世界最大の航空宇宙機器メーカー、ボーイング社は、223機(総額208億5300万ドル)を受注した。ボーイングの2011年の売上高は687億ドル。航空ショーまでの積み重ねがあるにしろ、わずか4、5日間で年間売上の3分の1近くを稼いだことになる。

航空機は、それ自体が「産業の森」である。部品数は自動車の100倍で約300万点にのぼり、耐久性や軽量化を競う先端技術が集まる。産業のすそ野は広く、巨大で精密なシステムの森が形成される。ボーイングの最新機「B787」に着目すると、機体の35%、エンジンの15%を、じつは日本企業が供給している。

この状況を「大健闘」と讃えるか、「下請けに甘んじている」と嘆くかは意見の分かれるところだろう。国産航空機の開発・製造を産業力の目安とすれば、日本の存在感は薄い。現在、ほぼ半世紀ぶりの国産機「MRJ(Mitsubishi Regional Jet)」の開発・製造が三菱重工を中心に進められているが、50席クラスの小型ジェット機分野はブラジルのエンブラエルやカナダのボンバルディアが他社を引き離しており、世界市場で追いつくのは至難の業だ。ファーンボロ航空ショーでもMRJはほとんど話題にのぼらなかったという。

世界を相手に闘うには、技術・生産力はもとより、国際的な交渉力、人脈、国家戦略など多角的な力が求められる。日本の総合力は、なかなか上に向かない。航空技術は軍事技術と背中合わせだ。それを戦争に使えば軍事で、平時の経済競争に投入すれば民生利用と呼ばれる。日本の航空機産業が弱いのは「平和国家」の国是に縛られているからだ、「武器輸出三原則」を撤廃しよう、と唱える人たちもいる。

航空機産業の開拓者、土光敏夫が生きていたら、この現状をどうとらえただろう......。

土光は、戦中から戦後の復興期にかけて、航空機のジェットエンジン開発をけん引した。いまからは信じられないかもしれないが、日本はドイツ、イギリスに次いで、アメリカよりも先にジェットエンジンを自力でこしらえ、搭載機の試験飛行をしている。海軍の「橘花(きっか)」である。土光は、橘花の成功を横目に陸軍の「火龍(かりゅう)」という戦闘機に搭載するジェットエンジンを開発し、信州の松本で試運転にこぎつけた。もう一歩で実用化という、一瞬の輝きを土光は体感している。「先行開発」は技術者にとって勝利の味がする。

だが......、敗戦で、日本が蓄えた工業力は打ち砕かれた。そこから這い上がろうと土光は、ふたたびジェットエンジンを旗印にリーダーシップを発揮する。軍事技術の平和利用という日本の重工業に共通する「宿命」を、土光もまた背負うのであった。

*

日本の航空機産業は、大正期に幕を開けた。中島飛行機(現富士重工業)、三菱造船(現三菱重工)が、軍の支援を得て先行した。石川島造船(現IHI)、川崎航空機(現川崎重工)などが参入していく。日中戦争の開戦、ノモンハン事件によって飛行機の重要性はさらに高まり、陸軍、海軍ともメーカー各社に高いハードルを課した。

結果的に技術は磨かれ、第二次世界大戦初期の最優秀機「零式艦上戦闘機(ゼロ戦)」が産み落とされる。当初は「ゼロ・ファイター」と恐れられた戦闘機も、太平洋戦争の幕が開いて、後続機の開発が遅れた。アメリカが戦時体制を整えると、その優位性は失われた。

1943年2月、日本軍はガダルカナル島から敗退し、戦局は悪化する。アメリカ軍は、「飛び石作戦」で太平洋の島々を占領した。戦闘機と潜水艦を使って、護衛の手薄な日本軍の輸送船を撃沈し、物資や部隊の補給路を断つ。日本軍が駐留する島々は兵站(へいたん)を破られ、孤立する。アメリカ軍は、さらに飛び石を続け、航空機で日本本土を爆撃できる距離の島に至る。ボーイングが開発した「B29」戦略爆撃機の本土空襲が始まった。

高度1万メートルを巡航速度で飛来するB29に対して、日本軍の飛行部隊は手も足も出なかった。日本の戦闘機は1万メートルの高さに達するまで30分もかかり、とても追いつけない。どうにか一撃を加えても、高度を回復できず、攻撃を継続できない。従来のレシプロ(ピストン)エンジンのプロペラ機では限界があった。

そこで技術武官は戦闘機の高速化のため、ジェットエンジンの開発に心血を注ぐ。ジェットエンジンは外から取り込んだ空気を「圧縮」し、「燃焼」させて噴流(ジェット)を生み、そのエネルギーで「タービン」を回す仕組みだ。原理的には「ガスタービン」と同じである。

タービン技術で特許まで取った土光にとって、ジェットエンジン開発はエンジニア魂をくすぐられるテーマだった。土光が技術部長を務める石川島芝浦タービンは、42年ごろに具体的計画に着手し、目標を「プロペラ併用タービン噴推機(ターボプロップ)」に置き、陸軍を動かして研究にとりかかる。しかし、研究は結実せず、開発の主導権は海軍の種子島時休(たねがしまときやす)海軍大佐のグループが握った。

種子島は、横須賀の海軍航空技術廠にあって、部下の永野治海軍大尉らと開発に取り組んだ。資源や燃料が足りず、腕のいい工員が徴兵で取られた。日に日に開発環境は悪くなる。連合軍は次々と新鋭機を投入してくる。ジェットエンジンの開発は難航した。

状況を一変させたのは、ドイツから運ばれてきたエンジン断面図の一枚の複写であった。

当時、同盟関係にあった日本とドイツは、潜水艦で物資や人材を輸送し合う「遣独(けんどく)潜水艦作戦」を展開していた。ドイツ側は日本が占領している東南アジアの生ゴム、錫(すず)、モリブデン、ボーキサイトなどの軍事用原材料を求めた。一方、日本側はジェットエンジンやレーダーなどの最新の軍事技術を欲しがった。利害が一致し、日本からマラッカ海峡、インド洋、アフリカの喜望峰を回って、大西洋からドイツ占領下のフランスのUボート基地まで、片道約3カ月、2万7000キロを潜航する決死の作戦が実行されたのだ。

1944年4月16日、ロリアン港を出た伊号(いごう)29潜水艦は、敵の追撃をかいくぐって7月14日にシンガポールへ入港した。潜水艦を下りた巌谷英一海軍技術中佐は、運んできたMe(メッサーシュミット)262型ジェット戦闘機の資料を携え、17日、陸軍の零式輸送機に乗り換えて東京へ向かう。19日、羽田に到着した巌谷は、海軍の空技廠へ行き、ドイツで集めたジェット機の情報、Me262に搭載されているBMW003Aターボジェットの断面図写真などの説明をした。このとき持参できたのは資料のごく一部だ。詳細な図面は伊号29潜水艦が運んでくるはずだった。ところが、26日、伊号29はバシー海峡でアメリカ海軍の潜水艦の攻撃を受け、撃沈される。空技廠の関係者が落胆するなかで、リーダーの種子島はしっかりとした手ごたえをつかんでいた。

「たった一枚の写真で充分であった。廠長室でこれを見た瞬間に全部が了解できた。全く原理はわれわれのいままでやったのと同じであった。ただ、遠心送風機の代わりに軸流送風機を用い、しかも回転も低く、タービンも楽に設計してある。燃焼室も直流型で伸び伸びとしている。見ただけで、これはうまいと思った」(「わが国におけるジェットエンジン開発の経過2」『機械の研究』第21巻、第12号、1969年、養賢堂)

と、種子島は心境を記している。種子島の直観で空技廠は従来の方針を転換し、わずか半年で、日本初のジェットエンジン「ネ20」を完成させ、石川島造船に大量生産の発注をした。「ネ」とは「燃焼」の「ネ」だ。それにしても二次元のぼやけた写真をもとに想像力だけで三次元の大きなエンジンをつくれるものなのだろうか。ジェットエンジンの歴史に詳しい、IHI航空事業本部史料館の原田實名誉館長は、次のように語る。

「常識ではなかなか測れませんが、エンジンの推力がない、寿命が短い、温度が高い、材料がない、どうしようか。なんとかしたい、解決したい。そういう渇望の目で図面を見たから、ぱっと閃(ひらめ)いたのでしょう。瞬間的に図面が読み解けるかどうかが、大切です。二次元から三次元のエンジンをつくる過程では、東北帝大の沼知福三郎、棚沢泰の両教授、古代から砂鉄の産地で踏鞴(たたら)製鉄が盛んだった島根県安来鋼(やすきはがね)の技術者とか、専門家や技術者が寄ってたかってやっている。海軍の空技廠だけでできたわけではない。総合力の結果です」

「常識ではなかなか測れませんが、エンジンの推力がない、寿命が短い、温度が高い、材料がない、どうしようか。なんとかしたい、解決したい。そういう渇望の目で図面を見たから、ぱっと閃(ひらめ)いたのでしょう。瞬間的に図面が読み解けるかどうかが、大切です。二次元から三次元のエンジンをつくる過程では、東北帝大の沼知福三郎、棚沢泰の両教授、古代から砂鉄の産地で踏鞴(たたら)製鉄が盛んだった島根県安来鋼(やすきはがね)の技術者とか、専門家や技術者が寄ってたかってやっている。海軍の空技廠だけでできたわけではない。総合力の結果です」

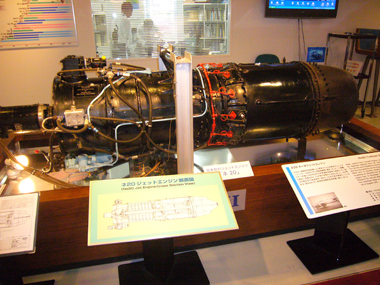

ネ20を搭載する「橘花」は、特攻機として設計されていた。大本営はアメリカ軍の本土上陸を、南九州に45年9月1日、九十九里浜に10月と想定し、橘花で迎え撃つ腹だった。(写真:IHIそらの未来館に展示されている「ネ20」/一般未公開。撮影山岡)

「"橘花"はこの敵を本土寸前でとらえ、1トン爆弾を機首に内蔵したまま、海面スレスレに襲いかかり、快速を利して敵戦闘機の迎撃をふり切ったまま、矢のように玉砕する特攻機として使用されることにまきっていたので。だから航続距離も5、600キロ程度で十分だったし、試飛行の場合も低空だけで重点的に行えばいい」(「現代」1968年2月号)

と、種子島は書いている。

一方、土光の石川島芝浦タービンは、海軍がBMW003Aの断面図写真を入手してから、3カ月ばかり後、陸軍のジェットエンジン「ネ130」の開発を託された。ネ130はB29迎撃用の防戦戦闘機「火龍」への搭載が決まっていた。開発は、鶴見工場で陸軍の若手技術将校と東京帝大の学者、石川島芝浦の技術陣が議論をしながら進められた。45年3月ごろには試作第1号機が完成し、立川の陸軍特兵部に納入されて運転試験が行われた。

だが首都圏への空襲がいっそう激しくなり、開発陣は頭を抱えた。このままではいつ爆撃を受けるかもしれない。土光は、すでに石川島芝浦の鶴見工場の大部分を長野県の松本や辰野、伊奈などへ振り分けて疎開させていた。土光の子どもも東北帝大に進んだ長男の陽一郎、東京の女学校に通う長女の禮子のほかは、妻と一緒に松本へ疎開している。土光自身は、東京青山の自宅を引き払い、獅子ヶ谷の母が隠居用に建てた住宅に引っ越していた。

陸・海軍と石川島芝浦の関係者が鶴見に集まり、ネ130の疎開先をめぐって会議が開かれた。席上、海軍上層部は、先行するネ20が持ち込まれている神奈川県秦野の工場に運んで1カ所に集中すべきだと主張した。かたや陸軍は東京空襲の影響で上層部が欠席しており、現場の技術武官が、松本に運んで運転も自分たちでやりたい、とこわごわ反論するありさまだった。形勢が海軍側に傾きかけたところで、永野治大尉が陸軍のこれまでの開発経緯を話し、「陸軍の若い人たちに任せるべきだ」と説いた。

「海軍側ではもっともジェットエンジンに精通していて、秦野でも指揮を取っている永野の言葉だけに説得力があった」(『ジェットエンジンに取り憑かれた男』上、前間孝則、講談社+α文庫)

結局、ネ130は松本に輸送され、明道工業学校(現松商学園高校)の校庭に設置された運転設備で試験が続けられた。7月中旬、ネ130は自力運転の毎分8000回転に達する。8月には全力運転で1万回転、目標の推力1万トンをほぼクリアした。

そのころ、海軍のネ20は橘花に搭載され、木更津基地に運ばれていた。8月7日、試験パイロットの高岡迪(すすむ)中佐が乗り込んだ橘花は、滑走路を疾走し、離陸した。高度600メートルで水平飛行に入り、12分間の試験飛行を終えた。

高岡は、

「橘花が離陸して直後、前方に今まで長年乗り馴れてきたプロペラ機のようにプロペラがないためか、如何にも静かで頼りない感じがする。エンジンは金属音で『キーン』という音が耳に入っているが、レシプロエンジンの爆音並びに振動に比較すると小さく静かなものである」(『海鷲の航跡』海空会編、原書房)

と印象を書き残している。

アメリカよりも早く、日本はジェット機を大空に飛ばせた。出撃したら最後、戻ってこれない特攻機とはいえ、ジェットエンジンを自力でこしらえたのは事実だ。種子島や永野は踊り上がらんばかりに喜んだ。その一瞬の煌めきは、しかし広島、長崎に投下された原子爆弾によってかき消された。8月15日、日本は降伏し、太平洋戦争が終わった。

海軍噴進部長は、種子島に空技廠内の航空機、発動機すべてを破壊し、資料も焼却せよ、と命じた。ネ20は秦野の鋳物屋で溶かされ、金属塊にされた。進駐してきたGHQは、横須賀の工廠に残っていたネ20、4~5台を押収した。アメリカ航空界は、GE(ゼネラル・エレクトリック社)やロッキードがジェットエンジン開発に踏み込んでいたが、まだ日が浅かった。大戦末期、ドイツのジェット機やロケットの現物とともにドイツ人技術者を亡命させ、研究を続けさせた。そのパターンは「マンハッタン計画」での原爆製造と似ている。

第二次大戦後、アメリカのジェット機開発は猛然と進められていく。

さて、松本のネ130は、その後、どうなったのだろうか。

土光は、「私の履歴書」はじめ、いくつかの文献で戦時中のジェットエンジン開発をふり返っているが、海軍のネ20と橘花に言及してはいるものの、ネ130の顛末にはまったく触れていない。まるで口にチャックをしているかのようだ。なぜだろう。

IHI航空事業本部史料館の原田が、面白い指摘をする。

「ネ20は、石川島が5台、海軍が7台で12台製造しました。そのうちの数台はアメリカに渡った。松本で運転したネ130は、1台しか造られませんでした。陸軍特兵部は、終戦で工場の運転を止めろと言われても止めなかったようです。8月15日以降もエンジンをブン回していた。技術者にとって一番怖いのは、FOD(Foreign Object Damage)、エンジンが異物を吸い込んで壊れることです。下手をすればエンジンが爆発する。松本ではFODが起きてエンジンはなくなったとされています。でもね、それは、怪しい。おそらくGHQの接収を逃れるための言い訳でしょう。ネ130は、松本近辺のどこかに必ず埋まっていると思います。ぜひ、探してほしい。私も探そうと思っています」

ネ130が埋められたとすれば、土光の性格からして、絶対に口外しなかっただろう。

GHQの占領政策は、日本の非軍国化と民主化を大きな柱とした。財閥解体とともに軍需産業の全面停止を指令する。航空機や原子力の研究・開発もそこに含まれた。45年10月「航空機生産および加工の禁止」、12月「航空機製造事業法廃止」が日本政府に言い渡される。翌46年「日本航空機工場・兵器廠及び研究所の管理並びに保護・維持に関する件」の覚書によって、約400の軍需工場が戦争賠償の優先施設としてGHQの管理下に置かれた。GHQは接収した工場機械など4319台(1億6516万円相当)を中国、インドネシア、フィリピン、ビルマ(ミャンマー)、マレーシアなどへ「中間賠償」で送った。

航空機の研究、開発は7年の占領期間中、完全に止められた。この空白が現代まで尾を引いている。戦争で築いたものは、戦争によって失われたのであった。

石川島芝浦タービンはトップが公職追放され、土光が新社長に就任した。