1938年(昭和13年)中国での戦争はとうに始まってはいたものの、昭和16年に太平洋戦争が開始される以前、34歳の若さで亡くなる青柳喜兵衛が、もし戦中から戦後を生きることになったら、独特なたくましさを持つ猶治郎とは違って、優雅で繊細な女性的なタッチの世界を描いていただけに、どうなったのかをふと考えてしまう。戦後の誰もが経験した生活の困難は別として、戦時下の大政翼賛体制をどう生きることになっただろう。

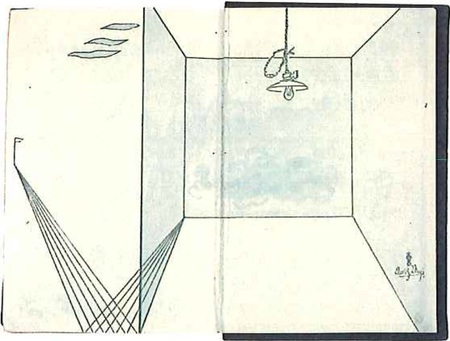

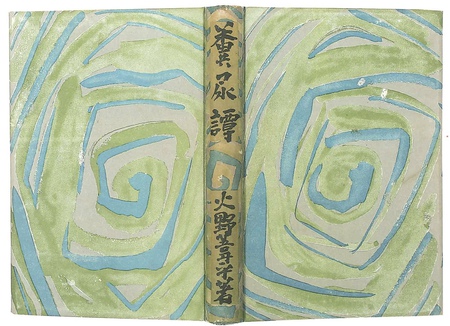

夢野久作の福岡日日新聞に連載された『犬神博士』('31~'32)のさし絵のシュルレアリスム風とも言えるユーモアは、夢野の死後('36年に47歳で亡くなる)に描かれた肖像画の背後に、マチス、古賀春江、松本竣介といった画家のモチーフが引用され、夢野=青柳共通の関心事の一部のように描かれているし、夢野久作の眼つきは、どこか、喜兵衛の幼くして死んだ息子に似ているのだ。また、福岡出身の火野葦平は詩人の劉寒吉の主宰する同人誌「とらんしつと」の同人で、喜兵衛はその13号分の表紙カットを描いていて、その縁から、『山上軍艦』('37)、『糞尿譚』('38)の清々しく愛らしい凝った手仕事が加えられた装丁の本を作っている。喜兵衛の死後も火野は彼のカットを装丁に使っていて、いかに喜兵衛の伸びやかな絵を好んでいたかがわかる。

火野はなんと言っても何度も映画化された任侠映画『花と竜』の原作者(福岡の沖仲師一家の親分玉井金五郎とその妻マンの息子が火野である)として有名だが、青年期にマルクス主義の影響を受け、家業の跡目をついで、'31年若松港沖仲労働組合を結成し書記長となり港湾ゼネストを指導、翌年、事変下の上海に渡り荷役などに従事するが帰国後すぐに逮捕され、転向し、有名な兵隊三部作の後で、軍国主義日本の歴史と思想をある一家の三代にわたる歴史大河小説『陸軍』を書き、戦後は'48年から'50年までGHQから公職追放指令を受けている。

火野が中支派遣軍報道員として、昭和13年の徐州作戦の従軍体験を書いた当時の大ベストセラー(120万部)の『麦と兵隊』を上梓する前年に喜兵衛は病死しているのだが、もし生きていたら、火野はこのベストセラー三部作や『陸軍』の装丁も、喜兵衛に依頼したかもしれない。そうなると、間接的に戦争画を描くということになったわけである。喜兵衛の描いた夢野久作の『犬神博士』の知的でユーモラスなさし絵や十一谷義三郎の新聞連載小説『神風連』のさし絵を見ていると、喜兵衛が『花と竜』のさし絵を描いたなら読者を魅了するいかにも劇的な出来ばえであっただろうと想像されるのではあるが――。

ところで話しはかわるのだが、私の記憶のなかでは火野の『花と竜』と尾崎士郎の『人生劇場』がどこかでゴッチャになってしまっていたのだった。

小説は両方とも途中までしか読んではいないのだが、もちろん似たような人間関係(任侠ものと青春小説の混淆)の筋立てもあるけれど、'54年から'70年にかけて東映と日活、'73年には松竹で『花と竜』、'36年から'72年までに日活、東映、松竹で『人生劇場』が繰りかえし映画化されているせいもあるだろう。どっちがどっちで誰が誰なのか(山根貞男と山田宏一には怒られそうだが)未だにゴッチャになっている有様で(註・1)、男女関係やヤクザ方面の闘争系や時代背景、ストーリィーだけではなく、それ等をそれらしく彩る様々な表徴(そこに、女優や俳優も含まれるだろう)に同一性があったからなのだが、美術作品においては、ある時代を表わすスタイルのパラダイムがあるからなおさらである。絵を見てどこか共通点があることを直感した青柳喜兵衛と小林猶治郎には、先にも書いたように槐樹社とその解散後に作られた旺玄社の中心的存在であった牧野虎雄(1890‐1946)の影響を見てとることが出来るだろう。

両者の図録の美術館学芸員の解説によれば、公募展出品作に、いつの間にか槐樹社風というスタイルが出来ていたという「ヴァーミリオンと渦巻風の筆致」があり、「青柳喜兵衛とその時代」展(北九州市立美術館)には牧野の作品も展示され図録に収められているので両者の絵のマチスを思わせる親近性が見られるし、猶治郎の絵のモチーフには槐樹社創立メンバーの画家たちの「一つの傾向であった社会的主題」が農民的なモチーフや風景画、生活用具の描き方にユーモアをまじえて感じられるし、猶治郎展の図録にモノクロで小さく載っている牧野の風景画(猶治郎旧蔵)は、喜兵衛の図録の六作品とは印象が異なっているものの、動きのある形の画面構成は共通している。

そして、牧野虎雄の死後、なぜか、丹下左膳で有名な大河内伝次郎が洋画家の牧野を演じた『生きている画像』('48年、八田尚之脚本、千葉泰樹監督)という映画が撮られた。映画では「奇行奇癖の洋画壇の大御所」ということになっているのだが、戦後の47年に画家をモデルにして映画が撮られたということは、牧野がいわゆる戦争画を描かなかったということでもある。

「青柳喜兵衛とその時代」展に出品されている牧野の女性のいる室内四作と自画像(国立近代美術館蔵)を見るかぎり、優美で洗練された構成と色づかい(ヴァーミリオンという硫化水銀を主成分にした癖のある朱色は、牧野が影響を受けたはずのマチスが見たらなんというかとも思うが)を見て、また大河内伝次郎が演じたということを読むと、私としては山中貞雄の『丹下左膳余話 百萬両の壺』における大河内を思い出さずにはいられない。山中のシナリオを読んだ原作者の未亡人が映画化を差しとめようとする騒動がおきたこの映画の幾つかの馬鹿ばかしくも晴れやかなシーン(矢場での的に矢が当ると画面一杯に天井からふりそそぐ玩具や、アイルランド神話の片眼の神クー・フーリーンを思わせる左膳のキャラクターの喜劇的な脱構築)の、女や子供に対する弱さを示すエピソードを含めて、いわゆる芸術家のものと考えられがちの「奇行奇癖」に似ているかもしれない。

『小林猶治郎展』カタログの解説「画道踏路者のカタツムリのような人生遍路について」(上山陽子)によれば、牧野は「八田尚之の小説『瓢人先生』のモデル」で「その破天荒で魅力的な人物像で、画家たちの兄貴分」でもあり「あっけらかんとした伸びやかな画風」が二人に共通していて「樹木の捉え方や、大づかみで、うねるような筆致」の風景画に近しいもの」があり、八田の小説が映画化されたときには「猶治郎は自身の代表作を映画のセットとして貸し出している」そうなのだが、これは、映画の撮影用のアトリエのセットに置かれている油絵として、絵を貸したという意味で書かれているのだろう。余談になるが、映画の資料を読むと、大河内演じる画家の親友である教授(何が専門かは不明)を古川緑波が演じている。これは、戦前、内田百閒の『頬白先生と百鬼園先生』(新潮社)を原作とした東宝映画「ロッパの頬白先生」('39年)でロッパが百庵という奇人を演じていることからも、いかにもというキャスティングである。未発表の資料が収録されている最近出版された『百鬼園 戦前・戦中日記』(慶應義塾大学出版会)の昭和14年4月8日に「午前、東宝映畵の藤本來。謝禮金百圓の小切手を持って來た。玄關迄。」という記述がある。「東宝の藤本」はもちろんプロデューサーの藤本真澄。原作料として支払われたのとは別の謝礼だそうだが、日記を読むとお金の額は原稿料、印税前借、その他いろいろと出て来るのだが、この百円が、使い勝手の上でどの程度のものなのか、ひとつ、はっきりしない。成瀬の文芸映画のプロデューサーでもあった藤本真澄は、『成瀬巳喜男の設計』(中古智、蓮實重彦)によれば、美術装置に関してはケチで、美術監督の中古智の金を喰う凝り方は、いつも怒られていたそうだ。

『昭和家庭史年表』の昭和12年の年表には当時の部課長クラスの会社員が月給10ヵ月程度のボーナスをもらっていて、部長クラスが月給400円、ボーナス3000~5000円。係・課長クラスで月給100円、ボーナス600~1000円。平社員の月給は平均60円。ボーナスは3ヵ月程度の150~200円という時代である。100円の価値、推して知るべし。

時をおかずに初めて知ることになった二人の画家に共通したのびのびとした画風の印象が、牧野虎雄という画家に結びついただけではなく、年譜を見ると、二人の画家は、たまたまの偶然にすぎないのだが、喜兵衛は豊島区長崎にアトリエを構えていたし、猶治郎は、戦後、新宿区下落合に暮していたのも、私の住いから歩いて行ける距離内なので、なんとなく、御近所という親しみを感じるのだ。未知だった二人の画家の多様で個性的な作品をたどりながら(残念なことに2018年の北九州市立美術館の青柳喜兵衛展は見ていないのだが)、横道にそれて、ふと気がかりになった映画や小説について調べるのも楽しく、猶治郎の作品ののびやかで楽しげなオブジェ感覚というかおもちゃを作るような工作感、喜兵衛と深いかかわりのあった小説の挿絵と本の装丁、展覧会図録の写真を見ると装丁の仕事の持っていた本に対する独特の空間意識の鮮烈さは、もっと評価されるべきだろうと思うのであった。

註・1 『花と竜』、『人生劇場』の両作品とその映画化について、ざっと触れておきたい。

昭和8年の尾崎士郎『青春・愛欲篇』(都新聞に連載。さし絵は中川一政)から戦後の昭和34年『

義理と人情と任侠と男女の愛欲と哀歓の波乱万丈の物語はベストセラーとなり、'36年に映画化された『人生劇場・青春篇』(内田吐夢監督)以後、戦後は俳優の佐分利信が監督をして瓢吉の父親役も演じた東映の『人生劇場 第一部 青春愛欲篇』('52年)、『人生劇場 第二部 残侠風雲篇』('53年)に続いて(ちなみに、作家になった瓢吉が結婚する女流作家小岸照代は宇野千代がモデルで、男性遍歴の豊富な彼女は、後年、なんと言っても一番いい男だったのは尾崎だったと語っている)、'63年から'64年には『人生劇場 飛車角』を沢島忠が撮った飛車角を鶴田浩二、飛車角の女、おとよを佐久間良子、おとよと深い仲になってしまう宮川を高倉健という東映ヤクザ映画のゴールデン・コンビによる配役でヒットし、『続飛車角』『新飛車角』の三部作になっている。さらに、'68年には、最初の映画化の監督だった内田吐夢が『人生劇場・飛車角と吉良常』を撮っている。主人公瓢吉とはおなじみの老博徒の吉良常(村田英雄の歌う「人生劇場」は吉良常の立場で歌われている男の世界である)は辰巳柳太郎、鶴田・高倉のコンビに酌婦から玉の井の娼婦に身を落すおとよは藤純子という配役で、東映ヤクザ映画の基本パターンを作りあげたシリーズと言えるだろう。

'58年には東宝で『人生劇場・青春篇』(杉江敏男監督、池部良、草笛光子)、'61年には大映で『新人生劇場』(弓削太郎監督、藤巻潤、ジェリー藤尾)、'64年、日活の『人生劇場』(舛田利雄監督、松原智恵子)では瓢吉だった高橋英樹は、'72年になると松竹で加藤泰監督『人生劇場・青春篇・愛欲篇・残侠篇』(竹脇無我、渡哲也、田宮二郎)では飛車角を演じている。

'72年が『人生劇場』の最後だと思いきや、1983年、東映で監督=深作欣二、佐藤純彌、中島貞夫、出演=三船敏郎、永島敏行版というのもあったので驚く。

一方、火野葦平(本名は玉井勝則)が戦後に書いた『花と竜』('52~'53年)は『人生劇場』ほどの大河小説ではないが、影響を受けて書かれた任侠・青春・家庭小説で、'54年には東映で映画化されている。第一部・第二部にわかれた二部作で、監督は佐伯清、主役の玉井金五郎を藤田進(黒沢明の『姿三四郎』の三四郎である)、妻のマンを山根寿子、'62年の日活版は舛田利雄監督、石原裕次郎(金五郎)、浅丘ルリ子(マン)という、任侠というより日活アクション映画のコンビに、女刺青師蝶々牡丹のお京に俳優座の岩崎加根子という異色の配役。舛田は'70年に連続テレビドラマの演出もしていて、『花と竜』はいわば任侠ホームドラマ的側面を持っているとも言えるだろう。なにしろ、小説家の息子が沖仲仕で侠客的心意気を持つ両親をモデルに書いた小説なのである。戦時下の大ベストセラー兵隊三部作(昭和13~14年、『麦と兵隊』『土と兵隊』『花と兵隊』)に続いて書いた長篇小説『陸軍』も、明治、大正、昭和の九州の御用商人一家の歴史を軍国主義的立場で描いたロマンである。戦時中、召集をうけて「監督伍長」として大陸を転戦することになる小津安二郎が「火野葦平の『土と兵隊』を読んで、軍隊はこんなきれいごとではすまない、これでは少年小説だと怒ってもおられます」と、蓮實重彦は『監督小津安二郎』の中で発言している。

『花と竜』は東映で'65年、'66年に二部作として山下耕作によって撮られている。中村錦之助、佐久間良子、淡路恵子、北九州の大親分吉田を辰巳柳太郎。さらに、東映では「日本侠客伝」シリーズ十一本(九本はマキノ雅弘作品)の中の九作目と十作目として『花と竜』('69)、『昇り竜』('70山下耕作)が作られている。『花と竜』は高倉健、星由里子(マン)、藤純子、若山富三郎(吉田)。『昇り竜』は、高倉、中村玉緒(マン)、藤純子、片岡千恵蔵(吉田)。

ざっと書き記すだけでも混乱しそうである。

ところで、さらに横道にそれてしまうのだが、尾崎士郎の『人生劇場 青春篇』には主人公の瓢吉と知りあう老侠客吉良常が刑期をおえて刑務所を出て、荒神山の映画だというので、心躍らせて見に行ったところ、自分の尊敬する吉良の仁吉(そこから、吉良常という通り名がついたのだ)から聞いていた荒神山での出来事とはまったく違うと慨嘆し憤慨する。瓢吉を幻惑させ、かつ老残の侠客の時代遅れさを一種哀調のある笑いを読者に誘うエピソードとして忘れがたいものである。映画に取り入れられたエピソードかどうかは知らないが、子供の頃原作小説を読んで、感心したのを覚えている。村田英雄が〽俺も生きたや仁吉のように、義理と人情のこの世界、と歌った吉良常は、月形龍之介が東映で'52年から'63年にかけて3作で演じた他、山本礼三郎、森繁久彌、辰巳柳太郎、宍戸錠、田宮二郎がそれぞれ演じている。

さらに付け加えて「荒神山」のストーリーをマキノの「次郎長もの」(全10作、東宝'52~'54)の解説(キネ旬の『日本映画作品全集』山田宏一執筆)から俳優名を取って引用しておこう。「伊勢国鈴鹿郡の荒神山を舞台に、祭礼の賭場をめぐって神戸の長吉と安濃徳の縄張り争いの調停に立った吉良の仁吉が、安濃徳の黒幕・黒駒勝蔵を敵に回し、清水一家と共に荒神山に登り、安濃徳の用心棒・角井門之助を討ちとるが、みずからも銃弾に倒れる。清水一家は仁吉の復讐に伊勢湾を渡って行く......」

さらに、前出の中古智の語るところでは、マキノ雅弘は戦前から「たまたま東宝が何か危機的な状況になると、どういうわけかふらっとやってくるわけですよ(笑)。」という人物で、「東宝にとって、一種の魔術師」であり、「突然来て、パーっと火をつけて」「そのまま消え去っていく」という、まさしく侠客的仕事師のような監督であったらしい。