第11回「入浴図」の回で、五右衛門風呂について触れながら「ペリーの来航で日本に来たオランダ人通詞」の日記に書かれ、子供の入っている五右衛門風呂のエピソードを書いたのだったが、その時思い出せなかった書名は、しばらくしてから、不意に岩波文庫の青版『ヒュースケン日本日記』だったことを思い出したものの、狭い部屋の大した分量でもない本棚のどこかにあるはずの文庫本が見つからないのであった。

若い頃には、何かの必要として本を探す時、右側の壁の三番目の本棚の上から三段目のあのあたりと、どうということもなく一種の見当として記憶していたのだが、最近ではそういった記憶がアヤフヤで、大雑把な見当のあたりを探しまわった挙句にようやく見つかるのに半日ならいい方で、何日もかかったりするどころか、そもそも何のために何を探していたのかをその間にすっかり忘れていたりするのだ。大雑把に分類はしてあるものの、出し入れをしているうちに、分類はいつの間にかひどく恣意的なものに変化してしまうからだ。

と言うわけで、今年('18)になってほぼ29年ぶりに本棚の片すみにあった『ヒュースケン日本日記 1855-1861』(青木枝朗訳)と偶然の再会を果すことになり読みかえしたところ、ヘンリー・ヒュースケンはペリーの通詞として来日したのではなく、ペリーの来航後、日米修好通商条約調印の際のアメリカ側全権使節タウンゼント・ハリスの通詞(日本で通用する唯一の外国語だったオランダ語を英語に訳すための)だった。ハリスと言えば、私たちの年代の者のいかにも中途半端な通俗小説的歴史知識では、「唐人お吉」である。

見てはいないが、溝口健二の戦前('30)の無声映画に『唐人お吉』をはじめ、何本も作られた人気ぶりで、編集部に調べてもらったところ、溝口の映画と同じ'30年には、村越章二郎監督、八尋不二脚本で『唐人お吉』が撮られているだけではなく、翌'31年には衣笠貞之助監督が飯塚敏子、'35年、水谷八重子のお吉で脚本川口松太郎、監督冬島泰三、'37年には『唐人お吉 黒船情話』が監督池田富保、花井蘭子で、'38年には『新釈・唐人お吉焚身篇』が田中絹代、監督・脚本犬塚稔で撮られ、戦後の'54年には山田五十鈴、監督若杉光夫、脚本依田義賢で撮られている。

戦前は、欧米の白人中心主義の横暴の犠牲となる東洋(日本)の女、戦後は、日本人の男の横暴と無責任さの犠牲になる日本人の女としてお吉は扱われたわけである。

ハリウッド版のお吉は、ロマンチックな異国(主に東洋)の女であり、女が英語を話すので外国人同士でも意思の疎通に大して不便がない、という意味で、マダム・バタフライやピエール・ロチの世界の存在に近いわけだ。唐人という言葉は、中国人や外国人全般を意味する言葉なのだが、唐人にお吉がつながると、この場合は「ラシャめん」という意味になるのである。羅紗はウールのことで、めんは綿とも緬とも書いて、ラシャの元の羊のことなのだが、『日本語大辞典』の②の説明によれば、「《外国の船員が船中でヒツジを飼って犯していたという俗説から》幕末から明治初期、外人の愛人になった日本婦人をいやしめていった語」で、太平洋戦争後の時代には、オンリーという言葉が使われたのだったが、そうした戦後の記憶がまだ生きていると言うか薄れかけてもいる微妙な時期、六十年の日米安保条約改定の前年、日本中で安保反対のデモが高まっていた時期、当然それを見越してアメリカとの友好関係を歴史ラブロマンスに仕立てたのが『黒船』('58 ジョン・ヒューストン監督)で、ジョン・ウェインがタウンゼント・ハリス、お吉を安藤永子という女優が演じたのだったが、原題は"The Barbarian and the Geisha"で、これは、野蛮人と芸者の国、日本、という意味ではなく、外国人を毛唐とか南蛮と呼んでいた日本語の直訳で、バーハリアンはハリス、芸者はもちろん、ハリスの愛人だったお吉のことだが、一説には、ハリスは謹厳実直なクリスチャンで、召し使っていた日本人の女性は雑用をこなす下田の中婆(ちゅうばあ)だったと言う説もあったとも聞く。

ところで、では、五右衛門風呂に入っている小さな女の子を、煮られていると誤解した毛唐は誰だったのか、という問題を解決しなければならないと思いながら、別の調べごとと読書と執筆に追われつつ――などと書くといかにも多忙な生活のように誤解されそうだが――ロラン・バルトの『新=批評的エッセイ』の必要なページを読みかえしていて、ふとピエール・ロチの『アジヤデ』について書かれた文章を読んでいなかったと思い、同時に、女の子を食べるために煮ていると誤解したのは、ピエール・ロチ(『秋の日本』)だったはずだと思い出したのだが、いつものように、薄く小さな文庫本の背に印刷された書名と著者名の小さな文字を見つけるのに手間取っているうちに、別の方へ興味が外れてしまう......。

一八八五年(明治18年)にフランス海軍大尉、ラ・トリオンファント号艦長として来日したロチは「お菊さん(マダム・クリザンチーム)」を短期の現地妻(七月から十二月)として同棲していたのだが、一九〇〇年暮から翌四月まで二度目の来日をしている、この東洋のエキゾティシズムを愛するロマンチックな小説家兼軍人は、横浜から東京へ向う旅の途中、多分、リキシャマンのひく人力車上から、小さな女の子たちが赤ン坊を背中にしょって遊んでいるのを見て「二つの顔が一人の人間のものと思えるほど」だと思い、ロチの召使いはそれを「頭の二つある子供たち」と呼ぶ。異国趣味の美文調で日本のちまちまとした田園風景が描写され、車上でうとうとしていたロチは「道のとある曲り角」の「ある一軒家の前で、じいさんとばあさんが、てっきり食べるためだろう小さな二人の女の子を煮ている」と驚愕し、すぐにそれが自分の錯覚で、子供たちは入浴しているのだと気づくのだが、もちろん、未開の野蛮きわまる人喰い人種という、大航海時代以後にはじまる説話は、その後も長いこと通俗小説やマンガの中での土人観を形づくっていたわけである。

ロチの『秋の日本』を読んでいて不思議なのは、日仏語の通訳が登場しないことで、オペラなので『蝶々夫人』では、蝶々さんとアメリカ軍人のピンカートンとの間には、日本語と英語ではなく、イタリア語の歌曲という共通語があることになっているのだと私たちは無意識に想像し、シャトーブリアンの『アタラ』の語り手であるインディアン、聡明なシャクタースはガレー船の囚人となり、なぜかフランスでルイ十四世に目通りしたりして洗練されたフランス的教養(ラシーヌの悲劇を見たり、ボシュエの演説を聞いたりして培(つちか)った!)を身につけているのだという作者の説明によって、読者である私たちがとりあえず納得する他にないのだし、ラフカディオ・ハーン、小泉八雲の場合は、日本人の妻がハーンへの愛情故に、夫の使うカタコトの日本語に感染してしまうことで稀有なコミュニケーションを成立させたのだが、では、エキゾチックな神秘と不思議と官能性に充ちた東洋好きのロマンチックな海軍士官にしてアカデミー・フランセーズの会員たるロチは?

ロチの出世作『アジヤデ』は、イスタンブールの、禁じられた領域として堅固な要塞のように女たちを秘匿するスルタンの後宮の女であるアジヤデと英国軍人ピエール・ロチの恋愛が主題なのだが、当然、主人公のロチはアジヤデと密会するため、数々の禁じられたものに挑戦しなければならない。

ロラン・バルトは「ハレム、姦通、トルコ語、イスラム教、『東洋』の衣裳。そこにはいっていける人々を真似て、彼が通路を見出さねばならぬ囲い地がなんと多くあることか! この企ての困難さはしばしば強調されているが、奇妙なことにその困難がどうして克服されたかはほとんど述べられ」ないのだし、「数週間でトルコ語が話せたなどということをどうして認められようか?」とロチ的御都合主義について書く。「企ての具体的方途は何ひとつ述べられていないのだ――他の小説なら、それが小説の(筋立の)本質的部分をなしたことであろうが。」(『新=批評的エッセー』花輪光訳)

それがどこの外国であれ、ハリウッド映画や「007」タイプのスパイ冒険小説では、現地の人間が、ちゃんと英語を話すことになっていて、だから、貧しい大工の娘で芸者に売られたお吉も当然、英語でハリスと会話をする。

ハリスの通訳、ヒュースケンは、日本語―オランダ語―英語と順に訳すという厄介な手続きで、日本修好通商条約調印の場で活躍したのだが、ほぼ四年半に及ぶ滞在の最後に二十九歳の若さで、攘夷派の侍に暗殺されてしまう。その日記にはアメリカ領事ハリスに日本人の愛人がいたということもヒュースケンにも日本人の愛人がいたことも一言半句も書かれていないが、訳者まえがきによれば領事館のボーイだった西山助蔵の談話が「恰幅のいい男で、通人(つうじん)すぎる男でもございましたよ」と引用されているし、ハリスは「食べること、飲むこと、眠ることだけは忘れないが、その他のことはあまり気にしない」とヒュースケンを評しているが、日記には日本語を習得する苦労と満足感が若い文学者のインテリといった調子で語られている。

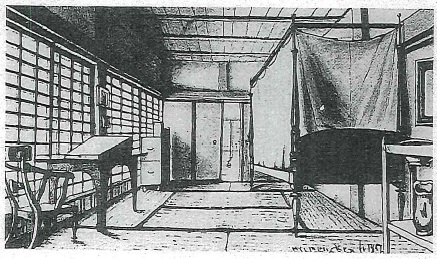

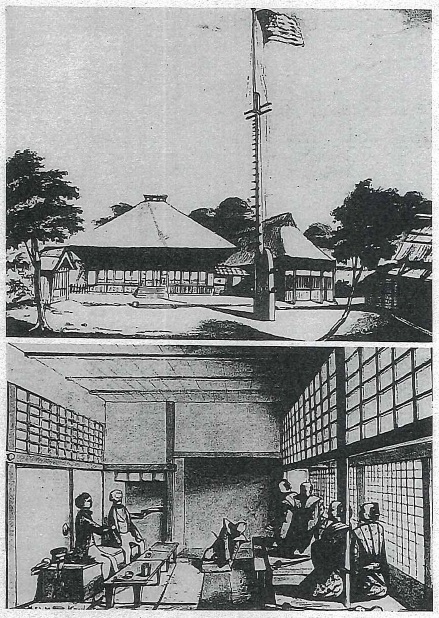

「註」が長くなってしまったが、十九世紀末の才人らしくかなり達者なスケッチの描き手でもあったヒュースケンの絵と、ロチの『秋の日本』(角川文庫 村上菊一郎・吉氷清訳)に収められている子守りをする少女たちの絵(誰が描いた絵とも解説には触れられていない)を参考までに紹介しておこう。

後で別の本を探していて、ふと目に入ったのが、買ったのも覚えていなかった文庫版『坂口安吾全集17』で、その背には「安吾下田外史ほか」という文字が書いてあり、おやっと思ってページを開いた。

「解題」(関井光夫)によれば、これは安吾生前の刊本に未収録の文章である。昭和29年、『歌劇・黒船』公演パンフレットに書かれたもので、「P・ノウェル作、山田耕筰訳詞並曲で、日本楽劇協会第十回公演として昭和二十九年五月二十七日から六月一日にかけて日比谷公会堂で上演」されたもので、出演は二期会、パンフレットには、「安吾下田外史」の他に、「唐人お吉と四人の女」(長谷川伸)、「映画に出たお吉」(池田義信)、「黒船時代と現代」(中野好夫)が掲載されていたそうだが、短い解題ではP・ノウェルという人物が何者なのか(訳詞というくらいだからオペラの台本を英語で書いた人物なのだろうが)わからないし、「映画に出たお吉」というタイトルも、リュミエールがシネマトグラフを発明したのが1895年なのだから、ハリスが下田に来航した1956年(世界史の文化方面年表では、フローベール『ボヴァリー夫人』の記述が欠かせない年である)、お吉が十七、八歳だったとして、老女となった彼女の姿が、リュミエールの発明した機械で世界中の珍しい映像をフィルムに収めていたフランスの撮影隊によって記録されていたとも考えられるが、まあ順当に考えて、小説に書かれ、やがて何本もの映画にもなったお吉の半生のことを言っているのだろう。

ところで、私が是非とも引用しておきたいのは、お吉のことではなく、坂口安吾がハリスについて次のように書いている条りである。

「ハリスは外交官出身ではなく、東洋を股にかけて歩いた商人であった。いわば西部劇的な冒険児の半生を歩いてきた人であったが、その気質はいわゆる東洋を股にかけた船員や商人とはだいぶ違っていた。第一、酒をのまないし、バクチをやらない。」(傍点は引用者)

西部劇的な冒険児と書いた時、安吾は誰をイメージしていたのかは確かめようがないとは言え、戦前、戦後の西部劇映画のスターを考えれば、自ら、ヘンリー・フォンダ、ゲイリー・クーパー、エロール・フリン(ラオール・ウォルシュの『壮烈第七騎兵隊』'41年 日本公開は'53年)、そして、ジョン・ウェインということになるだろうが、安吾の書いているハリスの新教徒的な生真面目さ(ヒュースケンは日本人のお妾を要求してお福という女と暮していたが、ハリスが要求したのは看護婦だったと安吾は書いている)を考えると、ヘンリー・フォンダかクーパーをイメージしていたのではないかとも思われるが、それはともかくとして、『黒船』を撮るにあたってのキャスティングに、安吾の文章は決定的な弾みを与えたはずである。日本の人気作家がそう言うのであれば、ジョン・ウェインで決まりだな、彼のことは世界中が西部劇の冒険児だと認めてるわけだしね、というわけである。

安吾の文章は『黒船』のキャスティング・ディレクターの役割を担ったのである。しかし、55年に急死した彼は『黒船』を見ることはなかったので、ジョン・ウェインのハリスについてどう思ったかは、残念なことにわからないのだ。