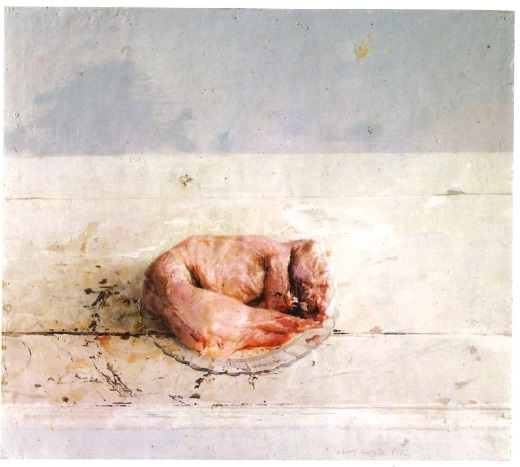

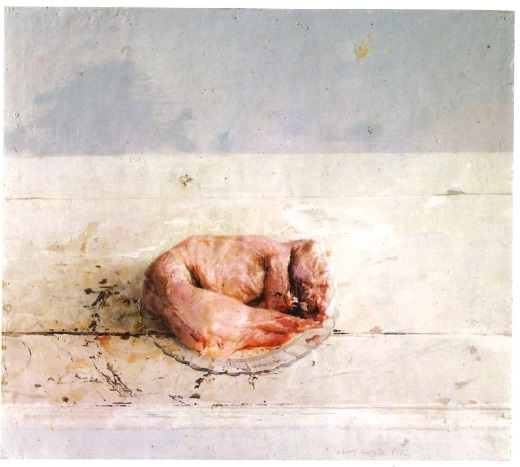

皮をはがれた兎 1972年

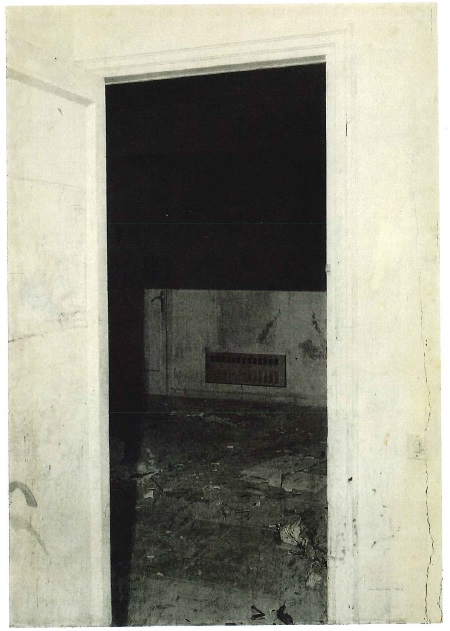

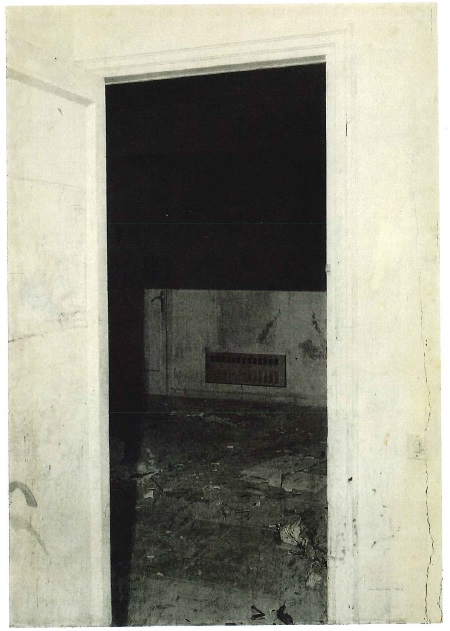

1970年代初頭に描かれたアントニオ・ロペスの室内の鉛筆画は、60年代半ばに引っ越したマドリード郊外の家のいわば片すみの空間がモチーフになっているのだが、描かれた室内それぞれのコーナーは、瑞々しい厳格さとでも言えそうなロペスの端正な描写技術とは裏腹に、メンテナンスの途中であるかのような不完全な印象を与える。

鉛筆で紙に描かれた大作(144×100mm)「アトリエの内部」(1970~71)は、そこで絵の制作が行われているというより、誰か住人の引っ越しの途中――これから別の場所へ行くのか、それとも、アトリエを使用していた者が痕跡を残したまま越していったばかりなのか――なのか、ドアからわずかに垣間見える部屋はアトリエと名指されているのだから、そこでは何か大作が制作されていて、その完成作が別の場所へ移された後なのかもしれないと考えることも出来なくはない。床の汚れ具合から、作られていたのは彫塑だったかもしれない。

その場所が、何かが行われている途中なのかもしれないと思えるのは、ビクトル・エリセの『マルメロの陽光』のせいで、この寡黙な、光線とペインティングと果実と時間と世界についての映画の中で、ロペスが裏庭のマルメロの木をキャンバスという平面に油絵具を含ませた筆で描きはじめるのと同時に、家の中では、壁を塗り直すために左官職人が作業を進めているからで、そもそも彼等(画家と左官職人)はぺインターと同じ名前で呼ばれる者ではないか。左官職人というか塗装職人に間違えられてはある意味で屈辱かもしれないので、アーティストという言い方が、歴史的に採用されもしたわけだが、エリセの映画は、塗料を含ませたブラシで壁や板という平面を塗ることが、同じ時間の中で並列的に室内と庭で行われることを通して、「絵と世界との接点」を映画の中で開くのだ。それは、あっけないほど日常的なことだ。

裏庭の貧弱という程ではないまでも、レンガ塀にそって植えられた何本かの樹木のある素っ気ない佇まいの庭に、一本だけ植えられたマルメロの木には、幹の細いまだ若い木にしては伸びた枝から驚くほど多くの実が生っていて、キャンバスの上で奇妙に不安定な印象を与える。それは構図のせいというだけではなく、マルメロの果実と繁った葉群がキャンバスの中で生成し変化しつづける本質だからなのだ。描かれつつある途中の作品だからというわけではなく、ロペスの描く植物の絵は、コップやガラス壜に入れられた切り花も、一見すると厳密なリアリズムで描かれた静謐さえをたたえているように見えてどこか不安定な構図は、切りとられて生けられた花が茎の内部の維管束を通して水を吸収しながら生命力を保って花弁を開き、やがて枯れてしぼむ時間が描かれているかのようでもある。

アトリエの内部 1970-71年、鉛筆・紙

「死んだ自然――ナトゥーラ・モルタ」と呼ばれる静物画が絵画の主題の階層性(宗教画、歴史的主題画、人物画)の下位に位置づけられていた価値観を静かなさりげなさで、しかし断固として反転させて、独立した主題を持つ絵画として成立させたのはシャルダンであったことを、私たちはアントニオ・ロペスの『皮をはがれた兎』('72)を見ることによって、シャルダンの二枚の同じモチーフで描かれた『死んだ野兎と獲物袋』、狩猟の獲物の二匹の子兎と獲物袋と火薬入れの描かれた『二匹の兎』を通して思い出すことになる。

生きた動物としての兎であれば、神経質そうに緊張してピクピクとうごめかしている鼻の慄えが伝わって来るかのようなデューラーの素描画を思い出すのだが(生きている登場人物としてのウサギであるピーターやベンジャミンたちはともかくとして)、シャルダンとロペスの動物は死んでいる。

マドリッドの郊外の住宅地とも工場地帯とも見える街を背景に、ゴミ捨て場なのか、新しく開発されようとしている土地なのか、掘りかえされた地面の中央には骨格を浮かびあがらせてひらべったくなって骨格の浮かびあがったミイラ化しているような犬の死体(しかし、死んだ犬の頭部はまだ生きていた頃のおもかげが残っている)の描かれた『死んだ犬』('63)と『皮をはがれた兎』('72)は、どことなく似ているのだが、むろん、犬と兎の死体の違いは一方は、あくまで同時に食料であることだ。

狩猟の獲物として、庭の石造りの水盤縁に吊すようにして置かれた鴨と兎を見上げて未練たらしく匂いをかいでいる猟犬や、プルーストが書いている、食卓に積みあげられた桃を見上げている食い意地の張った犬のように、生命力にあふれて従順な、ある意味、無心な子供のような動物である犬は、ロペスの絵の中では、無意味で無駄な死を意味する慣用語の

犬死にを体現しているようではないか。私たちとしては、カフカの『審判』の最後のシーンで殺されるヨーゼフ・Kが「犬のようだ!」と言い、恥辱だけが生き残るようにだと考えるラストの描写を思い出すことになる。この絵は、ただのリアリズムではなく、異様なのだ。と言うか、絵画のリアリズムという概念にそもそも「異様」は含まれているのかもしれない。本物そっくりに、そこにあるかのように描かれただまし絵的な

たくらみとは異なる、もちろん存在論的な不安定な異様さ――。

死んだ犬 1963年、油彩・板

シャルダンの小さな静物画に描かれた日常生活の豊かさは、果実や陶器、ガラス、銅やスズの金属のスプーンの豪華さに表われているのではなく(それらは見るからに中産階級的な簡素なものだ)、ガラスや金属の縁を微かに輝かせている柔らかな光にある。褐色の背景と部厚い板で出来た台所用の作業テーブルや配膳室のテーブルに食堂の食卓に出されるまでの間に置かれた食料には骨付きの羊肉も描かれているけれど、まだ肉として解体される以前の毛皮つきの死体である兎たちや鳥たち、彼等が飛んだり跳ねたりしていた生きものであったことを強く印象づける狩猟の道具である銃の火薬入れや獲物袋が一緒に描かれている。シャルダンの絵の中で野兎や野鳥は、確かに死んだ(殺された)自然であり、後脚の片方を青い紐で結ばれ、あるいは片方の脚を壁に釘で打たれて逆さまに吊されている兎は、なにか犠牲者のように見えるではないか。しかし、アントニオ・ロペスの台所のテーブルに置かれた皮をはがされた兎は、その特徴である長い耳を切りとられ、ごくありふれたフランス製の安価なガラスの耐熱性の皿の上にまるで身体を丸めて眠っている桃色の幼児というか胎児のようにも、子豚のようにも見え、焼かれる(ロースト)のを待っているのだ。

絵画の中に描かれた18世紀のシャルダンの描いた台所の家具や道具類と20世紀のマドリード郊外に住むロペスの台所の家具や道具類を比べてみれば(もとより、台所ほど反・歴史=物語(ヒストリー)的な場所もないだろうし、台所はいつだって、彼の物語(ヒストリー)ではなく下働きの娘(シンデレラ)の物語がはじまる場所だ)、もちろん200年の時間がもたらす手作業で作られた工芸品としての

美しさと、大量生産され大量消費されるスベスベと均一的になめらかに型抜きされた製品の凡庸で中性的な

清潔さ、とでも言うべき違いがあきらかにあるだろう。シャルダンの静物画には、同時代のフランドルやヴェネチアで描かれた、

贅沢を大盤振舞いしたような、銀器や狩りの獲物の鳥や魚や山盛りの果物類の描かれた繁栄と生命の祝祭とでも言うべきものとは異質のものがすぐに見てとれるのだが、さらにそういったトロンプ=ルイユ的描写で描かれた艶やかな祝祭的静物画に、紋切型特有の厳粛さで描き加えられるおなじみの頭蓋骨が伝える「この世のはかなさ(ヴァニタス)」というお題目も登場しないのだ。

茶色の毛の野兎の死体の絵を見ると、ジャン・ルノワールの『ゲームの規則』(1939年)の貴族のシャトーで行われる兎狩りのシーンを思い出さないわけにはいかない。広大な領地の森に囲まれた野原を、勢子に追い立てられたびっくりするくらいの数の野兎たちがピョンピョンとジャンプしながら走り、猟銃の音が響きわたり、弾が命中した野兎たちは、弾かれたように跳びあがって草むらの中に墜落するのだ。『獣人』('38)でも、麻の獲物袋を肩にかけて密猟人の役を自演していたルノワールは、『ゲームの規則』でも密猟人の役で出演していて、自分たちが捕まえる兎なんかは、ほんのわずか何匹だと、シャトーの管理人相手に文句を言うのだが、シャルダンの絵の中の野兎だって、(密猟とは思えないが)むろん、つつましいささやかな庶民的収獲なのである。

シャルダンの野兎の死体が食料と死体の境界にあるとしたら(ルノワールの映画の中で跳ねる兎たちは生と死の境界を走りぬけるゲームに参加させられる)、アントニオ・ロペスの、白い塗料で塗られた台所の調理用テーブルの上に置かれた皮をはがれた兎は、『死んだ犬』を思い出させながらもかろうじて不安定な構図でローストされる肉そのものとして置かれている。テーブルには料理の過程で作られた汚点があり、画集の同じページの下方にはモノクロームの鉛筆画『残り物』('71)が載っているのだが、同じテーブルの上に置かれた陶器のスープ皿には、小さな骨のかけらが残っているので皮をはがれた兎はぶつ切りになって、玉ネギや人参やキノコと一緒にシチューとして煮込まれたのかもしれない。

長い耳が切りとられているので、そういうものを見慣れていない者にとって、それがウサギだとわかるのにいくらか時間のかかるこの絵は、画集の編者によって、古い食器棚、古い冷蔵庫、引っ越した家の水あかや水さびや汚れた洗面所や便器や白いリネン類が浸けおきされている洗濯用の流しの絵と同じ「物とイメージ」という項目に集められているので、まるで生活することによって滲み出る

汚れが描かれたものを集めたような印象を与えるのだが、それこそが、ロペスの写実的な絵と世界とのかすかな

きしみをたてて広がる接点なのかもしれない。