アントニオ・ロペス「アイス・ボックス」1966年

ところで、西瓜という、大きな球体状の果実がまな板の上で包丁で切られる瞬間の、あのときめきというか特権性とでもいうべきものが、北斎の絵から事後的に伝わってくると私が思うのは、訳あってのことだ。溝口健二の『残菊物語』(1939年)という映画が存在するからで、その中でどのように、歌舞伎の名門の御曹子、菊之助を演じる花柳章太郎が西瓜を切るかについては、もちろんビデオなりDVDなりで見てもらうのがいい訳だが、私としては同時に『カストロの尻』の「廃墟の旋律」の158ページから161ページを読むことをおすすめしたい。瑞々しくはあるけれど、果実としてはマスク・メロンのような濃厚な甘美さに欠けて、野菜というか飲物のようでさえある西瓜は、もちろん夏の咽喉のかわきと結びつく果実なのである。

そして、いささか唐突に、アントニオ・ロペスの「アイス・ボックス」と「新しい冷蔵庫」と「マルメロの果実」である。

その前に、またしてもとりとめなく横道にそれる誘惑を感じる言葉が「アイスボックス」であることを、ロペスの、大きな塊になった四角い氷で庫内を冷やすスタイルの冷蔵庫を描いた絵(1966年)を見て思い出した。ロペスの描いた、薄暗い台所の片すみにおかれたアイスボックスの外見は、白く塗装された金属の、一見普通の電気冷蔵庫のように見えるのだが、よく見ると、四角い氷の塊を密閉性のある小さな食品戸棚に入れた昔風の物であることに驚かされる。1991年から94年にかけて描いた「新しい冷蔵庫」は、ワン・ドア型式で上部に小さな製氷室兼冷凍庫のあるものだが、日本では1957年頃の流行語が、白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫の三つの家電のある家庭の豊かさに対する圧倒的な憧れを表わした「三種の神器」という言葉だったことを思いおこせば、ロペスの家の氷のアイスボックスは現役の家具として使用されていて不思議はないだろう。(註・二)

アントニオ・ロペス「新しい冷蔵庫」1991~1994年

ポルトガルのマノエル・ド・オリヴェイラ監督の『アブラハム渓谷』(1993年)には、庭の石製の洗濯槽でいまだに手で洗濯をする家政婦が登場し、館の主人が不快そうに(しかし、少し怯え気味の一人言のように)、「フン、家電業界に対する挑戦のつもりか?」と口にするシーンがあったのを思い出す一方、1868年に上梓されて以後、世界中の少女が愛読して影響を受けたオルコットの『若草物語』(ボーヴォワールは少女時代、聡明な少女だったら誰でも自分に重ねて読むジョーが、隣家のローリーと結婚しない結末について、人生で最初の裏切りと思ったと自伝の中に書いている)には、ジョーが中心になって料理のあれこれを計画するピクニックに(自惚れのせいで)失敗するエピソードの中に、イチゴにそえるクリームをアイスボックスに入れ忘れていたものだから酸っぱくなってしまったという条(くだ)りがあったことを書きそえておきたかったのだ。 (この項つづく)

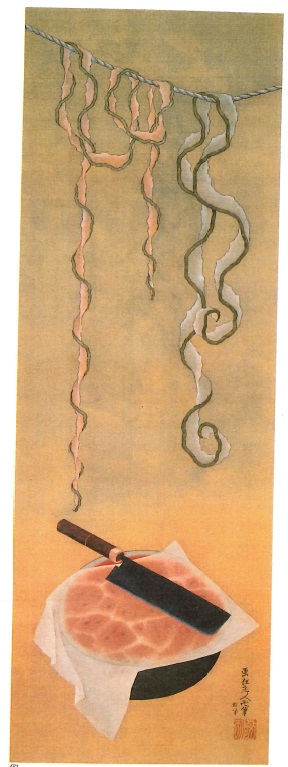

註・一 「西瓜図」は、光格天皇(1771-1840)の遺愛品とされていて、「北斎――富士を超えて――」(あべのハルカス美術館)展のカタログには今橋理子氏の「この図は宮中の乞巧奠(きこうでん)(七夕)の設えに見立てたものという説を提唱した。すなわち、吊された西瓜の皮は五色の絹糸、包丁と紙は梶の葉、西瓜は水を満たした角盥(つのだらい)を表わすという」説が学芸員によって紹介されている。「その当否はさておき、紙から透けて見える西瓜の妖しげな雰囲気と、包丁のすぐれた質感は賞讃されるべきであろう」(傍点は引用者による)と、いわば学芸員的体質が透けて見えるというより、丸見えの奇妙な、えらそうな立場からの文章である。

註・二 2013年に日本で開催されたロペス展の公式カタログ(「現代スペイン・リアリズムの巨匠アントニオ・ロペス展」)の「新しい冷蔵庫」の解説文、「同じ構図の冷蔵庫を描いた1966年の素描(Francisco Calvo Serraller 2010, P.90)が存在することから、ロペスは扉の開いた状態の冷蔵庫の内部を描きたいという望みを長く抱き続けていたと考えられる」という文章を読むと、電気冷蔵庫が1966年から存在していたように読めるのだが、では、1966年に描かれた、上部の扉が開かれた油絵の、氷やタマゴ、ミルク、ヨーグルトのガラスびんが入っているアイスボックスの存在は、いったい何なのか、1966年の素描は氷を入れたアイスボックスと考えるべきだろう。("Antonio Lōpez" Ediciones Poligrafa)