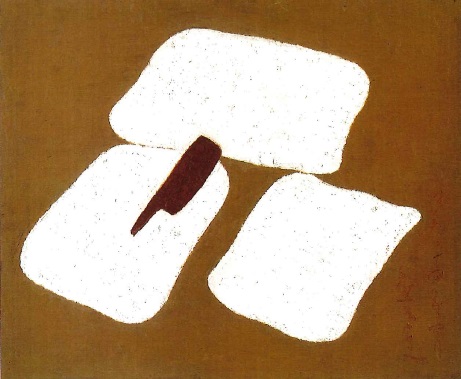

熊谷守一の絵に関する批評や感想の言説を私はそれ程多く読んでいるわけではないのだが、そこには、気が滅入るような、一種の信仰めいているようにさえ見える紋切型があって、その代表が、たとえばのし台に置かれた、三枚の伸餅(のしもち)と柄の取れた菜っ切り包丁の描かれた「伸餅」(1949)について、ある展覧会でこの絵を「ご覧になった昭和天皇が『これは何歳の子が描いたのか』といったような質問をされたと伝えられている。熊谷作品の本質を衝くエピソードのひとつである。」(別冊太陽「気ままに絵のみち

熊谷守一」)と語られるようなものであるし、熊谷に〈三年間密着し撮り下した〉写真集のカメラマンの、驚くべき幼稚な冗談とも言えそうな「モナ・リザが女性肖像画のナンバーワンなら、男性肖像写真の世界一は守一先生の顔だと、私は常に思っている。」という言葉でもあるだろう。この、作品とモデルと作者についての、奇妙で気味の悪い、信仰的とさえ言えそうな混同!

人は、熊谷守一というものを前にして、それぞれの内面化されたとんでもなく陳腐な純粋無垢的子供イメージに囚われるらしいのだ。「伸餅」と昭和天皇のエピソードは、名前の中に「熊」という神話的動物の名が使われているせいもあって、南方熊楠が、昭和天皇に、キャラメルの箱に入れた粘菌の標本を手渡したという、天才性と奇行と純粋無垢さと学問の自由度といったものが混ざりあったイメージと重なりあい、さらにその中心に天皇が登場するという点でも、二つのエピソードは似ているだろう。

ところで「伸餅」だが、キャンバスに描かれているせいで、板に描かれた油絵のように幾筋もの、ペインティング・ナイフで彫り込んだような線が刻まれている絵具が厚塗りされた不思議な手仕事がほどこされているわけではないが、もちろん、児童画に見えるはずがない。

あたたかい搗きたての餅が冷えて堅くなる前に手際良くめん棒で伸ばして平らにする作業は、原理的には違うのだけれど、酵母を入れてこねたパンが生きもののように膨らむのと似た、柔らかく加工されてあたたかくなっている穀物食品の持つ生物性とでも言うべきものがあるのだ。

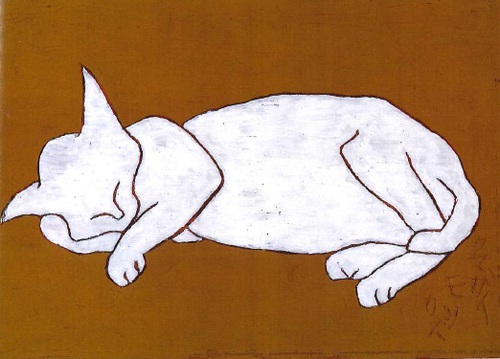

美術館の売店で買った画集『熊谷守一の猫』(求龍堂)には、いろいろな柄の猫(といったところで、基本的に白と黒のブチ、三毛、白と茶トラ、白と黒トラ、黒無地、白無地の、ごく見なれた普通の、私の住んでいるマンションから要町までの道のところどころで見かけるような日本猫たちで、)が描かれているのだけれど、ここではあえて白猫について書くつもりだ。椎名町駅近くの目白寄りの路地に、かれこれ二十年以上も見かける愛想の良い小柄なメスの白猫がいて、しばらく姿を見かけなかったものだから、年も年だし、最近毛並みの感じもバサバサして艶がなかったし、もう、死んだかもしれないと考えていたところ、つい先日、この原稿を書きはじめようとしていた矢先、道に面した塀の角で、四つあしを投げ出して少し汚れたピンクの肉球とピンクの耳と鼻先を見せて眠っている姿を見つけて嬉しくなったことも関係しているかもしれない。

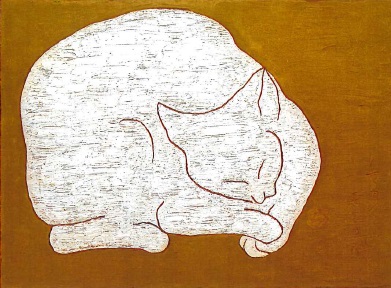

さて、熊谷守一の白猫は何に似ているか。もちろん、お餅である。白い猫を飼ったことのある者で、お正月の餅を自分の家で搗けばなおさら、搗かないまでも餅屋に注文して、暮れにとどいた、まだいくらか柔らかく四隅に丸味のある四角い伸餅を切った思い出(自分ではなく、母親や父親でも)のある者ならば(かなり限定された話しのようだが)、白い猫と白いお餅の共通点にすぐ合点がいくはずだ。そして、板の上に厚塗りされた絵具に刻まれてニュアンスのある凹凸によって見る者を引き込む無数の細かな線というか筋は、いわば、油絵具という柔らかな物質の可塑性を、餅や猫の属性、いわば生命としての物質性として伝える、柔らかさと固さの溝とでも言うべきものなのかもしれない。

あたたかくて柔らかく、いくらでも伸びるようだし、丸くなって眠っている白い猫を背中の方から見れば、まさしくお供えの形をしているし、熊谷守一の1962年に描いた白猫の姿(猫がよくとるポーズというか寝姿である)は、真上から見ると、作りたてのなまこ餅(薄く切って、乾燥させてかきもちにする)にそっくりなのだ。

白い伸餅は、熊谷の静物画や猫の背景に好まれる明るい茶色、土の色でもあり、木の板で出来た床や壁、まな板、餅やうどんやそばを切る大ぶりの板で出来た台ゴザや畳でもある、茶色を背景に菜っ切り包丁と共に描かれ、白い猫も同様の茶色を背景にして、ゆったりと気持よさそうに眠っている。

ところで、美術史家の山下裕二は、金ピカの額縁がはめられて「守一の絵が流通しているのはいただけ」ないし、「守一の絵の本質に辿り着けなくなる」、「裸のキャンバスのほうが素敵なのに」と発言している(前掲「別冊太陽」)。流通と言えば、売り買いを連想するのでなんとも言えないが、展示されているのを見るかぎり熊谷守一の作品は、戦前の木製のあっさりした細工のある箱型やビロードや麻布と二重になっている銀か金の縁の枠の絵との相性の良いあっさりしたものや、木彫のほどこされた茶色の箱型などいろいろとあって、中にはもちろん、花のモチーフの彫刻に金箔の金ピカしたものもあるが、それはそれで、たとえば、熊谷のもっとも好む4号サイズに描かれたまさしく桃色の桃の絵などは、金箔をほどこされた花の彫刻の広めの幅の額に入れられていることで、桃という、充実したみずみずしい果肉を桃色の球体という単純な形態として誇示する果実の、美味をめでるための特別な容器としての親しみを、私は感じとって、額を選んだ人物に親しみを覚える。

土面の色であり板やゴザや畳(少し古くなっている)の色でもある明るい茶色を背景に、というより、茶色の板の上に、猫は描かれているというより、気持よく呼吸しながらいると言うべき印象を、熊谷守一の猫たちは持っている。猫は、庭や空地や駐車場の地面に横になって自分の場所を瞬間、瞬間に確保して眠るのだが、ほとんどの猫はほぼ例外なく、もし、地面に箱や板(ダンボール製のものや、捨てられていたりする家具の引き出しだったり)があれば、ためらうことなくその上にゆっくりと横たわったり、満足そうに丸まったり伸びたり、自分の好きな格好になって眠るのである。

猫の絵の周囲の額は、それが金縁であれ銀縁であれ、いわば(陳腐な言い方ではあるけれど)人間の価値観(まあ、はっきり言って値段のたかである)はおかまいなしに、どんな箱にでも無理矢理にでも平気で入って眠る猫にとってはどうでもいいことなのだ。

ロセッティの芸術の汲めどもつきないイマジネーションの宝庫であり、かけがえのない愛の宝石であった妻のエリザベスが長い闘病の後に死亡したこととその後のいきさつは良く知られたことだがと、プルーストは「ラスキン論」の中に書いている。「エリザベスを失った苦悩の極みにあって、彼自身の生も終ったものと心底思い込んだロセッティは、刊行が予告されていた自作の詩をすべて小函に納め、彼女とともに埋葬したのだった」が、「なにはともあれ、この上なく辛い戦いに満ちていたはずの七年の歳月ののち、(その結末は、人がどう考えようと、そしてある意味で偉大さを欠いていないと考えることができるとしても、高貴さを認めることだけはできないが)、ロセッティは墓石をふたたび開かせ、小函を掘り出し、自作の詩を取り戻したのだった。」(岩崎力訳)。

『墓の彼方の回想』は、晩年のロラン・バルトの夜の読書をなぐさめたシャトーブリアンが死後、出版する目的で書いた自伝だったが、墓の中からの詩集など、エドガー・アラン・ポーだって考えなかっただろう。早すぎる埋葬をされるのは詩集でもあったわけである。