承前

アントニオ・ロペスの名が出たからには当然、私たちはビクトル・エリセの『マルメロの陽光』('92年)について触れることになるのだが、その前に、前回西瓜について「果実としてはマスク・メロンのような濃厚な甘美さに欠けて、野菜というか飲物のようでさえある」と書いたことに、少々補足しておきたいことがある。

小倉遊亀のほうれん草について触れながら、フローベールの『紋切型辞典』の「風景画」のブルジョワ的定義を引用したのだが、今回は「メロン」の項目を引用したいのである。「食卓での話題に適す。これは野菜か、それとも果物か? イギリス人はこれをデザートに食べるという、あきれたもんだ。」

しかし、小学生の頃に読んだジュール・ルナールの(自伝的で小説らしい)『にんじん』には、何かで罰を受けた主人公の「にんじん」と呼ばれている少年以外のルピック一家総勢四人(兄と姉、父母)はメロンを食後に食べ、にんじんは食べさせてもらえず、メロンの皮を豚だかウサギに与えるように命じられて、まだ充分果肉の残っているメロンを食べているところを意地悪な兄と姉に見つかって馬鹿にされいじめられるというエピソードがあったのを思い出したが、実はそれよりも印象的だったのが、もっと本を読みたいというにんじんに、父親のルピック氏(という他人行儀な書き方で、両親が登場するのである)が、読みたければ自分で書いて、それを読めばいい、と答えるというエピソードで、それはどういう意味なのか、覚えたての自給自足という言葉を思い出して、それが農民的な考え方なのかと、頭を悩ませたのを、今、思い出した。まあ、ルナールは後年、本を書くことになったわけではあるけれど――。

さて、私たちは、映画に色彩がもたらされて以来、その天然色とも呼ばれたカラー映画の色彩という特質を生かすのに持って来いであるうえに、画家というヴィジュアルな芸術家と作品を扱うことが、二十世紀初頭、見世物としてはじまった新興芸術である映画の上品な啓蒙的価値を誇示しうるようなタイプの、芸術家としての画家が主人公として登場する映画を、いわば教養として見てきたのだが、その大部分は、当然歴史的存在となった有名画家である。

全米ライフル協会会長のチャールトン・ヘストン演じるミケランジェロ(『華麗なる激情』'65年)から、エド・ハリス演じるジャクソン・ポロック(『ポロック2人だけのアトリエ』'00年)といったハリウッドの名画史系列には、名画案内とでも言うべきミュージカル・ヴァージョン(無名のアメリカ人画家をジーン・ケリーが演ずる『巴里のアメリカ人』)もあるのだが、それとは一見、違った方向の、いわばオペラの主役としてのロマンチックな自由人としての画家というイメージ(撮影の途中ルノワールがアメリカに行ってしまったのでカール・コッホが映画を仕上げた『トスカ』'40年)によっても、『ジェニーの肖像』('49年、W・ディターレ監督)のようなモノクロ映画もあり『ジェニーの肖像』のように幻想的メロドラマではなく、中年の日曜画家の恋と殺人がタブローの伝説を作ってしまうルノワールの『牝犬』('31年)とそのリメイク作品であるフリッツ・ラングの『スカーレット・ストリート』('45年)のような映画もあるし、この二本の映画の持つ奇妙なリアリティ(純粋な欲望で絵を描いた画家の絵が、売買されるものとしての高値を呼ぶ商品に変化する)が、ギャング・スターのリノ・ヴァンチュラが悪役の画商を演じることで、まるで犯罪映画のように見えてしまう、モジリアニ(ジェラール・フィリップ)の伝記映画をジャック・ベッケルが撮っているが(『モンパルナスの灯』'58年)、ベッケルはセザンヌの息子の紹介で、オーギュスト・ルノワールの息子であるジャンの助監督となり、九本の映画についた経歴を持っている。ようするにモジリアニの伝記映画は、印象派の画家の息子たちとの深いかかわりによって作られたのである(註・一)。

映画において、カラー・フィルムの発明は、トーキーほどには衝撃的ではなかったのかもしれない。映画はそもそも白と黒だけの世界だったわけではなく無限の灰色のヴァリエーションを誇ってもいたのだから。絵画を映画に登場させるのは、色彩的な華やかさと、より真実らしい表現が、カラー・フィルムによって可能になったからだと、つい思いがちだが(実際、ジョン・ヒューストンの『赤い風車』['52年]は、画面全体にロートレックの石版画の渋い色彩感を出すために、フィルターやゼラチンを使用した撮影を採用し、アカデミーのカラー美術賞を美術監督のポール・シェリフがもらっている)、『牝犬』も『スカーレット・ストリート』も、『ジェニーの肖像』も、ルノワールの『浜辺の女』('46年。盲目になった画家が登場する)も白黒の映画で、ブニュエルはカラー映画の『哀しみのトリスターナ』('70年)ではトリスターナは若い画家(フランコ・ネロ)と駆落ちするのだが、祭りの日に一張羅を着た朴訥な農民のようにしか見えないネロの演じた画家の絵が一枚たりとも登場しないことについて、インタビュー(『ルイス・ブニュエル 公開禁止令』註・二)の中で語りながら、カラーはモノクロ映画より様々なことをさらに歪曲すると思うし、「モノクロ映画には灰色もあり、それで充分だった」と言っている。

映画として撮られることのなかったシナリオ『アルバ侯爵夫人とゴヤ』(『ルイス・ブニュエル著作集成』註・三)を読むと、ゴヤはいわゆる芸術家のように描かれてはいないし、ブニュエルはインタビューで「映画化された芸術家の伝記は、私にはブリキのように思える」と語っているが、もちろん、私たちは、その後、撮られたブリキというより、プラスチックのようにピカピカした画家の伝記映画を何本も思いおこすことができる。

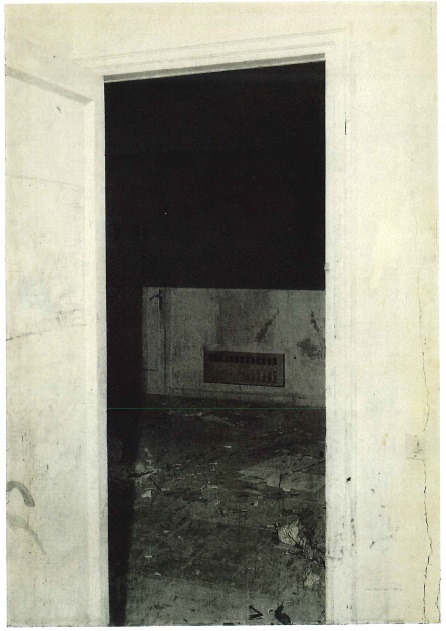

「バスルーム」1970-73 鉛筆・板に貼られた紙

さて、美術史上有名な画家の伝記ではなく、また、たいていはロマンチックな傾向のストーリーを持つフィクションに登場する芸術家としての画家でもなく、現代の著名な画家として活動をしている芸術家が、まさしく、絵筆を使って絵を描く(ペインティング)様子が映画になっている例もある。テレビのドキュメンタリーとしてよくあるアトリエの制作風景とは別の、いわば、描くことの持つエクリチュール性が様々なレベル(映画を見る者と、映画を撮る者たち、絵を描く者、彼の存在する場所を取り巻く世界のたてる音、ざわめき、広がり......)の介在と介入、を通して映し出される映画だ。

『ピカソ――天才の秘密』(アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督、'56年)は、ジャンの甥、クロード・ルノワールが、ガラスのパネルの上に、いわゆる自由闊達な大胆さで筆を走らせるピカソを反対側から撮影することで、描くことを記録する同時進行的なスリリングさが目論まれていたのだが、後年オーソン・ウェルズが『フェイク』('75年)で、モダン・アートの贋作専門家を登場させ、彼はキャンバスに程良い大きさの丸を描きながら、秒単位で世界一多額な金を稼いだ画家、と説明し「ピカソ」という署名を、丸い輪が一筆がきされたキャンバスにする。時はまさしく金なりなのだ。

しかし、もちろん、画家にとっての「時間」はイロニックに金銭に結びつくだけのものではない。

まず、陽光がある。移ろいやすい光のまなざし――。

ビクトル・エリセの『マルメロの陽光』は、二十世紀の本格的リアリズム絵画を描くスペインの画家アントニオ・ロペスがコンクリートとレンガで両隣のレンガの塀とマドリードの街路から仕切られている自宅の庭で、マルメロの果実の実った枝を描きはじめ、描きおえることなく中断することになる秋の数日間を記録した映画である。

一九六十年代半ばに移り住んだマドリード北部のアトリエ兼住居は、何度ものメンテナンスがおこなわれたようで、油彩と鉛筆画を含めて何枚もの、工事中と思われる室内が描かれているし、バス・ルームの日用品の置かれたガラスの小さな棚と鏡と洗面台の描かれた油絵も、同じバス・ルームの別の位置にある便器と洗濯機置場らしい空間、陶器製の洗濯用の流し、タイルの壁面にうがたれた窓を描いた油絵も、古い家らしく水道の水に含まれている鉄分の色らしい赤茶色の汚れや、陶器の洗面台に置かれたままになっている使い古した安全カミソリの刃は錆ついているし、蓋を閉じた便器の足もとには煙草の吸い殻(フィルター付きではない)が落ちている始末で、画家夫妻は世界中の女性誌のカラー・グラビアのページを飾る美しく整理されたインテリア写真の部屋の空間とはまったく無縁の、そしてさらには、私たちが映画やテレビや写真という映像などを通して見たことのある、制作の現場であるアトリエ(ほとんどは秩序ある芸術家的な乱雑さと、それと同じ豊かな色彩)とも、〈工事中〉の室内とは言えまるで異なるのだ。

そのせいで私たちは、アントニオ・ロペスの住居の内部が描かれた連作を見ていると(エリセの『マルメロの陽光』を思い出すのは当然のこととして)、1960年生れのスペインの映画作家ホセ・ルイス・ゲリンの『工事中』('01年)や『シルビアのいる街で』('07年)を思い出すことになる。(この項つづく)

「アトリエの内部」1970-71 鉛筆・紙

註・一 父親の描いた絵が、それを描いた画家の手もとを離れて以後、絵画市場でみるみる値上りしていくのを見ていたジャン・ルノワールはその値段を「天文学的数字」と自伝の中に書いているし、『牝犬』、『モンパルナスの灯』は、そうした市場と画家の関係についての見事なリアリズムのスケッチと言えなくもないだろうし、ストローブ=ユイレの『セザンヌ』('90年)は印象派の絵画市場のしばしば天文学的な価格ではなく、セザンヌの風景画が収蔵されている美術館のいかめしい鉄の門扉が排他的な精神病院か刑務所のように閉ざされるラスト・シーンによって、絵画が美術館という空間に収蔵=収監されることを示すのである。

註・二 『ルイス・ブニュエル 公開禁止令』(トマス・ペレス・トレント、ホセ・デ・ラ・コリーナ 岩崎清訳 フィルムアート社)

註・三 『ルイス・ブニュエル著作集成』(杉浦勉訳 思潮社)