根に近い茎の部分が濃い桃色から薄桃色、淡い緑から濃い緑色、ギザギザの切れこみのある葉の裏側のやや黄味がかった緑、と一茎の瑞々しくピンと張ったほうれん草の描かれた小さな絵の掛け物(「采」)は、村越画廊の桜井さんの引っ越したばかりのお宅で拝見した。地味な色の衣装を着た雛人形と一緒に飾られた小倉遊亀のほうれん草の穏やかな色彩と線のリズムは、菱餅や桃の花や菜の花をあえて飾る必要のない程の存在感で春を告げていた。

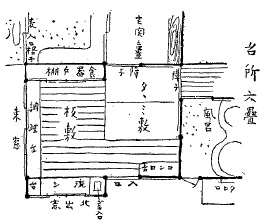

それで思い出したのが小倉遊亀の「わたくしの台所」という随筆である。「暮しの手帖 300号記念特別号」(02年)に再録されているのを読んだ時、子供の時分、それを読んだことがあるのをはっきり思い出したのだが、1950年4月の7号の雑誌に掲載された文章なのだから、私はまだ三つにもなっていなくて、もちろん、家にあったバックナンバーを後年読んだのだが、質の悪いザラザラした紙に印刷された二枚の台所の写真(着物姿のおばあさんと思えた――実は55歳だったのだ!――の日本画家の写真の方はともかく)と台所の平面図になぜか心がひかれたのだった。再録された誌面を改めて見ると、花森安治の描いた雛人形と雪洞のカットが三段組で組まれた随筆欄のタイトルの右に入っていて、その印象もあってか、小さな台所の写真が人形の家のように愛らしく、きれいな印象として残ったのだろう。

六畳の広さのうち二畳分だけは普通の床の高さで畳を入れ、後は板敷というのが「私のみそ」で一尺下った「板敷のところに窓に添つて調理台、流し、壁にそつた食器戸棚を作りつけて」ある工夫のおかげで、台所で立ち働いている時、一尺高くなっている二畳の端にちょいと腰をかけて休めるし、そこで食事をすれば、料理や食器を坐敷へ運んだり下げたりする手間も省けて主婦にはありがたい、と小倉遊亀は書いている。

「鍋、ざるの類、一切の荒物はなるべく外に出し放しにせず、それぞれ入れるところにしまつて、一間餘りの調理台の上は料理さへ了ればさつぱりと片づけて置くようにし、何か花一輪挿して置きますが、時には思はぬ構図をこんなところから見出すこともあ」るわけだから「そこらで買つてくる茶碗類は、安ものでも、美しいもの」でなければならず「色々の形をした美しい藍手の皿や鉢が無造作に並んでゐるのも、それが、調和のとれた厨房の中であれば、一つの畫題でもあるのでせう。」

小倉遊亀の絵には、花を生けたり果物や野菜、時にはケーキ、時には灰皿として煙草の灰が入れられたりする様々な美しい器(美しい古九谷もあれば土物(つちもの)もガラス器も、塗物も)の描かれた絵の中で、いろいろな大きさの染めつけの鉢(あきらかに食器として使われる鉢である)に、その時々の季節の花(小倉家の庭から切り取られてきたのだろう)が生けられたものが何枚かあるのだけれど、その中の一枚「花屑」(1950年)は、「わたくしの台所」で書かれている窓辺の調理台から生れた「思はぬ構図」の一枚かもしれない。

九谷焼きの鉢には八重咲きのクチナシ一輪と桃色の可憐なナデシコ一輪、紫色のキキョウが二輪、クチナシの花の大きさから見て、器に描かれた蓮の花と映りのいいこの器は蓋附きの煮物碗なのだろうから、ちょっと前まで何か季節の野菜の煮物(たとえば、白ズイキと絹サヤとか、冬瓜の煮物)が入っていたのかもしれない。ガラス戸(灰色の曇りガラスが六つに区切られた窓枠の下二つには目隠し用に入っている)から差し込む柔らかな光が、まずクチナシの白い花弁にあたり、磁器のなめらかに光る青味がかった白い肌を柔らかい光で反射させ、桃色というより、まさにナデシコ色のナデシコは反射する光から少しだけ外れた、調理台か食器棚の上の板の淡いグレーの淡い光の中で愛らしく花開いている。

美術工芸品としての器ではなく、日常的な食器として使われる器は、たとえば、「故郷の人達」(1929年)に描かれた女性たちの中心にも置かれている。昔風の髷(まげ)(頭のてっぺんに二つの輪っかを結いあげて、残りの髪は短いお河童に切りそろえた)に結った幼い少女が熱心な様子で鉤針編みの目を黄土色の毛糸で作っている様子を、畑仕事中に一服しているらしい、藍や灰色や茶色の野良着を着た四人の女たちが見守っている空間は、野外とも室内ともつかない抽象的に薄茶色の濃淡で平面と壁面が暗示されているだけなのだが、女たちと少女の中心に置かれた九谷の鉢(入れられているのは駄菓子の類いだろうか)と、吸管(きせる)を持った女が使っている渋い緑色の灰おとしの陶器で、そこが室内であることがわかる。

ところで、ほうれん草と言えば「暮しの手帖」のあれは何年ぐらいの号だったのか、東京オリンピック以前だったと思うのだけれど、読者アンケートの「よく食べるおかず」というベスト・テン形式の特集をやっていたのだったが、一位は「ほうれん草おひたし」だった。これというか、こんなものを「おかず」と言うのかと驚いたので、姉も私も覚えているのである。おかずには違いないが、ほうれん草は副菜だろう。それより何年か前、小津安二郎の『お早よう』(59年)では、買物帰りの長岡輝子が御近所の高橋とよに、ほうれん草がこんなに高くなったんじゃめったにおひたしも食べられないわよ、ねえ、奥さん、と言うシーンがあったのを思い出した。

さらに、あれは二十代の半ば頃だったか、女性編集者と姉と三人で東北旅行に行き、岩手の花巻でお昼を食べた小さな食堂のカツ丼に付いていたみそ汁に入っていた緑色の肉厚で柔らかいのにサクッとした歯ざわりの、食べたこともない菜っ葉のおいしさにびっくりして三人が思わず店の女主人に、この菜っ葉は、なんですか? と訊くと、何を聞かれているのか理解できないという顔をするので重ねて質問すると、この人たちは頭だか舌が、もしかしたらそのどっちもがどうかしてるのではねえべか、という、たじろぎ気味の表情で、無愛想に、ほうれん草だげど、と言うのであった。姉も私も時々、あのほうれん草の味を思い出して、あんなの食べたことがない、と言いあう。それどころか、あれは、ほうれん草なんかじゃなかったのでは? と言いあう。

小倉遊亀の描くほうれん草は、あの味がするのではないだろうか。

もう一つ、思い出したのは、フローベールの『紋切型辞典』の「風景画」の項目。「つねに『ほうれん草料理』」。

油絵の風景画には緑色の絵具が褐色に変色してしまったものが多いけれど、時間のたったほうれん草料理もしゅう酸のせいでベチャベチャとした褐色になるし、まさしくこのブルジョワの紋切型は正しいではないか。

さて、最後に附け加えておきたいのは、11回目の「入浴図」の中で触れた五右衛門風呂のことである。小倉遊亀の随筆に添えられた平面図の台所の隣りの風呂場なのだが、風呂桶がひょうたんの形をしているのが、なんとなく気にかかっていた。風呂場の広さは平面図で見るかぎり一坪だろうから、浴槽が二つあるというのも広さからいって考えにくい。たまたま行きつけの美容室で「家庭画報」(2017年4月)を見ていたら、関東大震災後に同潤会の手がけた木造戸建の江古田分譲住宅(1934年)が当時のまま管理保存されていることが紹介されていた。(「住宅遺産 名作住宅の継承」第12回)。写真中心で住宅の平面図は記事中に紹介されていないのだが、復原された五右衛門風呂の写真は、まさに小倉家の風呂の形そのままである。二つある湯桶の小さい方は、写真を見て得心がいったのだが、上り湯がこちらに入っているのだろう。小倉の描いた平面図では、外に付いているタキ口から沸かすわけである。

子供の時、親類の家で庭に建っている小屋で五右衛門風呂に入ったことがあるのだが、思い出してみれば上り湯用の小さな鉄の湯桶があったのだった。

そして、お風呂と言えば、と思い出すのは、成瀬巳喜男の『浮雲』(55年)の森雅之と二人の女優の入浴シーンと、『薔薇合戦』(50年)で化粧品会社の女社長である妻を風呂場に閉じ込め、外の焚き口からじゃんじゃん火を焚いて熱中症にさせて(多分)殺そうとする夫のエピソードである。この映画の風呂桶は木製だった。成瀬巳喜男は本当に不思議な監督なのだ。