久しぶりにパソコンを買いかえた。

長年使っていたノートパソコンの調子が悪くなり、奮発して最新モデルのLet's noteを手に入れたのだ。

さっそくWordを立ちあげて文字を入力してみると、ちゃんとフォントを指定しているのに、なぜかいつもの見慣れた書体にならない。

そう言うと、いかにもこだわりのフォントがあるように聞こえるけれど、そんなことはない、ただの〈MSゴシック〉である。

〈MSゴシック〉といえば、Microsoft Officeの標準フォントとしてWindowsユーザーにはおなじみだ。

いわゆる「凡庸な書体」の代表格で、正直にいって「美しい」とは言いがたい。こんなに広く知られていて、たくさん使われているわりに、本や雑誌、広告のポスターやテレビCMなど「デザイン」の領域では見かけることがない。

しかし私は、昔から〈MSゴシック〉の愛用者である。

特に原稿を書くときは、あえてWindowsで、もっぱら〈MSゴシック〉を使う。

正確に言うと、まず手書きで紙にアイデアをメモしてから、〈MSゴシック〉で下書きをし、ある程度まとまったところで明朝体に変え、次にMacintoshにデータを移して別のフォントで推敲し、最後はできるだけ掲載される媒体と同じフォントを使って読み直す。

清書に近づくにつれて、少しずつフォント指数を上げていくのである。

「フォント指数」という言葉は私の造語で、書体のハレとケをあらわすようなものだと考えてもらいたい。

最初から文豪気分の出るフォントで書こうと試みたこともあるが、どうしてもうまくいかない。

とりとめもない思いつきや、文章にさえなっていないものを、美しい書体で見せられることに耐えられないのだ。自分の書くものが、どうしようもなくつまらない、価値のないものに思われて、考える気力すら失せてしまう。

だから最初は「分相応」な〈MSゴシック〉を使って(ごめんなさい)、自分自身に向けて、自分ひとりのためだけに書く。誰かに読んでほしいという気持ちが生まれてからフォントを変える。

すると不思議なもので、視座が変わるというか、文字の引力にひっぱりあげられるというか、それまで気づいていなかった考えが新たに浮かんだり、直すべき部分が見えてきたりする。

つまり私は、かなり明確な意思をもって、〈MSゴシック〉を選んでいるわけです。決して惰性ではなく。

ところが新しく入手したパソコンでは、〈MSゴシック〉の字のかたちが以前とは違っている。

どうやら最近のパソコンはディスプレイの解像度が高くなり、印刷したときに近い状態で画面表示されるようになったらしい。

何も勝手に書体が変化したわけではない。これが本来の、書体見本帳に載っている〈MSゴシック〉で、今までは単なる画質の具合でかりそめの姿が見えていただけなのだ。

ほお、と思うと同時に、愕然とした。

ふつうの人は画質が良くなったと喜ぶのだろうが、私の場合は書体の違いが気になって仕方がない。

以前のような見え方にするため、線幅を細くしようと倍率を変えてみると、文字の表示サイズが小さすぎて使いものにならない。そこで解像度の設定を下げると、今度は画面が異様に狭くなる。ああ、困った。事態は絶望的である。

なぜわざわざ高いお金を払って、そんなことに悩まねばならないのか。

初めて自分のパソコンを手に入れた10代のころから、20年近くずっと、ほぼ毎日、当たり前に見ていたものは何だったのか。身のまわりを見渡してみても、それほど長く使い続けてきた道具はない。

何だか急に寂しくなった。

そんな感情を抱いたことに、自分でも驚いた。

「おはようございます。gooです。」(NTTレゾナント/goo、2005年)

コンピューターのなかだけで出会っていた書体。

名前があるようでない書体。

本来なら私たちが紙メディアで目にすることはない、くだんの文字を、10年以上前の広告に発見することができた。

2005年に発表された、検索ポータル「goo」の新聞広告である。

この広告は、画面上でしか見ることのできない〈MSゴシック〉の状態を再現するために「コピーを決めたらまずWindowsで打って、それを画像データとしてキャプチャして、Macに持って行ってデザインして」作られているそうだ(「広告批評」2005年12月号)。

各新聞社独自のクラシックな新聞明朝にまじって、そこにあるはずのない文字が忽然と紙面に出現する違和感。

それは2005年の時点において「コンピューターの文字」に対する共通認識がそういうものだったことを示している。この文字が並んでいる様子から、パソコンでメールをしたり、インターネット上の掲示板を連想する目がすでに養われていたということ。

その感覚は、テレビゲームに出てくるようなドット文字をイメージしていた90年代とも、そしてスマートフォンの文字が浸透した現在ともまた違う。

たった十数年のあいだに、私たちの文字を見る目は明らかに変化している。

「KUMON企業広告」(KUMON、2001年)

この前後に起きたことを考えるために、2001年の「KUMON」の広告を見てみたい。

まったく笑顔を見せず、正面からまっすぐにこちらを見つめている子どもの声。

「ぼくは今、何を勉強すればいいんですか?」

その声に、子どもらしい、明るい無邪気さはない。

一見して企業のイメージ広告とは思えない、まるでビジネス文書のような書体に違和感がある。

これは平成元年に誕生したデジタルフォントで、その名も〈平成角ゴシック〉という。

デジタルフォントの流通・普及促進を目的に、ワープロやパソコンを使用する一般ユーザー向けのフォントとして開発された。

広告のターゲットである親世代が子どもだったころには存在しなかった、「個人」のために生まれたフォント。

その文字によって変換された少年の声は、生まれたときからコンピューターが身近にある世代とのギャップを浮かび上がらせている。

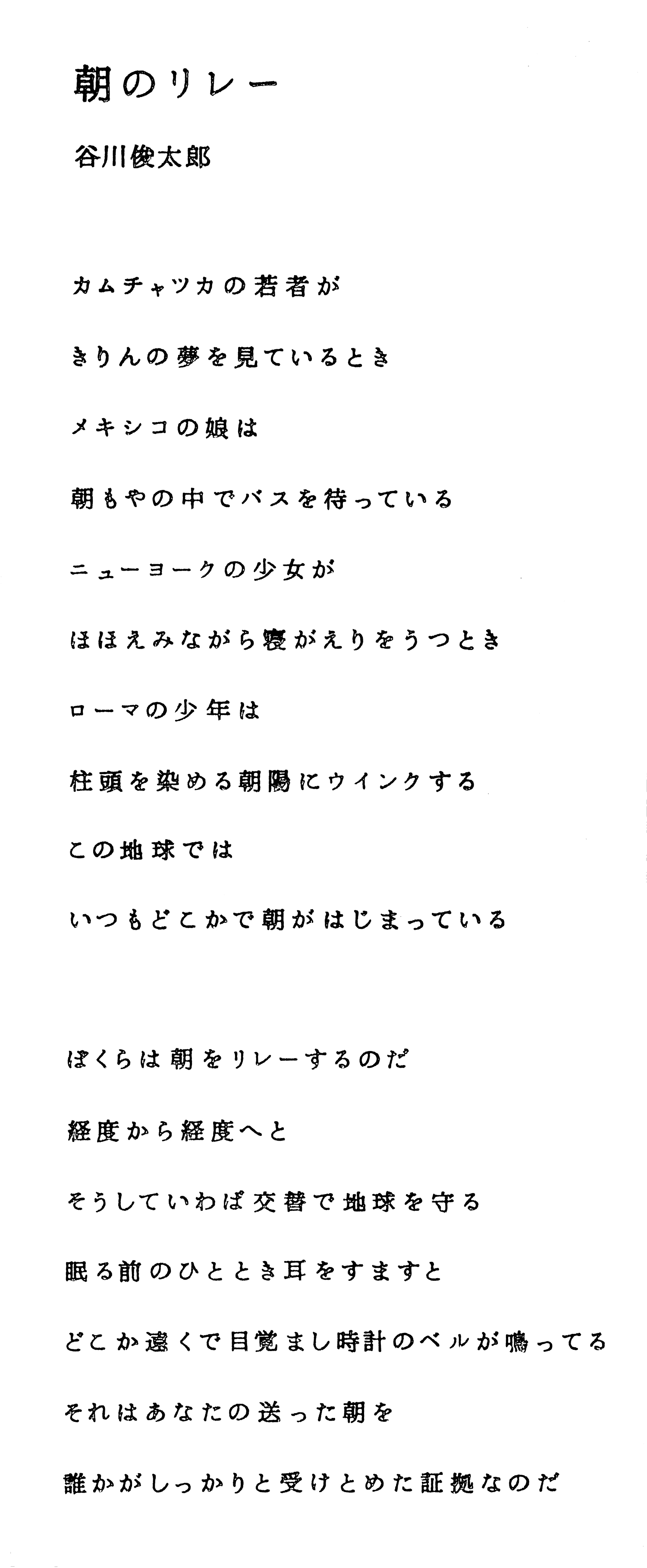

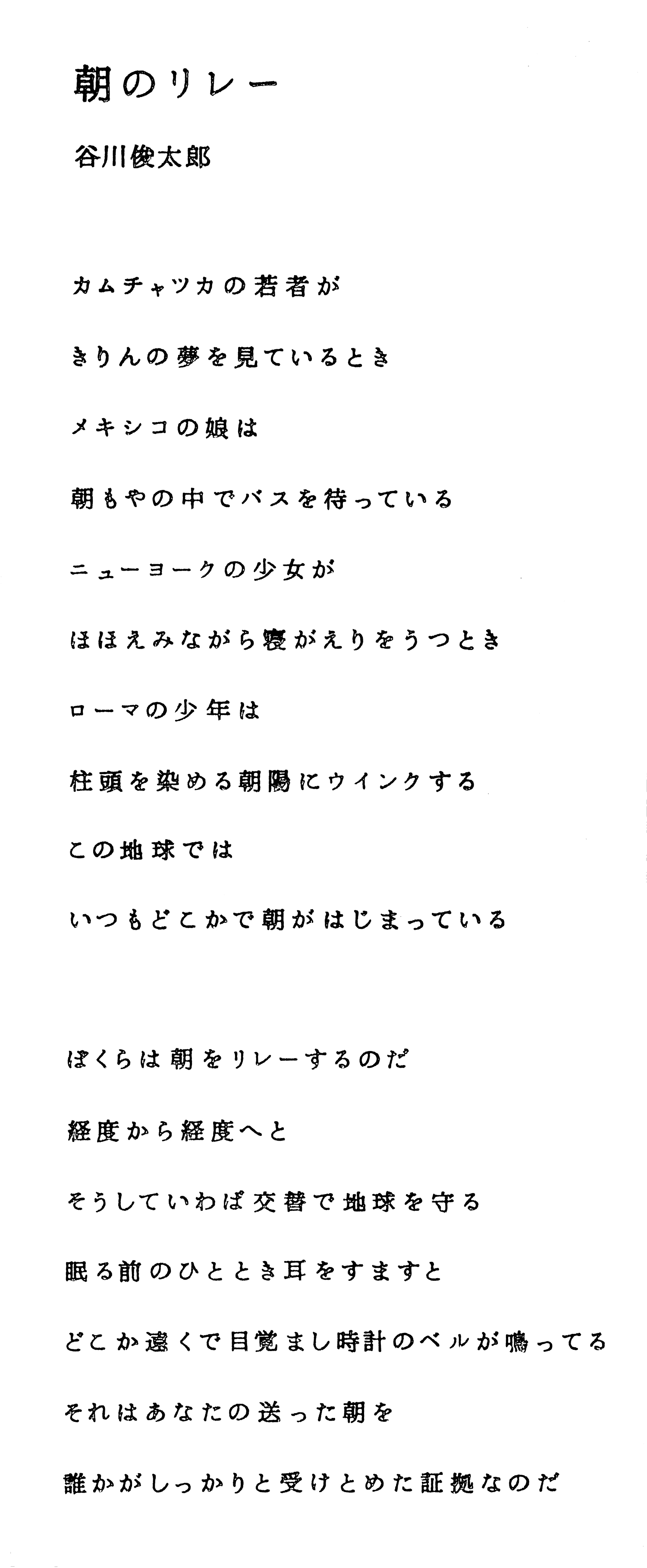

「朝のリレー」(ネスレジャパングループ、2003年)

DTPが急速に普及する一方で、その昔は当たり前だった活版印刷の活字にノスタルジーが生まれたのはこのころだったのだろうか。

大日本印刷の金属活字鋳造・組版部門が閉鎖された2003年。

その年に大きな話題となったネスカフェの広告「朝のリレー」は、谷川俊太郎の詩を活字で組んだ作品だ。

ごくシンプルな文字組みに見えるけれど、実際の工程はそう単純ではない。本物の活字を「一文字ずつ活版で打ってもらって、それをスキャナで取り込んで字詰めや行間を調整」(「広告批評」2003年12月号)した。アナログな手法にこだわったというより、むしろデジタルらしい作り方ともいえる。

デジタルフォントを使えば必要ない手間をかけてまで、なぜ活字でなければならなかったのだろうか。

この広告が作られた2003年は、アメリカがイラクに戦争をしかけた年である。

直前まで、まさかそんなこと起こるはずないよね、と、友達と話していたのを思い出す。

世界中を結ぶデジタル網で流れた、コンピュータ制御による戦争のニュース。悲惨な写真や、ミサイルの光線が次々に発射される映像を、あのころの私たちは、家族や恋人といっしょに朝のコーヒーを飲みながら目にした。

そんな日々が過ぎてしばらく経ったころ、何気なく眺めた新聞広告で「朝のリレー」の活字が目にとびこんできた。

そこにあるのは、確かに見覚えがある、懐かしい温もりのある文字だった。

でも既視感だけではなく、違和感も覚えたのだ。

本当はそこにあるはずのないもの。

いつの間にか私たちの日常から失われたもの。

作り手にそんな意図があったかどうかは伝わっていないけれど、多くの人々がこの広告に強い印象を受けたのは、忘れていた大切なことを思いだしそうな気がしたからではないか。

「サントリーモルツ」(サントリー、2000年)

「モバイルSuica」(JR東日本、2006年)

「目指してる、未来がちがう。」(シャープ、2010年)

ところで、そんな時代に広く受け入れられた新しい書体といえば、〈丸明オールド〉を忘れるわけにはいかない。

2000年の「サントリーモルツ」広告キャンペーンで使用されたことで注目をあつめ、2001年にフォントとして発売されるやいなや広告の世界で大流行した。

その人気は凄まじく、一時期はメディアで見ない日がなかったほどだ。食品や飲料系広告のほかにも、JR東日本の「モバイルSuica」や、シャープの企業スローガンが記憶に新しい方も多いだろう。

今までにない「丸明朝体」というジャンルの書体であり、コンピューターの文字とも、写植とも違う独創的なデザインなのに、どこかレトロで安心感がある。この文字でかかれた言葉は、目でなぞるように味わい、自然と何度も反芻したくなる。

そのルーツは意外にも活版活字にあるという。

夏目漱石の『吾輩ハ猫デアル』初版本の復刻版に使われていた活字のかなから着想を得て、デジタルの制作環境で作られた。古いけれど新しい文字、まさに本連載で扱ってきたような「ブギー・バックな書体」だ。

この書体が人気になった理由も「既視感」と「違和感」の絶妙なバランスにあると思うのだが、さて、どうだろう。

パソコンを買いかえて以来、どうにも考えがまとまらない。

結局、高解像度ディスプレイの設定をわざわざ最小に落として使っている。豚に真珠とはまさにこのことである。

そうだ、こうなったら、前に使っていたのと同じパソコンをまた手に入れるほかはない。今のうちに2、3台買いだめすればいいのかもしれない。

ただ、あのパソコンは重すぎて、持ち歩きが辛かった。とかくに人の世は住みにくい。