新米の季節でございますね。この十数年は、スーパーに売っているどんなお米を、一年のいつ食べても大抵おいしいように感じるのだけれども、新米と聞くとやはり心躍る。新しいお米である。日本人はお米を食べて生きているので、体の一部が新調されるような感覚があると言っても過言ではないだろう。

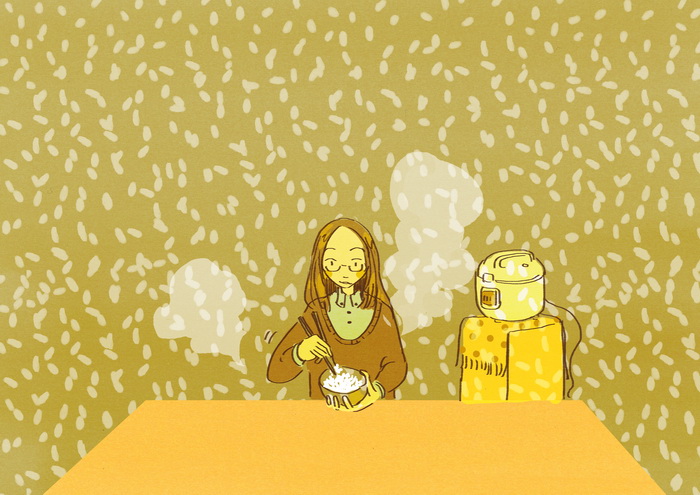

いや、わたし自身がお米を死ぬほど好きだというわけではないと思う。どちらかというと、パンやうどんのほうが好きかもしれない。しかし、お米を食べない日が続くと落ち着かなくなるし、そのことに気が付いたら、もう居ても立ってもいられずにお米を求める。時間と気力があればごはんを炊き、なければ牛丼屋に駆け込むかお弁当を買ってくる。パンやうどんには、そういう切迫感はない。あくまで、食べるとうれしい、という次元のものである。なので、パンを焼いた時よりもうどんを茹でた時よりも、ごはんを炊いた時のほうが何倍も、いい仕事をした! という気分になる。一回で2合炊くと、向こう3日ぐらいはごはんが食べられる、という安心感と同時に、自分の生活を少し良くした、という感触がある。わたしにとって炊飯は、洗濯と並んで、二大「とにかくやったら気が晴れる家事」なのだった。

実際、お米が炊けるようになってからとそれまででは、世界が違うような気がする。わたしは、母親とあまり好きな食べ物が似ていないので、わりと昔から自分で簡単な料理をしていて、うどんやパスタやじゃがいもといったメジャーな炭水化物の調理は手がけていたのだが、お米を日常的に炊くようになったのは最近のことである。なんというか、漠然とした話で申し訳ないのだが、炊ける気がしなかったのだった。

どうしてあんなに頑なそうなつぶつぶが、水分を含んで炊飯器の中でふっくらするのか。炊飯器という、それなりの大きさの専用の機械が必要なことも、わたしの敬遠に追い討ちをかけた。煮る、焼く、揚げる、という作業によって、食物が加熱されて食べられるようになることは理解できる。目に見えて、色や形や硬さが変わったりするからだ。けれども、炊飯器の中で何が起こっているのかは見当もつかない。神秘ですらある。小学生の頃、キャンプに出かけて「はんごうすいさん」でお米を炊いたことがあるのだが、あれで炊飯の謎が解けるどころか、よりわけがわからなくなった。どうしてあんな豆みたいな形の容器を使うのか。しかも妙に深々としている。時間もすごく掛かったし、お米って難しい、と思うだけだった。

そもそも、人はどうしてお米なんてめんどうなものを食べようと思ったのか、という話をしたことがある。炊飯器が中で何をやっているのかわかっている人にさえ、お米は複雑な食べ物だと思う。収穫して、脱穀して、精米して、糠が薄くなるまで根気よく洗って、炊いて、けっこう待って、やっと食べられる。パンも大概だと思うけれども、お米も難しい。きゅうりなんか、収穫したら洗ってすぐに食べられるというのにである。しかし、炭水化物という概念がなさそうな太古の昔から、手間がかかってもやっぱりこれだろ、ということだったのか、とにかく日本の人はお米を選んだ。

お米を含まない食事は、「楽しみ」であって「腹ごしらえ」ではない、とわたしはいまだに思っている。お米以外のものを食べた時の「おなかいっぱい」は、どうしてもお米を食べた際のそれには及ばない。どれだけ苦しくても、この満腹感はしかし、2時間後には雲散霧消しているのではないか、また次の食べ物を探すのか、因果な......、という無常さは、お米にはない。お米を食べたので、次の食事までぜんぜん持つ、と自信を持って生活ができるのである。お米にまつわる腹持ち信仰は根深い。

いつも食べているお米なのだから、特別おいしいわけでなくても仕方がないと思う。しかし、新米の季節がやってくるのである。複雑な過程で口に入るお米が、来る日も来る日もうまいわけだ。基本的には、人より動物のほうが合理的でえらいと思っているのだけれども、人間に生まれてよかった、と感じ入るのは、そういうことに気が付いた瞬間である。