「リラックス」が〈中ゴシックBBB〉を伴侶に定め、90年代にはなかったエディトリアル・デザインを展開していた2001年。

講談社から新しいファッション誌が創刊された。

その名は「Style」。

20代後半の女性をターゲットに、コンサバ系の上品な通勤スタイルを紹介する雑誌である。

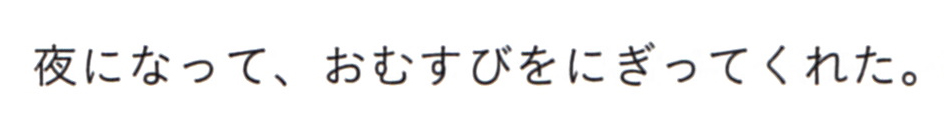

表紙をかざったのは、秋色のジャケットをクールに着こなす米倉涼子。

モデルから女優に転向して間もなく、話題のドラマに出演して世間から注目をあつめていたが、主演作はまだない。

「ドクターX」が大ヒットする10年以上前のことだ。

「Style」(講談社、2001年11月号)表紙

この雑誌こそ、後に「リラックス」復刊号(2016年)の表紙コピーで使われる〈こぶりなゴシック〉の初舞台だった。

「Style」(講談社、2001年11月号)目次

さて、〈こぶりなゴシック〉でかかれた最初の言葉は、何だったのだろう?

「Style」(講談社、2001年11月号)目次(表紙写真のクレジット)

「モデル」である。

目次ページの一番上にある写真のクレジットだ。

決して華々しいデビューではないけれど、ファッションや美容ページのキャプション、占い、読者アンケートなど、全編を通して登場し、違和感なく誌面にとけこんでいる。

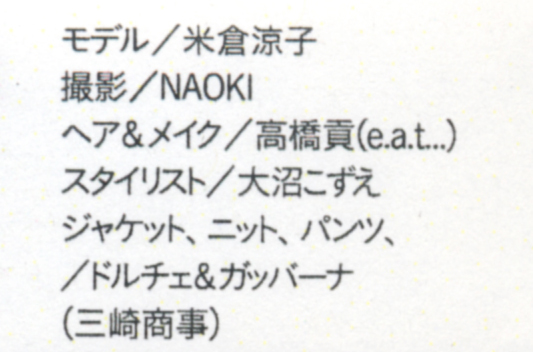

「Style」(講談社、2001年11月号)キャプション(米倉涼子のStyle in Style 秋、深まって......愛しの「レザー&ファー」)

「Style」(講談社、2001年11月号)キャプション(〈連載・藤原美智子 教養としてのメイク〉第1回「新鮮の赤口紅」)

「Style」(講談社、2001年11月号)キャプション(恋も仕事も星次第!ホロスコープ"転機"予報)

でも当時の〈こぶりなゴシック〉は、読者どころか、デザイナーや印刷関係者にさえ存在を知られていない「ドクターX」ならぬ「フォントX」だった。

資料によれば、〈こぶりなゴシック〉が凸版印刷の専用書体としてリリースされたのは2002年とされている。つまり「Style」創刊のほうが早い。

はたして、どんな事情があったのだろう。

「Style」は、「ViVi」や「with」などの人気女性誌を擁する講談社にとって、21世紀初の創刊となるファッション誌だった。

時代の流れを考えればDTPで制作するのが妥当である。ところが、創刊準備の段階では、ある問題が現場を悩ませていた。

それは、既存のデジタルフォントに、イメージに合う中ゴシック体がどうしても見つからない、ということ。

写植の時代を代表する中ゴシック体は、写研書体の中でも金字塔といわれる〈石井中ゴシック〉だ。

編集者やデザイナーの本音を言ってしまえば、「DTPでつかえる〈石井中ゴシック〉がほしい」。

しかし、写研はデジタルフォントをリリースしていない。

前に述べたように、「リラックス」が2000年のリニューアルで選択したモリサワの〈中ゴシックBBB〉は、デジタル時代に生まれたフォントではなかった。もともとは写植の文字盤として、写研書体が主流だったころからずっとつかわれていた書体だ。

DTPの普及とともに、90年代とは比べものにならないほど露出が増えていたが、それはつまり、他に選択肢がないという事実をあらわしてもいた。

そんな状況を打破するべく、書体メーカーの字游工房が〈游明朝体〉と同時に開発を進めていたのが〈こぶりなゴシック〉である。従来のデジタルフォントにはなかった、石井書体の流れを汲む優しさと温かさのあるデザインは、字游工房が写研出身者によって創立された会社だったことが影響しているのかもしれない。

このときプロトタイプに過ぎなかった無名の書体を見出し、出版社に提案したのは凸版印刷だった。

それまでの凸版印刷は、男性誌やグラビア週刊誌などの受注が多く、あまり女性誌向きではないと思われていたようだ。そこへ持ち上がったのが「Style」創刊の企画だった。なんとしても、発行部数が多い大手出版社の創刊誌を手がけ、女性誌進出の足がかりとしたい。そのためのセールスポイントのひとつとして、デジタル時代の〈石井中ゴシック〉を提案しようと考えたのだ。

本当なら〈游ゴシック体〉になるはずだった書体は、こうして急転直下のデビューを果たすことになる。

太すぎず、細すぎず、本文にもキャプションにも用いる中ゴシックは、日本の雑誌づくりにおける基盤のような存在だ。

その書体を置き換える難しさを十分に自覚していたからこそ、以前の面影もないほど誌面を刷新した「リラックス」に対し、「Style」の場合は、同じ方向性のデザインを、いかにDTPで再現するかに重点が置かれていたように見える。

その結果を現在の目で見れば、〈こぶりなゴシック〉は無事に役目をはたしたといえるだろう。

でも、〈こぶりなゴシック〉でなければ発見できなかった、自らの居場所は「クウネル」(マガジンハウス)だと思う。

「クウネル」(マガジンハウス、2004年5月号)表紙

昔の記憶を頼りにバックナンバーを探してみたら、スタイリストの岡尾美代子さんが住んでいた家だった。グレーの絨毯敷きの床に、たくさんの本が無造作に積まれ、窓から白い陽がさしこんでいる、居心地のよさそうな部屋。この写真が表紙になった2004年5月号は、いまも手元にある。

そのころ私がひとりぐらしをした部屋も、さえないグレーのカーペット敷きで、表紙を見た瞬間、ドキッとして、目の前の景色がふわっと浮きあがったみたいに気持ちが揺れて、あのときの高揚感は忘れられない。

ドラマに出てくるようなデザイナーズマンションじゃなくても、機嫌よく、素敵に暮らすことができること。話題の高級レストランじゃなくても、田舎のおばあちゃんがこしらえたような日々のごはんに幸せを感じられること。何気ない、ささやかな生活に、新しい価値を与えてくれた雑誌。

それまでにも「暮しの手帖」のように「食」と「住」をテーマにした雑誌はあったけれど、独身の、何者でもない二十代の女性が、自分のための雑誌だと思える「ライフスタイル誌」は初めてだった。そして、その独自性を支えていたものがフォントだった。

「クウネル」(マガジンハウス、2004年5月号)キャプション

「クウネル」(マガジンハウス、2004年5月号)キャプション

「リラックス」で最新の流行を追っていた〈中ゴシックBBB〉の、小回りがきく機能的なイメージに対し、〈こぶりなゴシック〉でかかれた言葉は穏やかで、スピード感には欠けるけれど、そのぶん地に足がついている感じがする。

その個性はまさに「クウネル」という雑誌が伝えようとしていたスローライフの思想とリンクするものだったのではないだろうか。

2003年に創刊した「クウネル」は、前年に「an・an」増刊として準備号が刊行されている。そのとき使われていたのは〈中ゴシックBBB〉で、創刊号から〈こぶりなゴシック〉に置き換わると同時に、奥付に記された印刷会社も、大日本印刷から凸版印刷へと変わった。

「クウネル」(マガジンハウス、2002年4月創刊準備号)表紙

「クウネル」(マガジンハウス、2002年4月創刊準備号)キャプション〈中ゴシックBBB〉

「クウネル」(マガジンハウス、2003年11月創刊号)表紙

「クウネル」(マガジンハウス、2003年11月創刊号)キャプション〈こぶりなゴシック〉

印刷会社を変えた理由が〈こぶりなゴシック〉を使うためかどうかはわからない。

しかし、いま改めて準備号を眺めてみると、レイアウト自体は創刊後とほとんど変わらないのだが、明らかな違いがある。

潔い余白。文字間をつめ、行間を狭くした写植時代のスタンダードな雑誌の組版とは違う、風通しのいいレイアウト。

でも、それだけでは「クウネル」にならない。

2016年にリニューアルされるまでの10年以上にわたって、「クウネル」を「クウネル」たらしめていたのは〈こぶりなゴシック〉だと思う。

もはや〈石井中ゴシック〉の代用品ではない。

〈石井中ゴシック〉には手拍子のようなビートがあるが、〈こぶりなゴシック〉のリズムはもうすこしやわらかくて、手のひらでおむすびをにぎるときの感じに似ている。

指と手のひらを丸くして、空気を含ませるように、きゅっ、きゅっと、テンポよくにぎったおむすびの文字。

その印象は、明朝体の本文に使われている〈游築五号仮名〉にも共通していて、〈こぶりなゴシック〉の読み心地とよく似ている。それは決して気のせいではなくて、じつは、〈こぶりなゴシック〉は〈游築五号仮名〉の骨格をベースにして作られたものだそうだ。

ふたつの書体に通い合う心拍が、光と風のゆきわたる部屋のように、居心地のいい誌面をつくりだしている。

その部屋を訪れるために、私は「クウネル」を読んでいた。

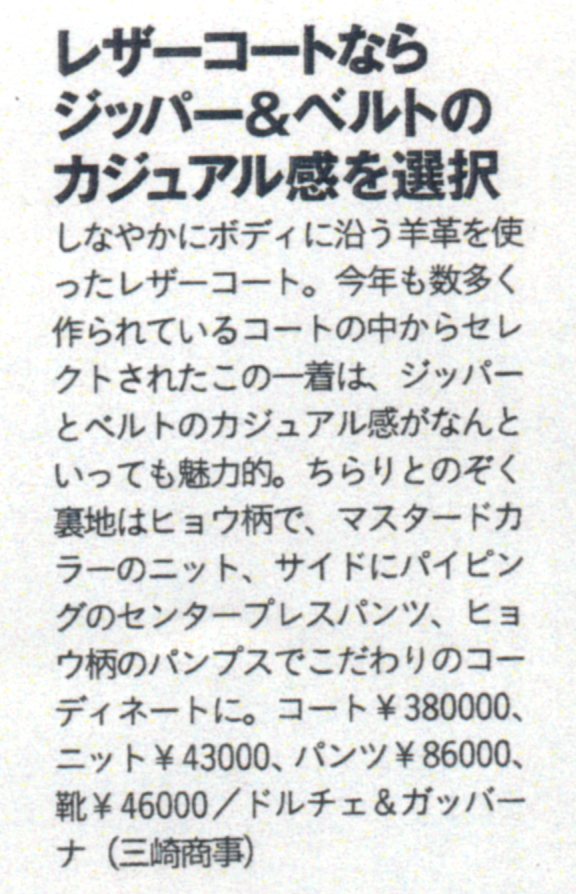

「クウネル」(マガジンハウス、2004年5月号)本文(高山なおみ「佐藤初女の台所にて。」)

「クウネル」(マガジンハウス、2004年5月号)キャプション(高山なおみ「佐藤初女の台所にて。」)

ライフスタイル誌の旗手となった「クウネル」が、地方のタウン誌やリトルプレスの誌面に与えた影響は大きい。2000年代の半ばから、いかにも「クウネル」風のレイアウトが流行し、だけど、どれも微妙に違っていた。

文字がなかったからだ。

〈こぶりなゴシック〉が2006年にCIDフォントとして一般発売され、凸版印刷専用ではなくなり、さらに2010年にモリサワパスポートにOpenTypeフォントが収録され普及するまで、簡単には使えない書体だった。私が中古家具屋で買ってきた椅子を置いても、雑誌で見たのと同じ部屋にはならなかったみたいに。

あのころの「クウネル」に特別な想いを抱くのは、そういうことも影響しているのではないかと思う。