ここにきて、奇妙な逆転現象が生じている。

現在、写植の書体をいちばん身近に感じているのは、ひょっとすると、文字の読み書きを覚えて間もない子どもたちかもしれない。

どうしてかというと、他のジャンルに比べてロングセラーが多い子どもの本には、いまでも写植の文字がのこっているから。

その理由を、絵本の編集者の方に訊ねてみたことがある。

話によると、同じロングセラーでも、実用書、文庫の場合は、改訂や新装版にあわせてDTPに変えることが多い。でも、新刊書店で児童書の棚にずっと置かれているような絵本は、つくりなおすタイミングがむずかしいという事情らしい。

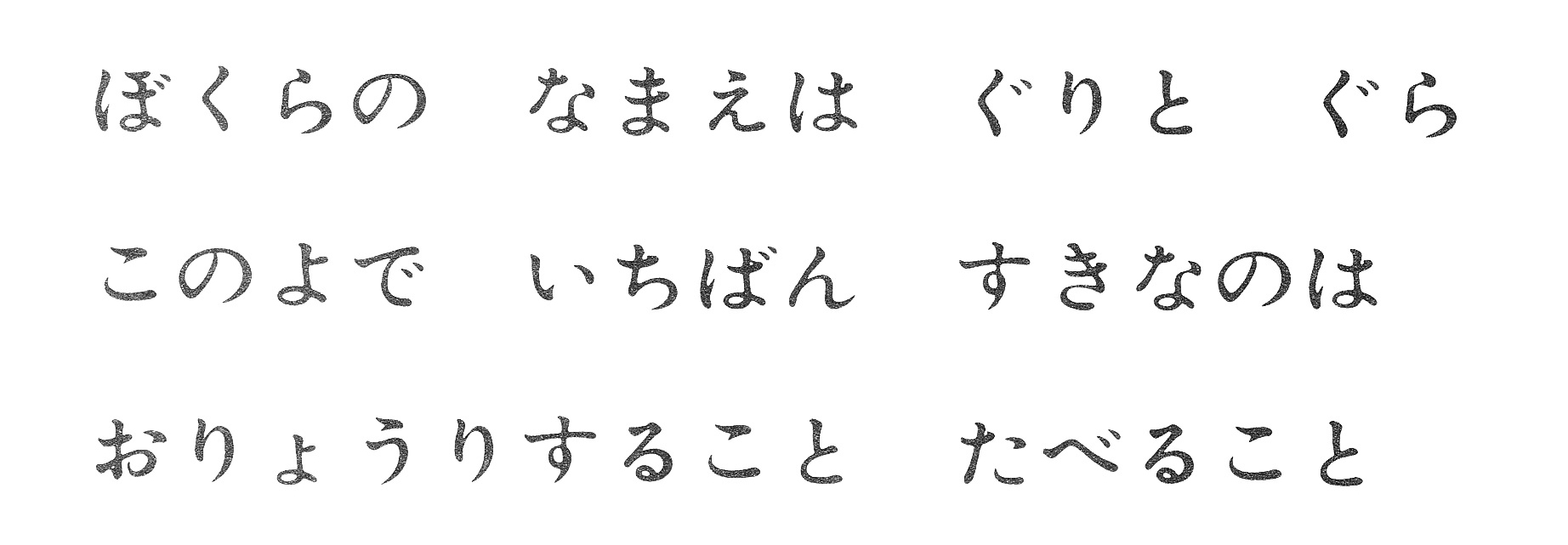

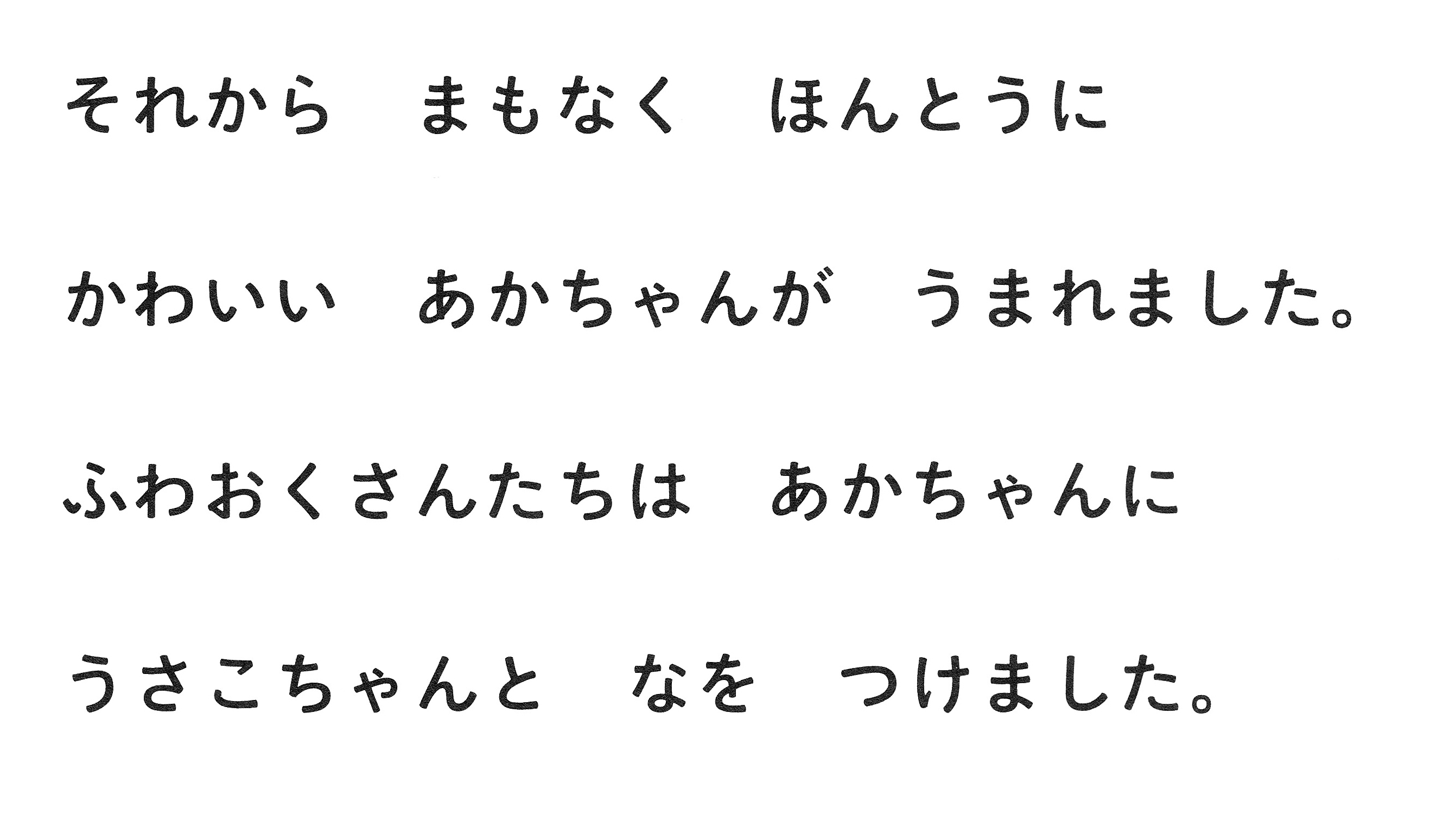

世代を超えて長年愛されている『ぐりとぐら』も、そうした「タイミング」が訪れていない名作絵本の一冊だ。

野ねずみの「ぐり」と「ぐら」は、森のなかで大きなたまごを見つけ、カステラをつくることにする。

ふんわりと焼きあがった黄色いカステラに、子どものころ心奪われた方も多いだろう。

実はそのとき同時に出会っていたはずだ。

ひとつひとつの単語や、センテンスで切り分けられた文字。

それが写研の〈アンチック体 中見出し〉という書体だということを知ったのは、大人になってからである。「古典的」という意味をもつ「アンチック体」とは、明朝風の仮名書体で、漢字はない。活字の築地体、太いひらがなのかたちをもとにしてつくられている。

以前、私はこの文字の印象をバターに喩えたことがあるけれど、間違いなく『ぐりとぐら』の影響だと思う。

読み返すたびに、つめたいバターのかたまりが喉をすべりおちていくような、あのころと同じ不思議な心持ちがよみがえる。

なかがわりえこ/おおむらゆりこ『ぐりとぐら』福音館書店 1967年 〈アンチック体 中見出し〉(写研)

『ぐりとぐら』のすばらしさは、物語の先へ、先へと、子どもをひきつけてやまない絵と文章の連動性、見事なページネーションだと思う。

たとえば、「ぐり」と「ぐら」がたまごを見つける場面。

「まあ! みちの まんなかに、とても おおきな」のところで文章がぱつんと切れる。気になるつづきは、次のページをめくらないと読むことができない。

視覚に体感が加わることで、二次元の世界が立体的になる。だから記憶に残る。

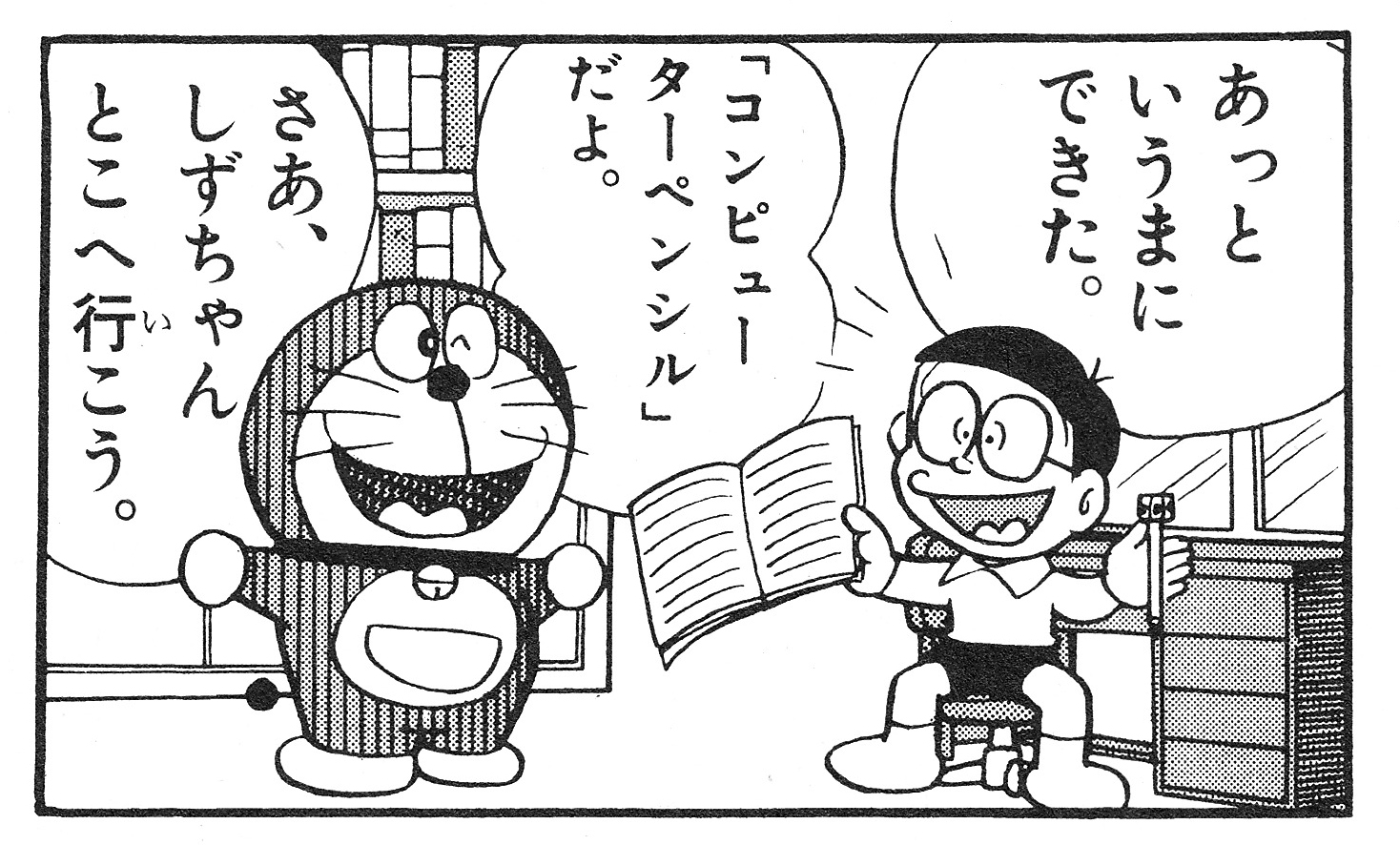

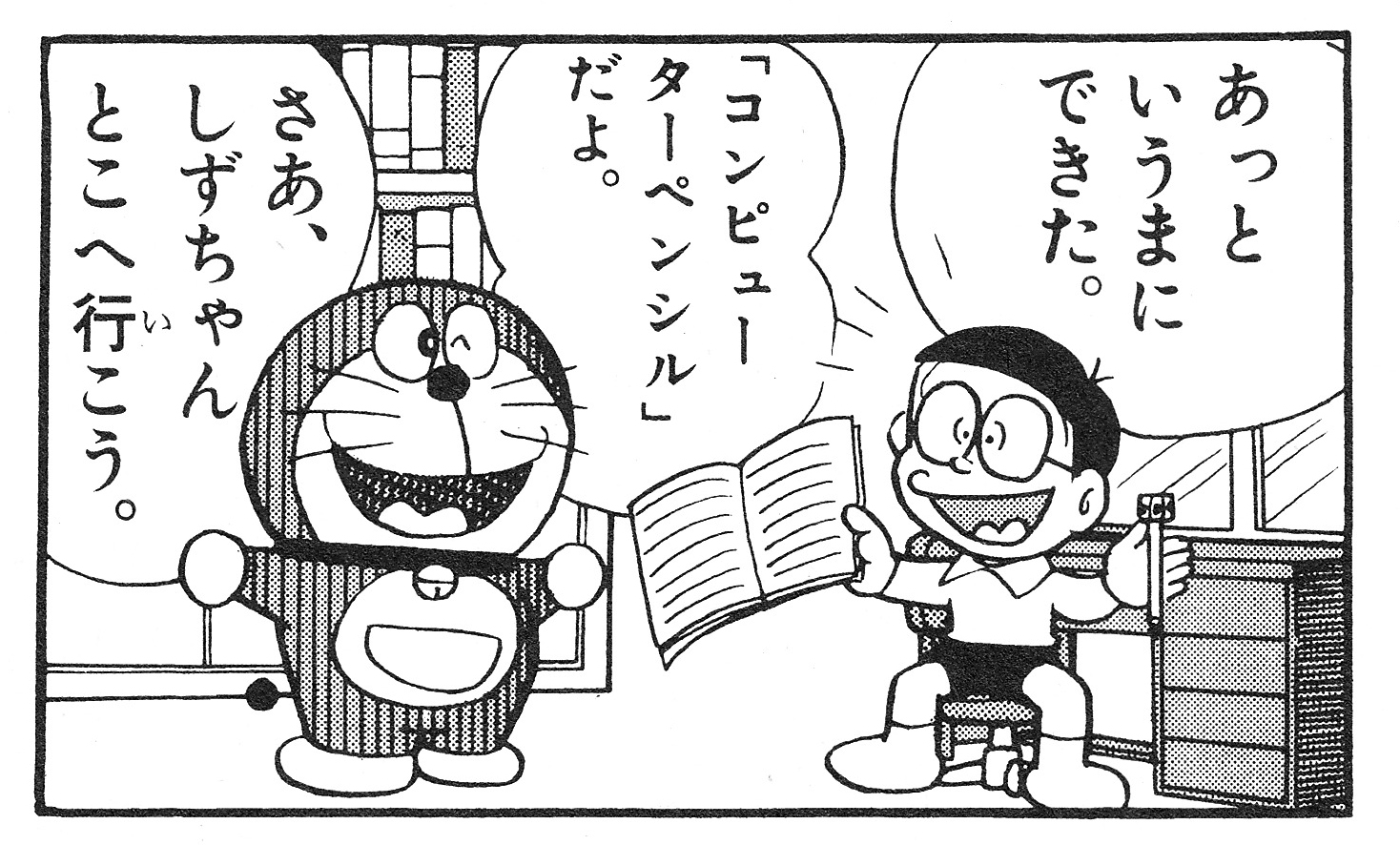

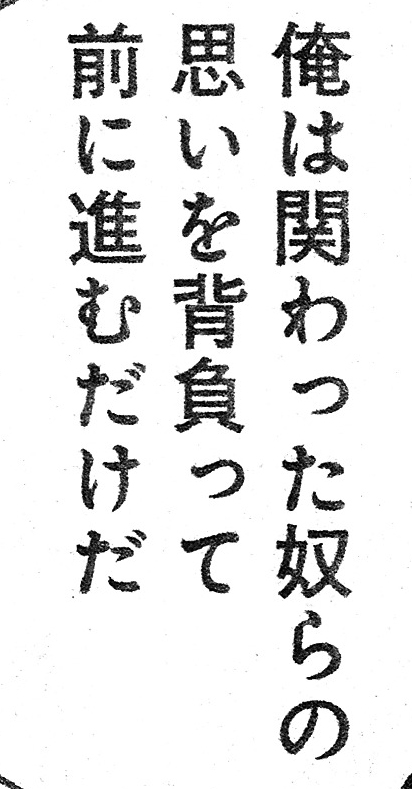

藤子・F・不二雄『ドラえもん』1巻 小学館てんとう虫コミックス 1974年 〈アンチック体 中見出し〉(写研)

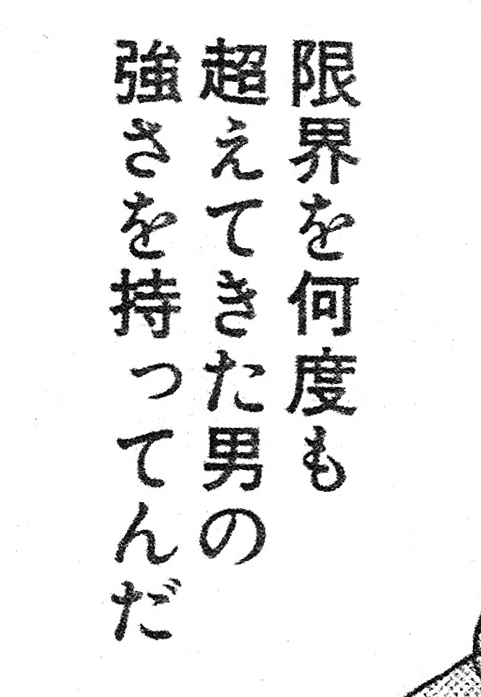

この感覚は何かに似ている。そう、マンガだ。

どんな絵にも違和感なくとけこむ特徴をそなえた〈アンチック体 中見出し〉が、絵本だけでなく、マンガにも使われているというのは理にかなう。

アンチック体にゴシック体の漢字や英数字を組み合わせる、通称「アンチゴシック」が戦後のマンガに使われだしたのは、雑誌「漫画少年」出身の漫画家が活躍した50年代半ばのようだ。

元祖は石ノ森章太郎だとか、いや松本零士だとか、由来は諸説あるようだけれど、今回、最初の作品を確認することはできなかった。いずれにせよ、それまでマンガのふきだしは漢字・仮名ともに普通の明朝体だったのが、太く強い書体に変わった。絵本の『ぐりとぐら』が出版された60年代には、マンガにもアンチック体が浸透していたのである。

写研の石井茂吉が制作した書体といえば、なんといっても石井書体の評価が高いけれど、この〈アンチック体 中見出し〉も決して負けないくらいの存在感で、長いあいだ日本人に親しまれてきた書体だ。

その歴史は、戦前にまでさかのぼる。

年表によれば、まだ写植が普及する前、石井茂吉が森澤信夫と共同で開発した写真植字機の販売を目的に、書体制作を始めて間もない時期だ。

当時、ようやく完成していた文字盤は、〈石井中明朝体〉と〈石井太ゴシック〉、楷書体、字幕用書体の数種類のみ。基本書体さえそろっていない段階で、すでにアンチック体がつくられているところを見ると、太い仮名書体に需要があったのだろう。活字活版の時代から、国語辞典の見出し語をはじめ多くの場面で使われていたことが関係しているのかもしれない。

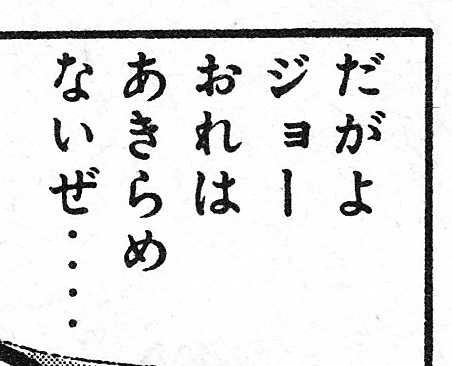

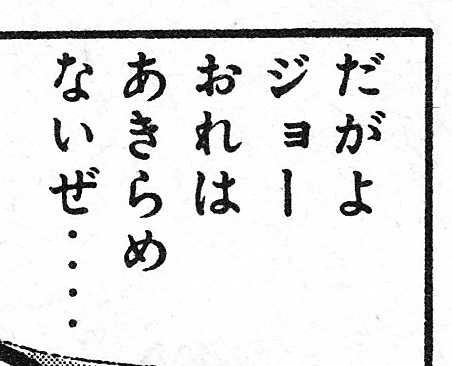

ちばてつや/高森朝雄『あしたのジョー』1巻 講談社週刊少年マガジンコミックス 1970年〈アンチックAN〉(モリサワ)

小学館や集英社、白泉社などのマンガがいずれも写研を使用していたのに対し、どちらかといえば少数派としてモリサワを選択したのが講談社である。

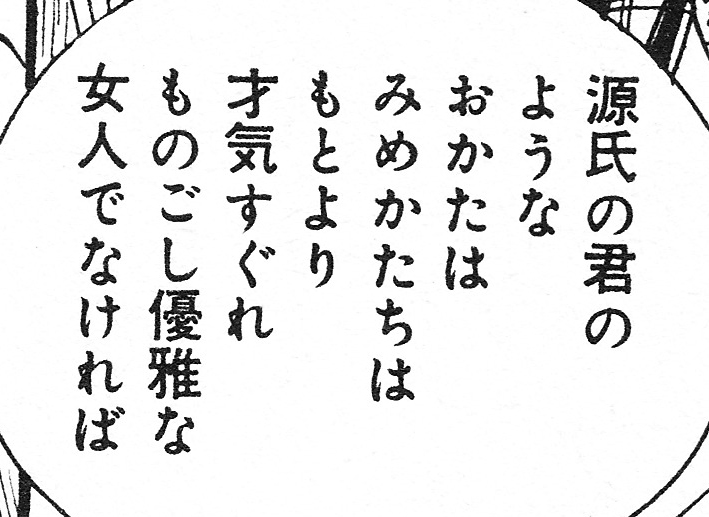

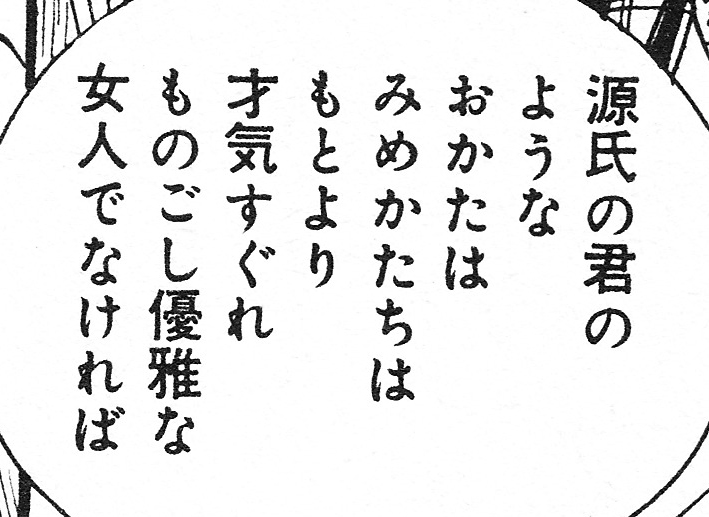

私がそのちがいを知ったのは、小学生のころ、年が離れた従姉妹の家から『あさきゆめみし』がまわってきたときのことだった。

それまでマンガといえば「りぼん」や「少年ジャンプ」だった私にとって、『あさきゆめみし』に使われているモリサワのアンチック体はとても大人っぽく見え、源氏物語の世界ともあいまって、よその家の匂いみたいな違和感があったのを覚えている。

そして気づいたのだ。

ページを開いたとき、予想した文字が出現することは、大好きな絵本を繰り返し読む安心感に似ていると。

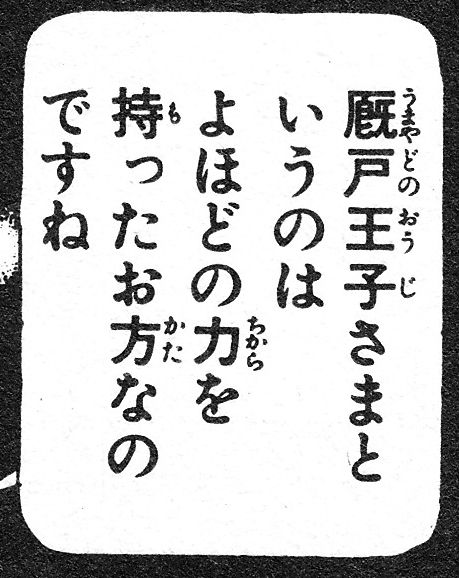

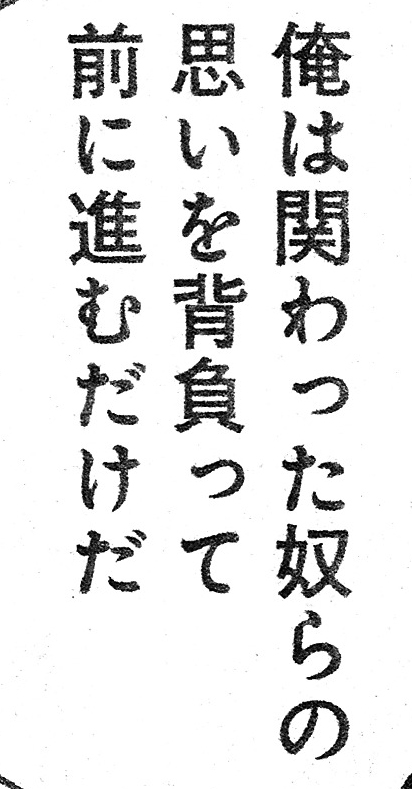

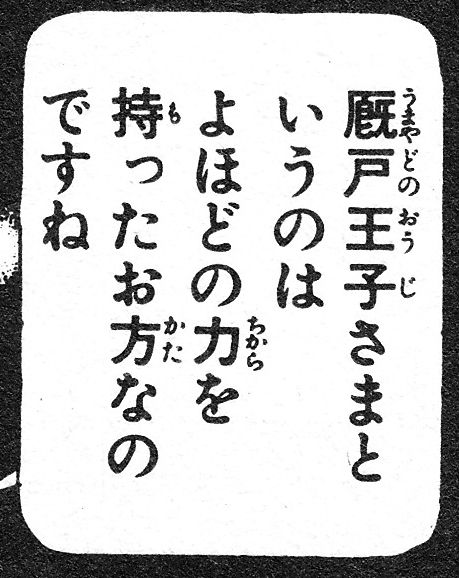

山岸凉子『日出処の天子』7巻 白泉社花とゆめコミックス 1983年 〈アンチック体 中見出し〉(写研)

大和和紀『あさきゆめみし』2巻 講談社コミックスmimi 1981年 〈アンチックAN〉(モリサワ)

『日出処の天子』と『あさきゆめみし』の書体は、なぜちがうのか。

よく似ているからこそ、できあがりには微妙な焼き色のように違いがある。

モリサワのアンチック体は、写研のそれよりも硬さがあり、かりっと焼けた表面にバターを塗ったトーストみたいだ。

私にとっては、その質感、色合いも含めて作品の一部であり、絵といっしょに文字を味わっていたことを忘れられない。

他の写植書体と同様、DTPへの移行とともに、写研のアンチック体もまた姿を消すことになった。

それが「マンガの文字」になったのは、誰かの明確な意図をもって始まったことではないかもしれない。しかし実に30年以上ものあいだ受け継がれてきた慣習をやめるというのは、やはりひとつの文化の終焉であり、歴史が動いた瞬間ではないだろうか。

その場に居合わせた作品がいくつもある。

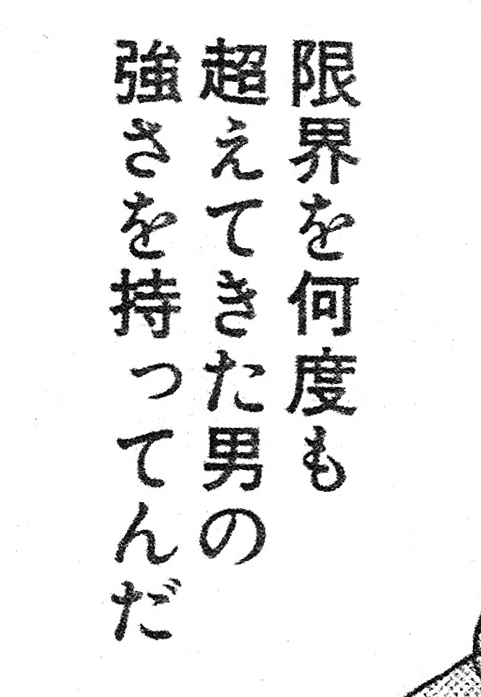

2006年から連載が始まった『キングダム』は、2011年にデジタルフォントのアンチック体へと切り替えている。

原泰久『キングダム』22巻 集英社ヤングジャンプコミックス 2011年 〈アンチック体 中見出し〉(写研)

原泰久『キングダム』23巻 集英社ヤングジャンプコミックス 2011年 〈アンチックAN〉(モリサワ)

写研からモリサワへと変わったわけだが、興味深いことに、すべてのアンチック体が単純に一本化されたわけではない。

これでもかとばかりに文字がふきだしにぎっしりとつまった『名探偵コナン』では、〈学参かなアンチック〉という今までにない書体に変更している。

「学参」とは、子どもが文字を学ぶのに適した字形を採用したかな書体のことだ。

よく見ると、ひらがなの「り」や「た」の筆脈がはっきりと分かれていることがわかる。

マンガが子どもに与える影響について考えられた選択なのだろう。写研のアンチック体に比べると、文字の濃さが目立つように感じられる。

青山剛昌『名探偵コナン』58巻 小学館少年サンデーコミックス 2007年 〈アンチック体 中見出し〉(写研)

青山剛昌『名探偵コナン』59巻 小学館 2007年 〈学参かなアンチックAN〉(モリサワ)

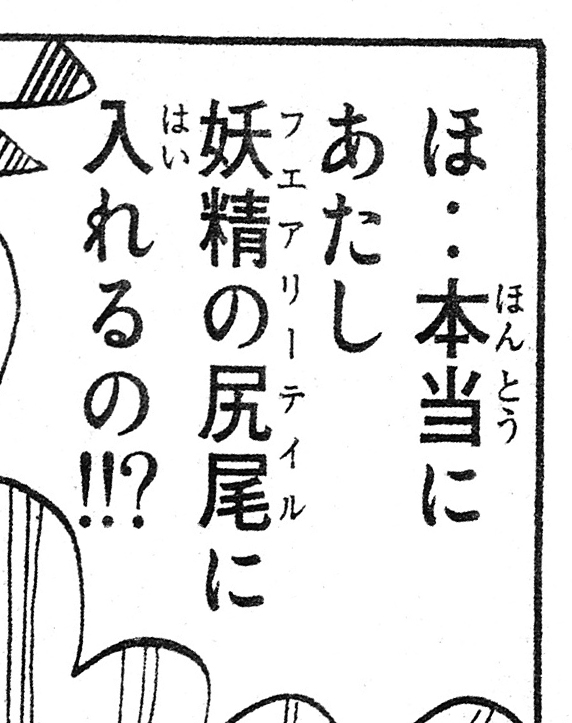

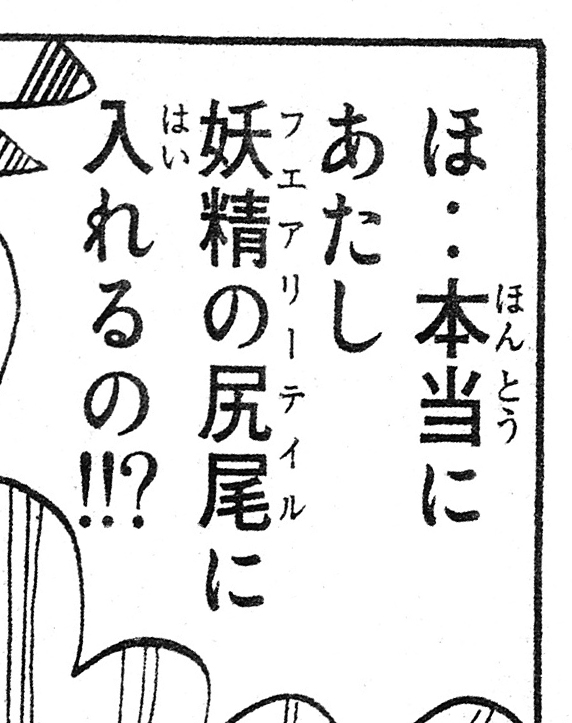

その他に、モリサワ以外のアンチック体が採用されるケースや、そもそもアンチック体を使用せず、〈リュウミン〉のような本文用の明朝体を使うケースも増えてきた。

マンガ表現の多様化が進むにつれて、大人も、子どもも、自然と見ていたような、これぞ「マンガの文字」といえる存在がなくなってきたのだろうか。

真島ヒロ『フェアリーテイル』1巻 講談社コミックス(週刊少年マガジン) 2006年 〈ZENアンチック〉(エイワン)

絵本の世界でもDTP化が進んでいる。

昔と同じ姿のまま版を重ねる作品がある一方で、新刊をDTP以外の方法で制作することはほとんどなくなっているのが現状だ。

それに、さまざまな理由により、過去の作品をリニューアルする場合もある。

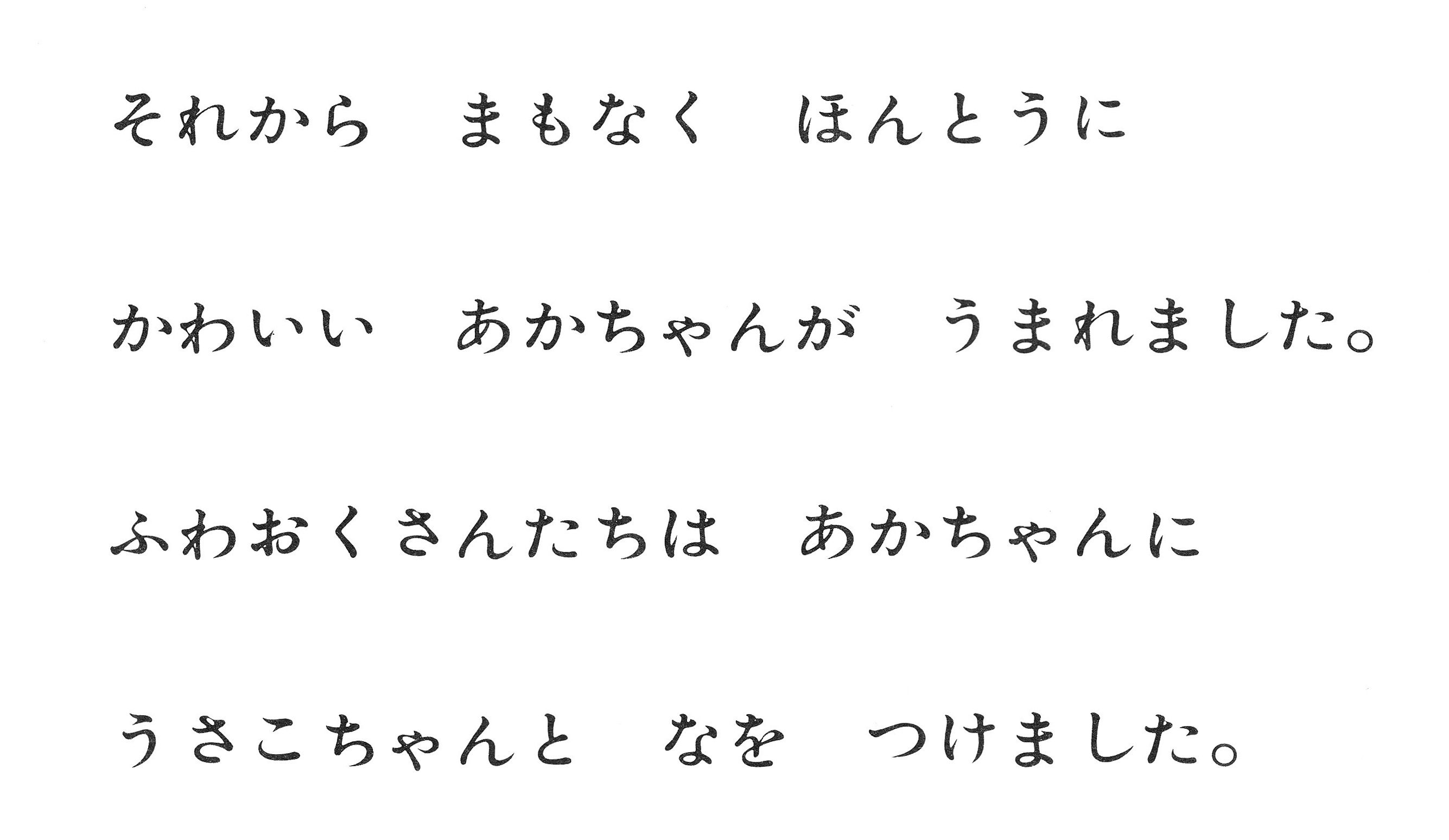

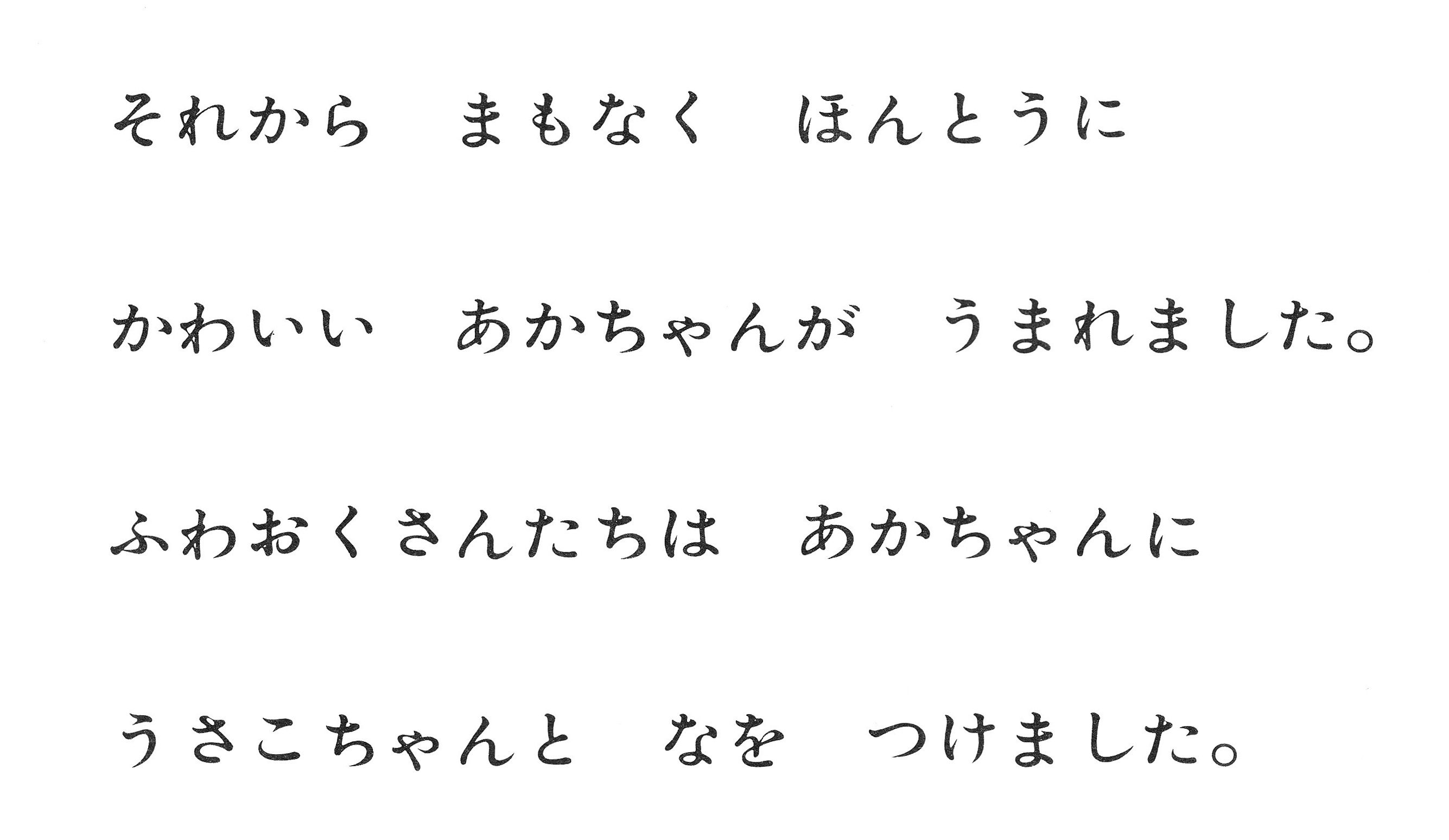

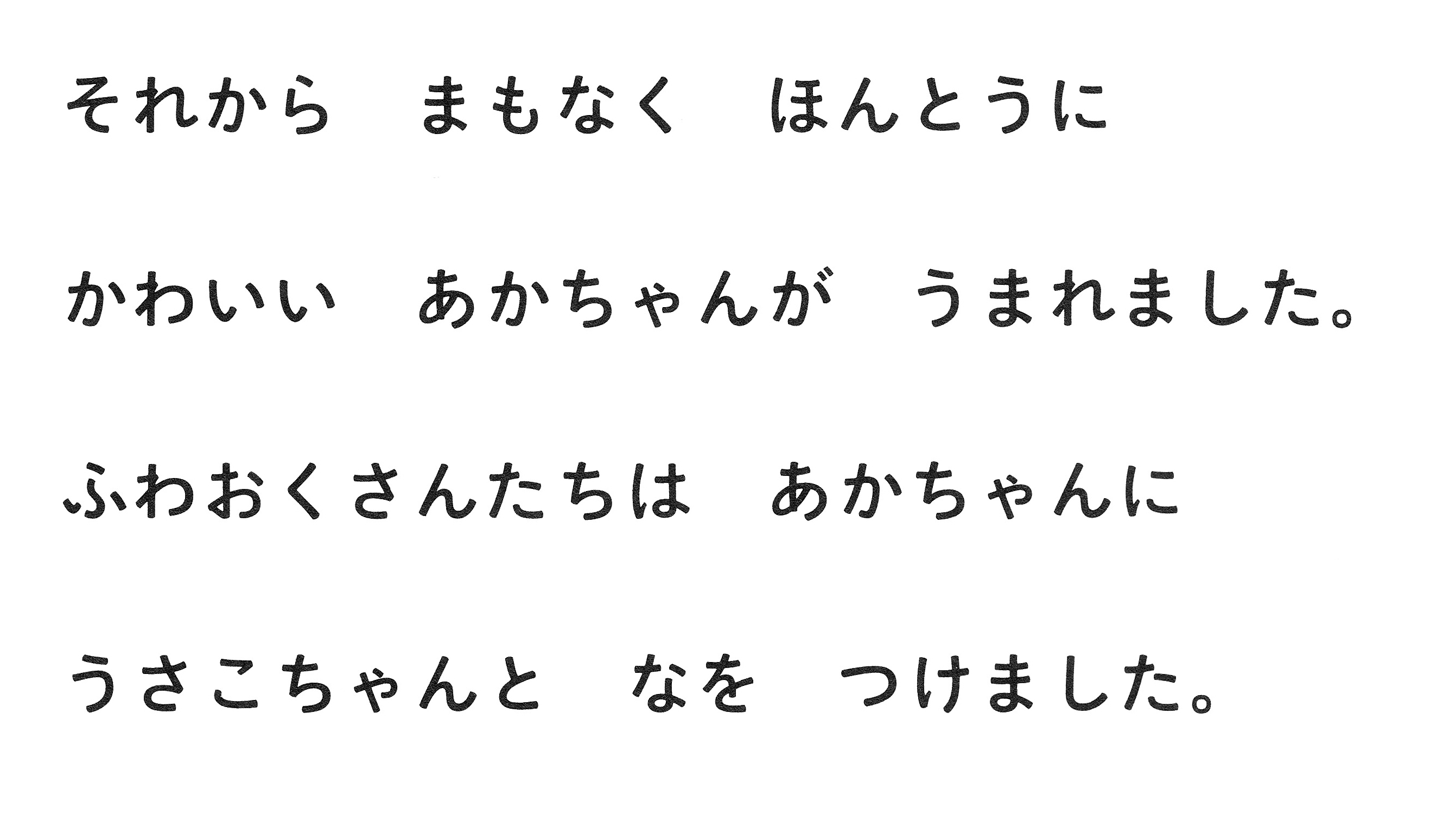

『ちいさなうさこちゃん』からはじまる「うさこちゃんの絵本」では、2010年に改版を手がけたブックデザイナーの祖父江慎により、この絵本のためのオリジナル書体〈ウサコズフォント〉が開発された。

「子どもがはじめてであう絵本」と名づけられたこのシリーズは、1964年の日本語翻訳版刊行当時からずっと〈アンチック体 中見出し〉が使われていたが、ディック・ブルーナが描いた原書のイメージにより近づけるため、アンチック体でなく丸ゴシック体に変更したという。

それは当然、はじめて目にする文字だ。でも、2冊目、3冊目と手にとるにつれて、子どもたちは、この〈ウサコズフォント〉を無意識のうちに予想するにちがいない。

その絵本のなかだけで、出会うことのできる文字。

読み返すたびに、自分があのころと地続きの未来に立っていることを思いださせてくれる。

きっと唯一無二の読書体験になるだろう。

だけど、いまも私の原風景に見えるうさこちゃんは、『ぐりとぐら』のカステラを食べにあつまってきた動物たちのなかにいて。

他の本のなかで、何度も再会した、大人になるまで隣にいてくれた、アンチック体のうさこちゃんで。

そんな時代を生きてきたのも悪くないと密かに考えている。

ディック・ブルーナ 文・絵/石井桃子訳『ちいさなうさこちゃん』福音館書店 1964年 〈アンチック体 中見出し〉(写研)

ディック・ブルーナ 文・絵/石井桃子訳『ちいさなうさこちゃん』福音館書店 2010年 〈ウサコズフォント〉