めずらしく青山に用事があり、時間が空いたので、ひとりでお茶をのもうと思った。

そういえば、海外初出店で話題のコーヒーショップがオープンしたというニュースをネットで見た。

ついでだから寄ってみようか。

行列は苦手だけれど、平日の午前中なら、きっと並ぶこともないだろう。

さっそくGoogle Mapで検索し、iPhoneの画面に示された方角へと歩いていく。何も考えずに歩いていく。

表参道に出て、地下鉄の駅を通り過ぎ、角を曲がる。あとはまっすぐ進むだけだ。

顔をあげると、見覚えのある路地だった。

あれ。ひょっとして。

あたまにうかんだひとつの考えが、次第に強くなる。

予感は当たった。

真っ白なビルの外観がまったく変わっていないので、一瞬、どこに向かっているのかを錯覚しそうになる。

二階につづく外階段を上がったら、あのころと同じように牛のオブジェが待っているのではないかと思ったのだ。

かつてその場所には、「ドラゴンフライカフェ」があり、「カウブックス南青山店」があった。

それがサードウェーブのカフェになっているということはつまり、当たり前だけど今はもうどちらも存在しないということで、その事実を知らなかったわけではないのに、ひどく動揺させられる。

わー、自動ドアさえ懐かしい(ほんとうにここが入口で合っているのか、ちょっと不安になる感じ)、そうそう、この段差! などとひとりごちているのが店員の女の子にばれないように、そ知らぬ顔でコーヒーを注文し、外の景色が見える席にすわった。

たっぷりと光が注ぐ大きな窓も、目の先に生い茂る木々も、当時と変わらない。

変わったことと、変わらないことがある。

そのとき、突然、私は「アルネ」のことを思いだした。

いや、それは思いだしたというより、「アルネ」を読んでいたころの自分が、日常の自分からすこしはなれたところに、座っているのを見つけたような感覚だった。いきなりあらわれたとは思えない自然さで、ほんとうは最初からずっとそこにいたのかもしれない。

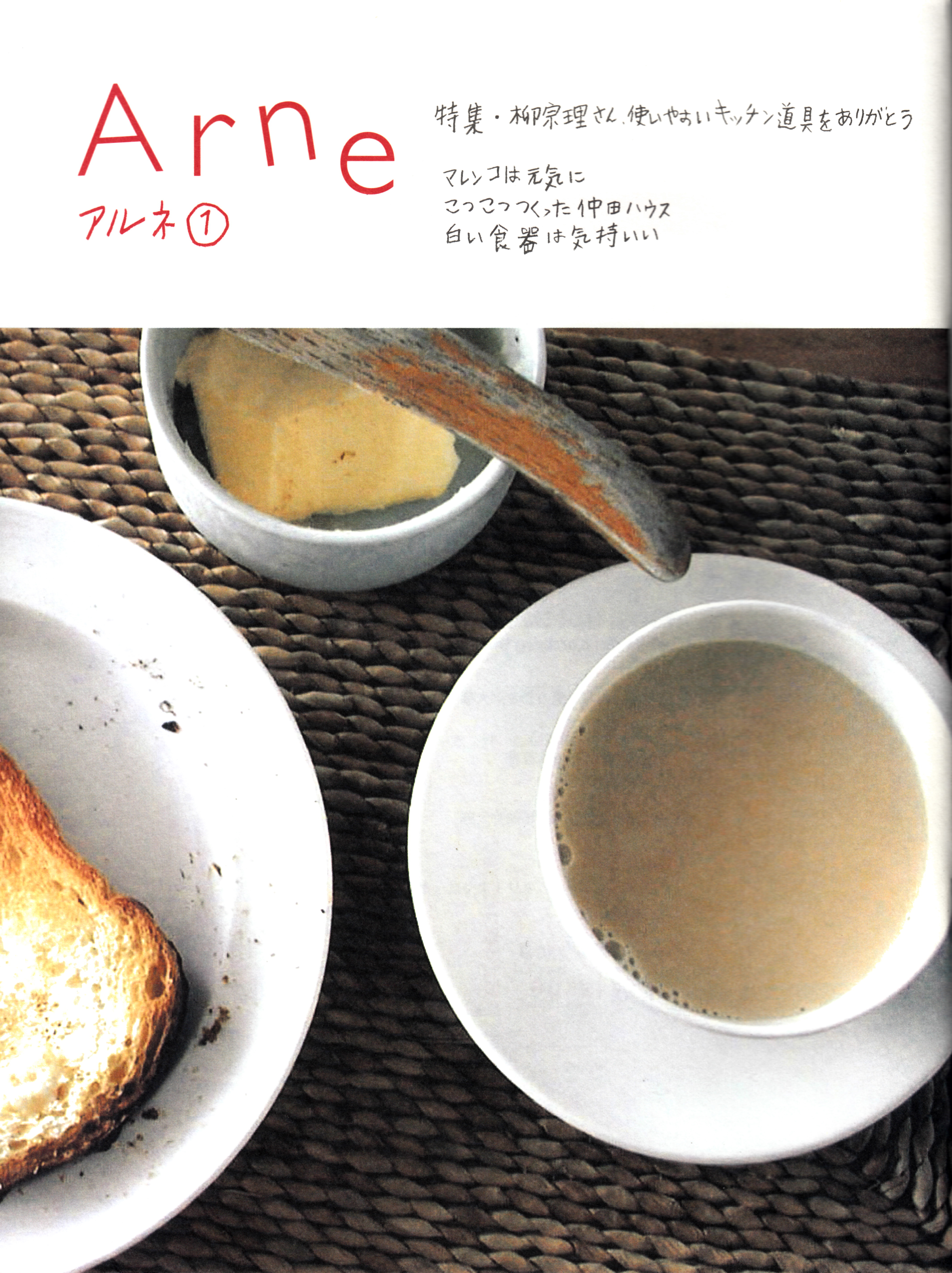

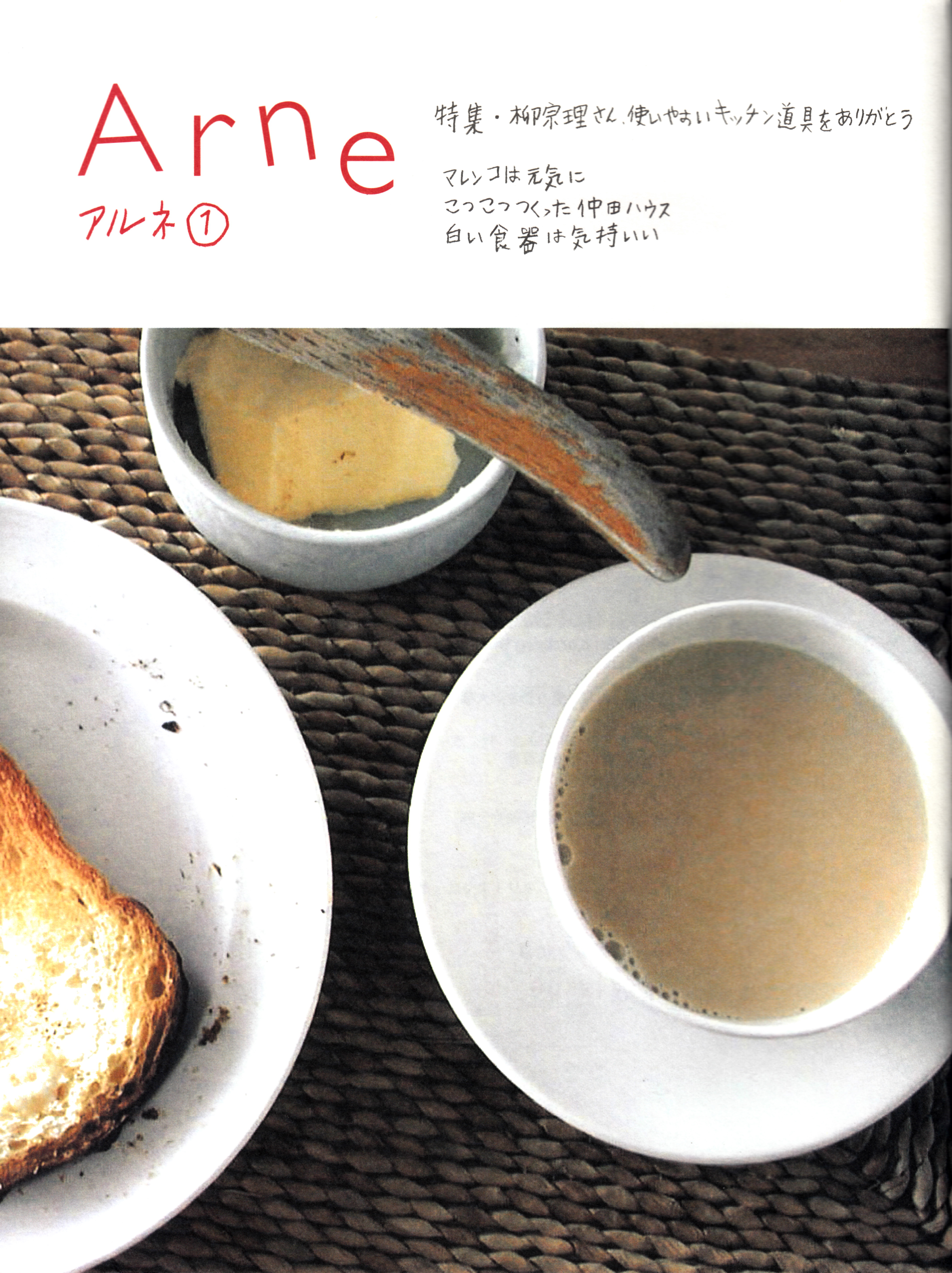

「アルネ」①(イオグラフィック、2002年10月)表紙

「アルネ」は、とても小さい雑誌だった。

イラストレーターの大橋歩が、ある日、自分ひとりの雑誌をつくろうと決心し、企画から編集、撮影、取材記事の執筆まですべてを手がけた、わずか36頁の冊子だ。

創刊号は2002年10月発行。

機能美にすぐれた鍋やボウルも、コム デ ギャルソンのジャケットも、ウェグナーの椅子も、当時20代だった私にとっては憧れの大人の暮らしだった。

でもすべてに手が届かなかったわけではない。

おいしいカステラの食べ方を真似したり、同じ街を散歩したり、「アルネ」に出てくるお店に行ってみたりすることはできた。

ほんとうにここが入口で合っているのか、ちょっと不安になりながら――ドアを開けて、時間をかけて古本を選び、ひとりでお茶をのんだ。

「アルネ」①(イオグラフィック、2002年10月)

季刊「アルネ」は2009年までに30冊を発行している。

最初はセレクト系のブックショップでひっそりと扱っていたのが、本好きのあいだで話題をあつめ、やがて大きな書店でも平積みされるようになった。

のちに別冊として出版された『アルネのつくり方』(2010年)によると、その制作方法はとても独特である。

通常の雑誌づくりでは「台割表」と呼ばれる設計図をつくって、全体の構成やレイアウトを決めていくのだが、「アルネ」にはそれがない。

毎回、大橋自身がスクラップブックのように写真を切り貼りして原寸大のダミー冊子をつくり、その「実物」から逆算するみたいに、デザイナーが二次元へ変換していた。

だからよく見ると、ふつうなら縦横そろっているはずの写真がバラバラだったり、微妙に傾いていたりする。

私が意外だったのは、それをAdobeのIllustratorでつくっていたということだ。

DTPのデザイナーにとって、Illustratorは必須のソフトウェアである。でも当時はまだ目新しいツールだった。写真やテキストをガイドラインに沿って正確に並べたり、均等に配置したりするためではなく、あくまで「切り貼りするための道具」として使っていたことが、版下の延長という感じで興味深い。

「アルネ」①(イオグラフィック、2002年10月)〈中ゴシックBBB〉

たとえデジタルになっても、人の手でつくることは変わらない。

それでいて、人の手だけでも、やっぱり「アルネ」にはならない。

なぜなら、「アルネ」という雑誌の個性は、本文書体の〈中ゴシックBBB〉にあるからだ。

もちろん、まず大橋歩の手書き文字がいい。ものすごくいい。

大胆で不均整なフォルム。ユニセックスのシャツみたいなおおらかさで言葉に寄りそう。

その良さを妨げない、作り手の背骨のような〈中ゴシックBBB〉が、さっぱりと軽やかで、都会生活者の視点を与えている。

最小限の書体で統一した無駄のなさがまた効果的だ。

〈中ゴシックBBB〉は「relax」をはじめマガジンハウス系の雑誌が好むフォントでもある。マガジンハウスが平凡出版という名前だった時代に、大橋歩を見出し、大橋歩を大橋歩たらしめた、雑誌カルチャーの背景に包まれる感じがする。

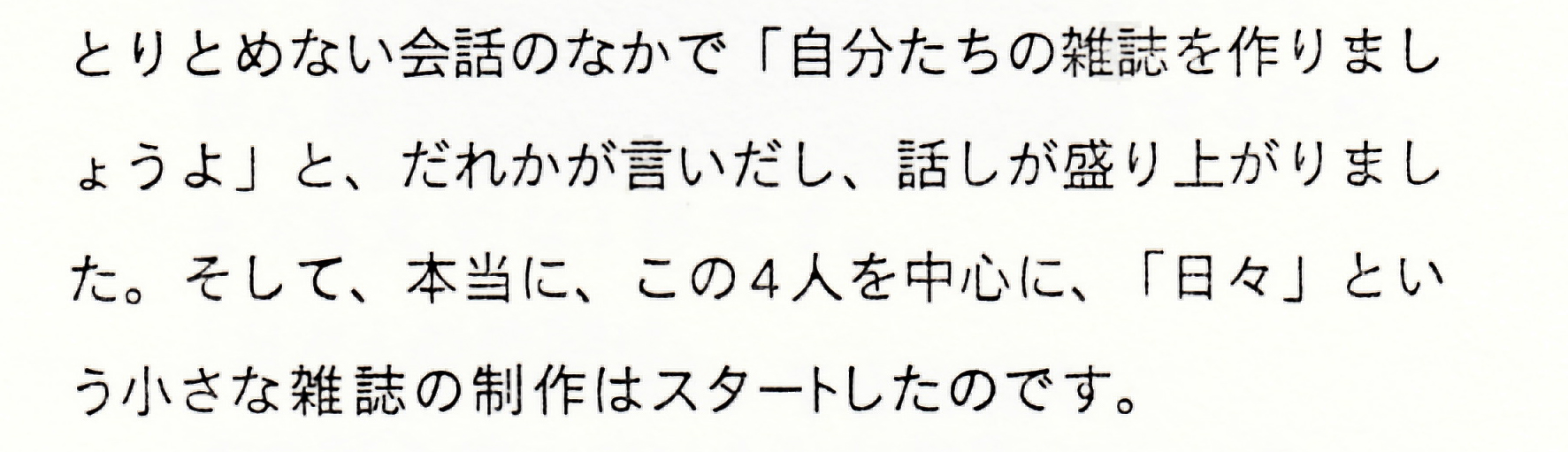

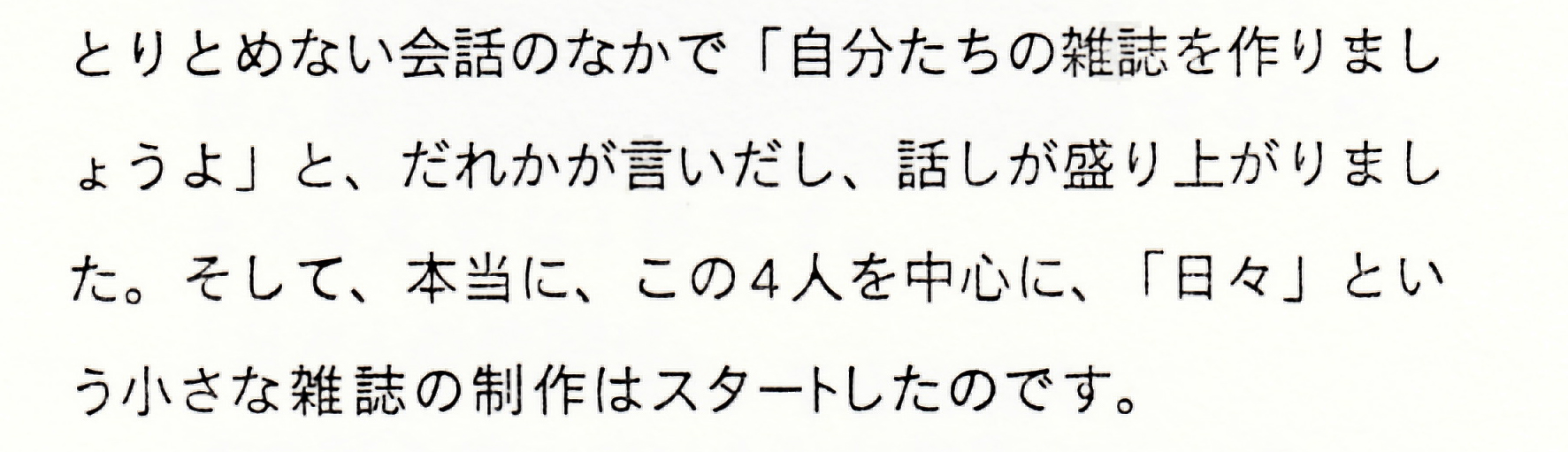

「日々」01(アトリエ・ヴィ、2005年6月)表紙

「アルネ」は2000年代に流行したリトルプレスの先駆けといわれる。

同人誌やミニコミなどを「リトルプレス」と呼ぶようになったのは、おそらく2000年代に入ってからで、商業誌の文字が写植からデジタルフォントへ移行していったころと重なる印象がある。DTPの普及によって、自分で組んだ文字をそのまま印刷できるようになり、自主出版物の制作過程が大きく変わった時代ともいえるだろう。

「アルネ」以降に次々と生まれたリトルプレスのなかで、鮮烈に覚えているのが「日々」という雑誌だ。

「日々」は、料理家の飛田和緒、スタイリストの久保百合子、カメラマンの公文美和、編集者の高橋良枝があつまって、2005年に創刊した季刊誌である。

「日々」01(アトリエ・ヴィ、2005年6月)編集後記

小さい判型も、衣食住をテーマにしているところも、「アルネ」から影響を受けたと思われる共通点が多いのだが、二つの雑誌にはまったく別の時間が流れている。

その雑誌の中でしか行くことのできない場所。

ページを開けば、そこに変わらない「日々」がある。

そんなイメージを体現するように、「日々」編集室のホームページは「日々村」という架空世界の設定になっている。

日々村の住人による当時の日記に、こんなことが記してあった。

「日々」の文字に触れてみると、ぼこぼことした凹凸があるのですが、気がつかれましたでしょうか? これは凸版印刷という今では、ほとんどなくなってしまった印刷技術で印刷しているからなのです。かつて文章は活字という鉛でできた文字を、文選工という職種の方が、原稿を見ながら活字の棚から一字ずつを拾ってまとめ、植字工が原稿に合わせて文字組をしました。そして、文字の部分だけにインクをつけて印刷するのです(はんこの原理と同じ)。それが活版印刷ですが、「日々」は昔懐かしい活字印刷の雰囲気を出したくて、このほかにもいろいろ工夫(苦労)をしています。

読んだ方が「手作り感覚の温かさがある本ですね」と言ってくださるのは、こういうことも反映しているのだと思います。ですが、この方法は、とても手間と費用がかかります。今、凸版印刷ができる印刷所は、本当に少なく、パンフレットや名刺などくらいを印刷できる規模なので、雑誌を作れるところは、なかなかありません。次号の編集が進行中ですが、印刷所探しに今、頭を悩ませているところです。

もしかして、「日々」の1号は、とても貴重な本になるかもしれません。

『「日々」のヒミツ(?)』(2005年8月)

その言葉どおり、「日々」が凸版印刷でつくられたのは一号限りとなってしまった。

わざわざ「凸版印刷」という書き方をしているのは、たとえハンコのような加工でも、金属活字ではなくデジタルデータから出力した文字を使っているからだろう。

実際はデジタルフォントであるにもかかわらず、ほんものの活字に見えるのは、そういう書体を選んでいるからだ。伝統的な金属活字のかたちをもとにした〈日活明朝体〉である。

この〈日活明朝体〉には、子どものころ大人の世界に感じていたような、よそゆきの表情がある。晴れがましい一日を写真に残すように、大切にとっておきたいものを保存しようとする力がある。無自覚にできる選択ではない。

残念ながら数年後には「クウネル」っぽいデザインに変わってしまったけれど、私にとって「日々」といえば、どうしても、この書体を思い出す。

「日々」01(アトリエ・ヴィ、2005年6月)〈日活明朝体〉

版下の時代を知るひと、活字の記憶を共有するひとが、デジタルの世界に飛びこんで、プロの手業で編んだ小さい雑誌。

それぞれのありようから、あのころ私は確かに豊かなものを受け取っていたのだと思う。

「暮しの手帖」の巻頭言に、「心の底に深く沈んで、いつか、あなたの暮し方を変えてしまう」という文章がある。

その意味が昔は分からなかったけれど、大人になって、すこしずつわかってきたような気がする。

それは、たとえば、街を歩いていて、気になっていたお店に足をのばすようなことかもしれない。

ドアが開くのを待つ瞬間、心の内側と出会うことかもしれない。

そんなささやかな出来事を、誰かに読んでほしいと願うことかもしれない。