第6回間取りは人生を左右する――51Cの理想

つまらん。まったくつまらん。間取りがつまらん。

新聞に折り込まれたチラシを見る。築年、工法、接道、平米、用途地域、ちいさな字の基本情報をさっと味わったのち、間取りにとりかかる。じーっと見つめる。いつまでも見る。いったいなにを見ているの、そんなに見るとこあるのそれ、と訊かれるけれど、あるんだよ。頭のなかで家具を配置する。動線をシミュレーションする。間取りを生きてみるのだ。間取り読みは、文学的あるいは文化人類学的妄想の一形態である。

しかしこのところ、そんなことをする楽しみのある間取りがめっきり減った気がする。不思議物件に出会わない。まあ、家探しをしていたころほど、まじめに見ていないからでもある。いや、家探しをしていたころも、不思議物件は多くはなかった。たいがいはつまらん。想像力だけでなく、偶発的ユーモアが不足している。つまり明らかに、いつかだれかがどこかで考えたモデルが、怠惰に無批判にコピーされつづけている。チラシのマンションや一戸建て、とくに新築の建売物件の間取りが、それを証明している。

では玄関、入ります。

1.

1) トイレ、1.

2) 洗面所とお風呂が、上がった先の左右どちらかにある。その先に2. 1) 台所のある居室、いわゆるダイニングキッチンがあり、2. 2) 窓、多くの場合洗濯物が干せるベランダがついた居室、いわゆるリビングへとつづく。 2. 1) と2. 2) の境界は壁とドアよりも引き戸などでつなげて「開放感」を演出できるとされていることが多い。あとは広さに応じて、3. 各人の寝室と、押入れ・クローゼットなどの収納空間の数が決まる。

狭い場合、2.

1) と 2.

2) はドッキングしてLDKと称される部屋になる。さらに狭い場合、 1.

1) と 1.

2) はドッキングしてユニットバスと称される空間になる(この場合洗濯機は1. 2) から2.2) の外へ押しやられる)。そうすると、ほら、見慣れた「ワンルーム」ってやつが出現する。

広い場合、3. の数が増え、LDK、そして各室の面積が広がり、ビルトイン食洗機とか「ユーティリティ・ルーム」などの「豪華」なオプションが付け加わる。でも基本は同じ。

戸建の場合、3. の各人寝室は2階におかれる場合が多いが、都市部の狭小住宅の場合、1階に駐車スペースと1. 1) および1. 2) を配し、 2階に2. 1) 兼2. 2) 、地形に応じていずれかの隙間ないし3階に3. をなんとか確保する。すると、これも見慣れた都心部の「新築一戸建」が立ち上がる。

なんて退屈なんだ。なにひとつ参照せずにこんなことが書けるって、おかしい、とおもう。ライフスタイルはそれぞれ違う。家族の形態や様式も大きく変化している。ひとが住む空間は無限にどうにでもなるはずだ。工夫しないでごくテキトウにつくっちゃいました物件(いっぱいある)でさえ、いや、それらこそ画一的。もっといろんな家があっていいはずなのに。

建物の真ん中に螺旋階段があって、各階にある入口を入ったら放射状に配された各室をぐるっと回って戻ってこられる、全方向窓ありドーナツ状筒型アパートとか、廊下が奥までつづいていて、その片側に並んだ各室全部が同じ大きさで、扉を開けないとお風呂なのか寝室なのか非常階段なのかわからないマンションとか、押入れに階段があって、襖で仕切られた小部屋の数がやたらと多く、裏口が隣家の庭に通じている、なんじゃこりゃなニンジャ屋敷とか、そんな物件は最近の新築にはまず、ない。ちなみに最後のは、以前新聞の折り込みに実際入っていた豊島区の物件で、見に行きたかったのだが機会を逃した。もっとこういう物件、あってもいいんじゃないか。あってほしいじゃないか。

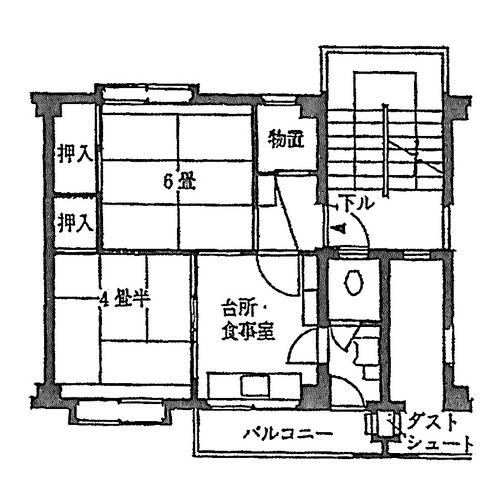

この規格感ってなんだろう。長年そうおもっていたのだが、『『51C』家族を容れるハコの戦後と現在』(平凡社、2004年)でようやく、どうやら間取り規格の原点はここにあったらしい、とわかった気がした。「51C」とは、「一九五一年度公営住宅標準設計の一つの型の名称である」(鈴木成文「『51C』の成立とその後の展開」)。つまり戦後復興期の住宅不足に応えるために設計された公団住宅の間取りの、最小モデルであるという。12坪、つまり40㎡足らず。どれどれ、同書に掲げられた間取りをみてみよう。

公営住宅51C型プラン

玄関を入ると片側に物置、反対側に扉があって、正面に引き戸がある。扉を開けると台所兼食事室、その左手にはトイレと洗面室、洗面室はバルコニーに通じ、おお、ダストシュートもあるぞ。食事室につづく四畳半は居間兼寝室、その奥の六畳が押入れを備えた客間兼寝室ということだろう(玄関から引き戸を通じて直接ここに入れる)。ここにおそらく4、5人の家族が住む、という設定であったわけだ。これがその後の公営住宅のいわば「原型」となったのだという。もっとも60年代以降、公営住宅としてはこの型はつくられていない。しかし、この原型がひろく民間の住宅建設会社、分譲マンションや核家族向け一戸建てに応用されていったのだ。

応用に伴い、また日本が次第に豊かになっていくにしたがって、51Cの原型に個室が各人分(×n、というわけです)つけ加えられ、ダイニングキッチンはよりひろいLDKになって、いわゆる「nLDKという間取りが増殖していった、というのが建築界の常識らしい(山本喜美恵「はじめに」前掲書)。もっともこのnLDKと51Cはまるで別もので、戦後の焼け野原を生きる人々の切実な要求に応えるため考えられた極小住宅プランの理念を、テキトウに部屋数を増やしただけで高度成長期以降大量生産しつづけている住宅メーカーはまったく安易でけしからん、と51Cの生みの親のひとり鈴木成文氏はお考えのようだ。

わたしとしては、この「n」つまり個室がもらえる家族成員の人数勘定に、「m」(mother)が抜け落ちている、ということが常々気になっていた。お母さんの書斎、お母さんの作業室、お母さんの個室が、ほとんどのnLDKプランではいまだに「想定外」なのだ。間取りが描く物語からお母さんの個人としての生活が読みとれない。つまり日本の間取り規格はnLDKではなく、(n-m)LDKである、とわたしはおもう。

ともあれ、まず51C設計に先だって、「住み方調査」というものが行われたことを鈴木氏は説明している。なんとか人々の暮らしを再建しようという希望が、いまの住み方、暮らし方をまず調べて、どのように改善できるのか、考えようという発想になったわけだが、そこで浮上したのが「食寝分離論」と「寝室の分解」というややもすると矛盾する要求を、いかに極小住まいで実現させるか、という問題であったらしい。

鈴木氏によれば、まずちいさな住宅ほど、実は寝るところと食べるところを分けておきたがる傾向がある、という調査結果があったそうだ。そして長屋や農家などで「台所で食事する」形式が一定数みられ、これにむしろ「これからの姿」を鈴木氏を含め設計者たちは感じたのだという。寝室兼食事室にちゃぶ台と布団を交互に出すかわりに、台所に食事ができるスペースを確保する。これが「ダイニングキッチン」の原点になったわけである。

寝室にはさらなる問題があった。ちいさな家で、家族が若いうちはみんな一室に一緒に寝る。子どもが大きくなれば二室に分かれることもある。暑い日本の夏、襖を開けてちいさな家をひとつの空間にして寝ている例もあったが、「しかし、より健全な家庭生活のためには、部屋をきっちり分けるべきだと考えた」。これが「設計の際の理念」であった、という。どうやら、大人と子どもが一緒に寝ないほうがいい、という前提がここにはある。つまりは大人がセックスをする場に子どもはいないほうがいい、という発想であるとおもわれる。これは欧米型の夫婦寝室の発想である。そして調査により、寝室を食事室よりちいさくすることで「寝室の分解」が促進される、という「発見」があったそうだ。分解するとしかし、寝室が食事室に進出して寝食分離をダメにしてしまいかねない。

ということで、寝室には使えない洋室のダイニングキッチン、狭い寝室、客間兼のもう一つの寝室、という51Cの間取りが生まれたわけだ。ときに分離し、必要ならつなげ、用途を重ねあわせて、フルに機能する空間。たしかにこの間取り、ほんとうにぎりぎりのところで、よく考えられている。しかし実はここに、大問題が浮上してもいる。寝室問題。いわば閨房人類学である。

おもしろいことに51Cの設計者たちは、隔離された「基本寝室」に夫婦が寝るという「想定はした」そうだが、実際にはそこが子ども部屋になったり、寝室の分離法も男親と男の子、女親と女の子、あるいは早寝組と夜遅い父親を分けたケースもあったそうで、それもまたよし、と鈴木氏は考えておられたようである。「夫婦が分かれて寝る例は日本では昔からかなり一般的で、私たちのどの時期の調査にも夫婦別室就寝は二割から三割はあった」。これは欧米とはまったく異なる。

夫婦が同じベッドで子どもと分離して眠るのが欧米キリスト教圏のスタイルだ。赤ちゃんだって夫婦のベッドには入れない。セックスを夫婦二人でするのが前提だから。セックスをしないのは愛していないことで、愛していないことは夫婦でないこと、というのが、すくなくとも理念的には、西ヨーロッパとその拡散文化圏の家族の基本である。どんなおじいちゃんとおばあちゃんでも、同じベッドで寝ている。セックスはもうしなくなっても、キスはするし、愛しているという意思表明をする。しないと別れることになる。風俗にいく旦那は蔑まれ嫌われる。愛人をつくれば慰謝料が増える。セックスは夫婦でするものだと聖書に書いてあるからだ(避妊もオナニーもだめだと書いてあるが、そのへんは多くの地域で解釈の問題になりつつある)。日本では畳と布団というあいまいな領域が、くっついたり離れたりを自在にするのだが、ベッドは厳密にシングルなのかダブルなのかを問い詰めてくる。板張りか、畳か。寝室の床は閨房人類学上の大問題である。

家族とセックスのありかたを、間取りは描いてしまう。間取りが家族とセックスの理想像に影響してしまうのである。

鈴木氏は『『51C』家族を容れるハコの戦後と現在』所収論文の最後に、つづく上野千鶴子論文と関わりのあるこんな一節をおかれている。「上野社会学によると、家族の絆であったセックスが外部化し、次いで介護・ケアが家族の絆かと思ったらそれすら外部化して、近代家族は今や終焉を迎えたのだそうである。それが現実の状況、人々の本音だといっても、本音に従ってさえいればいいわけではなかろう。社会がどのような方向へ流れていくのか、その方向が望ましい姿なのかどうか、それを真剣に考えなくてはいけない。あるべき姿、目標像を立て、それに向かって住み手を引っ張り、誘導していかなくてはならない。それが51Cをつくった理念であり、建築計画というものである。」

現実の状況、人々の本音を把握した上で、それが望ましい姿なのか、真剣に考える。そうあらねばならないと、わたしのようなボンヤリにもたしかにおもわれる。しかし貸間や建売、中古住宅の住人として、建築家の立てた目標像に向かって引っ張られ、誘導されることがうれしいかといわれると、どうも眉根が寄ってしまう。間取りにライフスタイルをつくられるより、わたしのライフスタイルで間取りをつくりたい。しかしおいそれと間取りはつくれない(注文住宅は高いから)。あればなんとか不思議物件を探して、イツツユビナマケモノが住みやすい間取りを見出したい。

建築ってなんだか苦手だとおもっていた理由が、ここにきてほの見えてきた。しばしば建築および建築学は、なんだか高邁にすぎるのだ。わたしのような極小派が求めているのは高邁な理想を牽引する建築家の作品ではなく、あくまでも日常的で偶発的でブリコラージュな巣なのである。巣はあくまでも住みやすく、雨風しのげてそれぞれの生態に合っていればよろしい。というわけで、どうやらいよいよお話は本題に近づいてきたようである。閨房の本音と理想、不思議なひとり部屋、一戸建てなんちゃって物件探し、と今後つづいてまいります。

ベーカー街221Bはコナン・ドイルの時代にはなかった番地だが、今、その番地にある(と主張している)ホームズ博物館には、ハドスン夫人の部屋がある。彼女はランドレディ、つまり大家さんなわけだが、どちらかというと下宿のおかみさんといったほうがよく、ほとんど女中みたいにホームズに仕えている。部屋もちいさい。D・カンバーバッチ主演のドラマでは「わたしはメイドじゃありませんよ!」と強調しているけれど。ハドスン夫人、もっとガツンといってやって。