第9回テント仲間―― 0.5×nL(ibrary)DK の暮し

ややこしいタイトルですみません。話も前後してすみません。0.5×nL(ibrary)DK。これがわたしの理想の家、という話です。あくまでもわたしの個人的見解であり、すべての人にあてはまるわけでも、万物を超越する真理でもありません。わかりやすくするために、一部議論の単純化もあります。その点ご理解たまわりたく。

誰かと一緒に暮らすために、了解しておくべき根本的なことってなんだろう。答えは人により千差万別だとおもいます。数多の小川やさざ波を越えまして(そこらへんはまた別のところでね)、わたしが行きついたのは以下のようなことです。べつに箇条書きでなくても、十戒にしても、なんでもいいんですが、とりあえず。

● 生活形態は人それぞれ、誰にでも違った都合がある。

● 誰かのすべてを自分のものにできる、誰かを「所有する」ことができる、という考えは、たとえ愛情から出たものだとしても、王さまがいいよといっても、法的に許可されていたとしても、ロクでもない錯覚である。

● 他人といることはめんどくさい。譲らなくてはならない。手を貸さなくてはならない。自分の都合を犠牲にしなくてはならない。それでも一緒にいたいとおもう気持ちは、法律や金融商品や世間体ではなく、結局愛情と信頼からしか生じない。一緒にいたくもない相手と一緒にいなきゃならない都合を、不幸と呼ぶ。

● 愛情と信頼が長年にわたって維持されるには、互いへの敬意が必要。敬意には距離が必要。それぞれの都合を聞き、話し合い、歩み寄る交渉力と知恵が、コミュニティ/家族/カップルを維持する。

以下、へそ曲がりなりに説明を試みます。

家とは家族のことでもある。家族のイメージがマスメディアにあふれている。エプロンをつけた専業主婦の美人お母さんが超きれいなダイニングでおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、および複数の子どもたちと笑っている。みんな健康そうで、みんな幸せそう。永遠に、いつまでも幸せに。お味噌汁おかわり。あはははは。

そんなのフェイクだってことぐらい、誰でも知っている。なのにこのイメージに多くの方々がしがみついている。そろそろ新しいやりかたを考えたほうがいいのに。というか、すでにもうそんなの無理だって、みんなわかってるのに。

自宅に介護室を設けて介護認定の諸条件もちゃっちゃと理解し手続きし、食事もおしっこもできなくなった夫の両親、さらにはひょっとすると自分の両親もかいがいしく効率よく介護して、でも50になっても60になっても充分セクシーでチャーミング(そうじゃないとブスとかババアと罵られ死ねといわれるらしいよ)、だから「夫婦生活」(性交をこんなふうに呼ぶ習慣がいまだに一部に残存していることの意味って考えたらすごいよね)も風俗嬢があくびするほど円満で、毎日磨きあげた家できれいなエプロン姿で「お帰りなさい」とにっこり笑い、料理は和食から中華そしてイタリアンさらにインドと世界の他の地域ではありえないバラエティの展開、加えて「ちょっとした」(この言葉、ほんとしゃらくさくないですか)おつまみや手作りのお菓子を夫と子どものため連日のように繰り出し、地域社会に貢献しPTA集会や慈善事業、マンションの管理組合会議や町内会の草刈りも苦にせず、しかも給与所得が得られる仕事も子育て後ちゃんと月金つづけ、年最大一〇日ほどのお盆休み+お正月休みをありがたくいただき、決算期には残業もこなし、今後のキャリアアップまで深謀遠慮、丈夫なからだをもち病気もしなけりゃ心療内科も必要なし、国民健康保険には負担をかけない、ってそんなスーパー雨ニモマケズウーマンに誰がなれるんですか。だいたい体力もたないって。水面下にとんでもないストレスを抱え込んでいる、多分早死にするよ。おそらくロボットだろうとおもうよ。

でも、「在宅介護」「一億総活用社会」「女性活用」いや「活躍」だっけ、そういう標語を掲げられたわれらが政府の望んでおられる理想の女性像って、こういうことですよね?

働かないで家のことだけやってればいいじゃないかっていう男性も、まだいるようだ。高齢者はもちろん、お若い男性にも残存。さて、ではそうしたスーパーウーマンが、自分で稼ぐよりこの人に頼って専業主婦になるわって考えるほどの年収の旦那って、どんな方なんでしょう。一流企業でぐんぐん昇進して給料もどんどん上がって、家はでかいし資産運用はばっちり、海外にも不動産たんまり、なんなら自宅には核シェルターと脱出用プライベート・ジェットもあって、なにが起こってもどんとこい(いやそれぐらいじゃないと、つぎ大地震きたらどうなるかわかんないじゃないですか)、ってそれどこの会社ですか、国民の何パーセントがそんな会社に雇ってもらえるんでしょう。いや多分その方経営者ですよね。その二人の子どもたち(男女ひとりずつね)がリトミックだの英会話だのに幼稚園の頃から通って塾行って留学して誰もが知っている高偏差値大学に進学してやっぱり一流企業を目指すって、どんだけお金持ちなんだ。年収いくらあればそんなことが可能なの。国税庁によれば平成26年分の日本の給与所得者(非正規含む)の平均年収は415万円(男性514万、女性272万)ですが。まずありえない、絵に描いたセレブ餅。足し算の苦手なわたしにだってすぐわかる。

ウェンズデー・マーティン『パークアヴェニューの妻たち』(佐竹史子訳、講談社、2016)は、ニューヨークの超高級住宅街に住む超富裕層の専業主婦たちを、文化人類学と動物生態学の視点からおもしろおかしく書いた本なのだが、だんだん空恐ろしくなり、やがて腹が立ち、最後には空をにらんで禅問答がしたくなってくる。衣装にマンションが買えるほどのお金を毎年つぎこみ、皺に抗ってあらゆるものを顔に打ちこみ、ここぞという会合では壮絶ハイヒールで一晩中微笑むために足を一部麻痺させる注射をし、あらゆる手段を講じて子どもを産み育て有名私立に入学させ、向精神薬を常用して女王蜂ママのいじめや数々の戦闘、牽制、地雷を日常的に乗り越える、面積的には超ちっぽけな社交界に棲息する蜂マダムたち。それでも自宅介護までは要求されてませんよ、この人たち。日本の妻・母ってどこまで要求水準高いんだろう。掃除洗濯みんなやってもらった上介護されることしか想定しておいででない方々も、数年でいいからご自分でこの国の主婦をやってごらんになったら、少子化の理由がおわかりになるのではないかしら。いやでしょ。ほらね。

現在いわゆる先進国では、裕福な家ほど子だくさん。専業主婦は富裕層の特権。しかもこんな無理無体な、いやパークアヴェニューは冗談としてもよ、冒頭のあははははな「伝統的」ファミリー像だって、かなり無理がある。しかも万一実現できちゃったところで、幸福になる保証はどこにもない。むしろフラストレーションと自意識過剰で子どもがグレるか引きこもる可能性あり。そして、そうじゃない一見順風満帆な子どものほうが、より心配。だって苦労も不足も不安も失敗も弱者の立場もぜんぜん知らないわけでしょう。ゴータマ・シッダールタなみの悟りを開いてもらわないと、かなりのアホとなり民衆生に禍する可能性あり。

じゃあどういう家族がいいんだ。

正解は、ないとおもう。そのときどき、そのひとなりに、そのひとの都合と、ご一緒に住む方がいるならその方の都合を、すり合わせ、討議し、考えて、妥協点を探していくしかない。本来、そういうものなんじゃないか。ひとりで住むかもしれない。アライグマと住むかもしれない。複数の家族の間を旅しながら住むことになるかもしれない。それぞれでいいんだとおもう。真面目にとるべき責任をとり(その範囲も当人どうしの決めることだ)自分の始末を自分でつけていくなら、おかしなことなんてなにもない。おかしいのは、どのやりかたが自分に向くのか、連れ合いがなにを希望するのか、子どもはどうしたいのか、正直に真剣に考え、誠実に話し合い協議する努力もせずに、かたちだけハッピー・ファミリーを装う欺瞞のほうだろう。わたしはそうおもう。みなさんはどうでしょう。

最初にそうした「別のかたちの家族」の可能性に気づかせてくれたのは、文化人類学者の原ひろ子先生だった。『ヘヤー・インディアンとその世界』(平凡社、1989)はカナダのノース・ウェスト・テリトリーに住む狩猟採集民族であるヘヤー(ウサギ)・インディアン、かれら自身の呼び名でいえばカショーゴティネの人々とともに暮らしたときの調査経験をまとめた本で、調査自体は60年代のもの。北方の過酷な自然環境で、すくない人数で移動しながら暮す人々の、当時の子育て観や集団意識は、日本人とはかなり違っていたという。

「おもしろいことに、人間たちが協力して、寒さや動物たちと競争しているという感覚はない。一人ひとりの人間が自然を相手に競争しているのである。ヘヤー・インディアンの子どもは、まず飢えと寒さの体験を通じて、一人で生きているのだぞということを教えられる。」

おお、まさにバンビのお父さんの教えではないか。周囲と比べることなど、無用。ひとり、生きるために自然と対峙する。パークアヴェニューとの、なんたる違い。

キャンプ仲間と一緒にテントで身を寄せ合い、鍋の食べ物を分け合い、暖をとるかれらは、もちろんさまざまに協力しあっている。ただ、それも各人の意志と責任において行うのであり、餓死するか、しないかは――それだけ過酷な環境なのだ――その個人の気力、運、守護霊次第と考えられる。

一緒のテントで誰と誰が寝泊まりするかは流動的だ。親と子どもが、かならずしもずっと一緒に暮らしていない。子どもは、育てられる者が育てる。養子や里子がとても多いが、わけへだてなくかわいがる。子どもをいじめるような者は、キャンプ仲間からはじかれる。子どもも養子だからといってわだかまりはない。生みの父母の名前はちゃんと聞かされて育つ、いわゆるオープンな養子だ。

そんなかれらの同居小集団は、家族、というよりも、キャンプ仲間やテント仲間といったほうがいいと原先生はいう。そうした仲間は一晩だけ、一週間、一か月、数年など、持続期間もまちまちだ。しかしテント仲間にはちゃんとかれらの都合にもとづいた、かれらなりのルールがある。

厳しい環境では、仕事がたくさんあり、ちゃんとこなさないと、生命の危機につながる。仕事のできない人は歓迎されない。原先生と友人も最初は婉曲に、キャンプへの合流を断られたという。木の実採取や薪割り、水汲みといった仕事の実績で、次第に信用が増したそうだ。狩り、漁、地理感覚、人柄、話のうまさなど、取り柄があって、他の仲間と上手にやっていける人が、歓迎される。ヘヤーの人々にとって、一緒に暮らす人・家族とはすなわち、仕事仲間なのだ。生きのびるという、最重要の仕事の仲間。テントは生命活動のユニットだ。助け合って生きる場だから助け合う。血のつながりや法のつながりは二の次。

テント仲間の中の男女の対に関しても、仕事の関係が最優先事項となる。セックスをするか、恋人かどうかといったことは、仕事とはまた別の話。ある人がふらっと出ていったり、別の人とくっつくこともあるけれど、結局は仕事が最優先。セックスなんかが原因で本気で喧嘩したりして、大事な革なめしの仕事をうまく分担できる相手と物別れになったりしたら、愚の骨頂だ。それが原因で死ぬ可能性は充分ある。なにより大切なのはいつも、うまく協力して生き延びること。

子どもでも、自分で状況を判断し、やりたいことを自分で決めるよう育てられる。それができなければ、うろうろして吹雪の中で凍死なんてこともありえる。通学を促す行政の担当者に「子どもにきくと、今年は学校に行かずに猟をしたいと言いますので」と親が断るようなこともあったそうだ。それがいいか悪いかは別として、子どもも自己責任、ということなのだ。親子を同一視したりしない、あくまでも単位は個人。

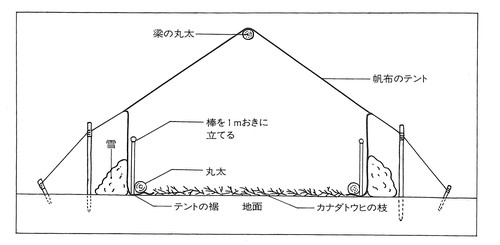

帆布のテント内で過ごす。テントの丸い穴はストーブの煙穴のためにあけてある。

わたしにはヘヤー・インディアンのライフスタイルが、とても腑に落ちる。納得がいく。寒いところで育ったせいかもしれない。いい家族って、いいテント仲間のことなんじゃないだろうか。相手を尊重する。けれど、自分のことは自分で決める。ユートピアではない、現実的な話としてだ。高齢で連れ合いを失ったり、働けなくて保障もなかったり、災害に遭って住まいを失ったとき、テント仲間は間違いなく有効な方法だろう。だったら狩猟採集民のライフスタイルに学んで、ピンチを想定して日常を送るという手段もある。最初からテント仲間でいけばいいじゃないか。

いまの日本はそんな過酷な状況じゃないでしょ、という方も、いつ何時もっと過酷な状況に陥らないともかぎらない、という説を笑止千万と退けることはできない現在だ。それだけじゃない。一見豊かで平和なパークアヴェニュー的都市生活が、どれほど不穏な競争でいっぱいか、わたしたちはよく知っている。カナダ北辺とは別の危険が、都市にはうごめいている。

いいテント仲間になるには、だれかが自分の「もの」だなんて発想は捨てることだ。専業主婦なんて概念も、不要。それぞれの仕事や人生の局面に合わせ、働く人がそこにいるだけ。みな同じように尊重されてしかるべき。そっくりかえって「おい」なんていったら、永久凍土にほっぽり出されて死ぬのだと心得る。

ひと夏消えることも、あるかもしれない。セックスが優先する時期も人生にはある。でも一番大事なものはなにか、誰か、ちゃんとわかっているなら、つねに説明責任を果たし、相談すべき。くだらない嘘などついて最良の相棒に見捨てられたら、流氷にとり残されて死ぬのだと心得る。テント仲間でいたいなら、相手に合わせて我慢することも大切。でも守りたいのは、かたちじゃない。だいたいセックス=夫婦生活なんて、生活をバカにした話だ。セックスは生活の一部でしかない。大切だけど、そればかりに拘泥してちゃんとした毛皮も手に入れられず凍傷にかかったら、手指も性器も腐り落ちかねないのだと心得る。他人とくっついたやつがどうしても嫌だとおもえば、別のテントにいって対をつくり直すのもいい。

だから、固定して動かない構成員数(n)×個室、ではなくて、動く人、そのテントをベースキャンプとしてつかう人(半分は別のとこにいるかも)を想定して住まいを営む。台所(K)、食べる椅子(D)、そして仕事柄、休憩だけでなく調べもの・読みものもできる机、すなわちライブラリー兼リビング(L)が共有空間。そういう家を探そう、とおもった。そういうキャンプみたいな暮しがいい。仮構成員二人の都会のテント。0.5×2L(ibrary)DK。

ドストエフスキーの小説『ハジャイカ』すなわち女主人(英語では The Landlady、女性の大家さん)は、ペテルブルグでアパート探しをする青年、ワシーリー・オルディノフの話。ある老人と彼の若い妻が住むアパートの一室を借りたオルディノフは、さまざまな幻想や妄念にとりつかれ苦しむ。これを書いた当時、まだ若かったドストエフスキーはまさにオルディノフのように、ひとり北の都で孤独な下宿住まいをしていた。彼は街路を見下ろせる角部屋が好きだったそうだ。